En el extenso listado de movimientos que recogen firmas para las elecciones presidenciales de 2026, según reveló la Registraduría en las últimas horas, hay nombres absolutamente desconocidos para la opinión pública: aparecen grupos autodenominados “Seres de luz”, “Al borde del abismo”, “Juego limpio” o “Rosas unidas”. Al buscar quiénes están detrás se encuentran nombres de liderazgos locales con cierta relevancia, pero no con el reconocimiento para ser presidentes de la República.

¿Qué dice esto del estado de la democracia actual? Los expertos coinciden en que hay una crisis de liderazgo, pero también que está mal utilizado el mecanismo para que un grupo de ciudadanos pueda participar en las elecciones recogiendo firmas.

En poco menos de cuatro años, el número de movimientos que ha apostado por la recolección de firmas para avalar candidaturas se disparó un 75 %.

Según las más recientes cifras de la Registraduría, la inscripción de grupos significativos de ciudadanos –como se conocen formalmente– ya asciende a 91 con corte a este mes; es decir, 39 movimientos más frente a 2022, cuando se contaban 52.

Se trata de una tendencia creciente: mientras en 2010 hubo apenas dos movimientos de recolección de firmas para llegar a la Presidencia, en 2014 se inscribieron 14 y en 2018 se llegó hasta 45 comités. Incluso, en búsqueda de llegar al Congreso a través de firmas, la Registraduría contabilizó 79 comités registrados para estos comicios: 35 para Senado y 44 a Cámara de Representantes.

“Para estos comicios, el número de comités inscritos superó ampliamente el de las anteriores elecciones presidenciales siendo la cifra más alta registrada desde la creación del mecanismo de inscripción por firmas”, alertó la Registraduría.

Ese organismo tendrá la tarea titánica de revisar más de 59 millones de firmas. Casi que más que los habitantes de Colombia pues una persona mayor de edad puede firmar por varios comités.

Aunque se trata de una figura pensada para que ciudadanos puedan abrirse espacio en la política sin necesidad de acudir a los partidos, que ya tienen una estructura permanente, jerarquías, estatutos y códigos disciplinarios; el grupo significativo de ciudadanos se ha convertido también en una forma de hacer campaña anticipada en la que, entre otras, no hay topes de financiación.

Incluso, según alertaron en su momento organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) o Transparencia por Colombia, la recolección de firmas se ha convertido además en un camino para que las candidaturas puedan “medir la popularidad electoral y en función de ello negociar coaliciones y avales con las organizaciones políticas existentes”.

Siga leyendo: Ni con Petro ni contra Petro: Cristo entra a la carrera presidencial sin definir si medirá fuerzas en el Frente Amplio

Y es que la inscripción de grupos significativos de ciudadanos inició el 31 de mayo, justo un año antes de las elecciones de 2026 y, desde ese momento, los aspirantes por ese mecanismo empezaron a mover sus campañas, una ventaja de ocho meses con respecto a quienes llegarán a la contienda con avales de partidos, que solo podrán activar sus campañas cuatro meses antes (desde el 31 de enero de 2026) de la primera vuelta.

De acuerdo con la Registraduría, entre los comités registrados a la Presidencia se cuentan hoy movimientos de dirigentes conocidos como el exministro Mauricio Lizcano; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo; el exsenador David Luna, la periodista Vicky Dávila, el exministro Mauricio Cárdenas, el abogado Abelardo de la Espriella o los exgobernadores de Antioquia, Aníbal Gaviria; y Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

La autoridad electoral precisó que los comités deberán presentar un mínimo de 635.216 firmas válidas para avalar su aspiración. “Este número equivale al 3 % de los votos válidos obtenidos en la primera vuelta presidencial de 2022, cuando se registraron 21.173.842 votos”, señaló el ente.

Las campañas tienen hasta el 17 de diciembre para entregar las firmas y la Registraduría hasta el 21 de enero de 2026 para verificar unas 59 millones de ellas, con el fin de determinar cuántos grupos significativos de ciudadanos cumplen los requisitos establecidos en la Ley 996 de 2005, lo que supone una carga extra para el aparato democrático.

¿Cómo es el proceso de revisión de las firmas entregadas por los grupos significativos de ciudadanos?

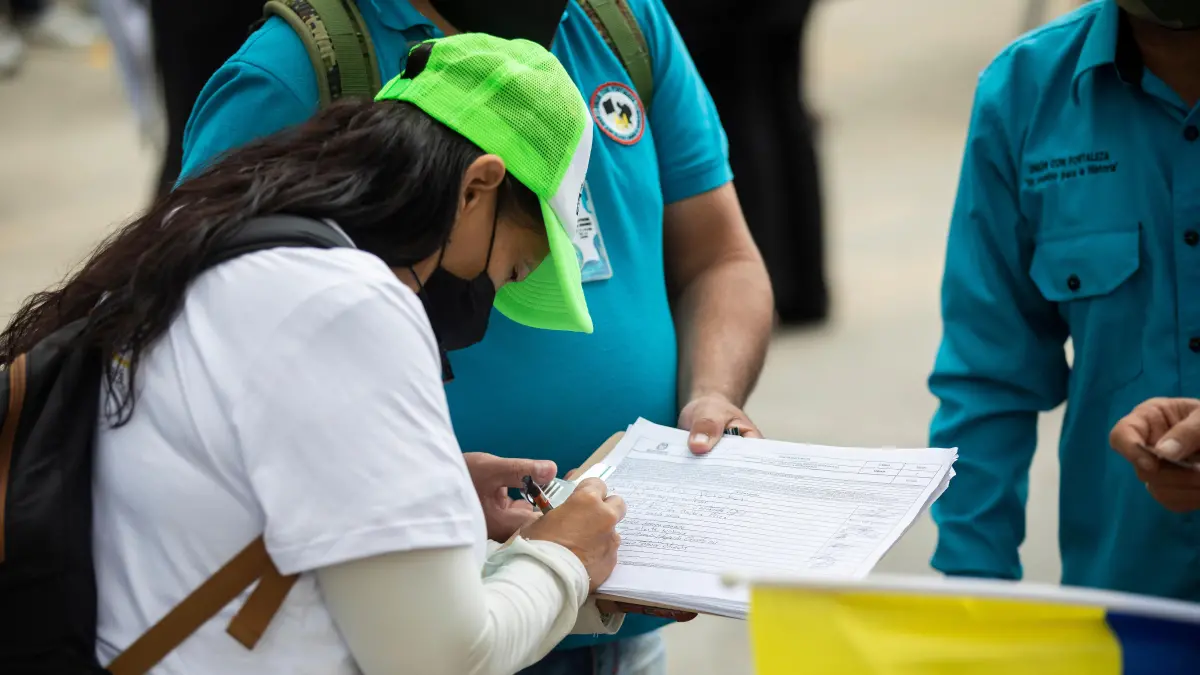

Cuando los candidatos entregan las firmas a la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría se inicia un complejo proceso para su verificación. Las firmas se organizan en tomos de cien hojas y cada uno recibe una cadena de custodia que lo acompaña desde el momento de la entrega hasta su revisión final.

En el proceso, el Grupo de Verificación de Firmas digitaliza el 100 % de los tomos y los sube a una plataforma que emplea Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), con esto se confirma que los números de cédula correspondan con el nombre de la persona titular del documento y que el apoyo haya sido brindado una única vez por el ciudadano.

Lea aquí: Otro revés para Daniel Quintero: Registraduría rechazó apelación y no podrá inscribir comité de recolección de firmas

Si una cédula no aparece en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), el apoyo se marca como “No ANI”. Adicionalmente, se someten a una revisión manual para verificar si el ciudadano está inhabilitado. De la misma manera, los apoyos con datos ilegibles o incompletos se anulan de inmediato.

Superada esta fase sigue la revisión pericial. Aquí los grafólogos analizan las firmas comparándolas con las que reposan en los registros oficiales. Todo esto queda consignado en un informe técnico expedido por el Grupo de verificación con el que la Dirección de Censo Electoral expide la certificación o no del cumplimiento del número mínimo de firmas.

Algunos de los comités, a menos de un mes del plazo límite, dicen tener más de las 635.216 firmas necesarias para avalar la aspiración de su candidato.

17

de diciembre es la fecha límite para que los comités presenten sus firmas ante la Registraduría.

El exministro Mauricio Lizcano, con el movimiento “Firme con Lizcano colombianísimo” aseguró, a finales de octubre, que ya tenía 1.250.000 firmas, casi el doble de lo necesario para avalar la candidatura. Lo mismo hizo la exalcaldesa Claudia López y su movimiento “Imparables”, que informó que tenía 850.000 firmas y su objetivo era llegar al millón en diciembre.

Vicky Dávila, por su parte, aseguró mucho antes, en septiembre, que había alcanzado las 500.000 firmas con su movimiento “Valientes” y que seguirá recolectando más hasta la fecha límite; y Abelardo de la Espriella, con “Defensores de la Patria”, ha dicho que llegará a las 3 millones de firmas.

Le puede interesar: Incertidumbre, fracturas y una candidatura sin brújula: ¿Cómo el uribismo recompondrá el rumbo para 2026?

Así mismo, el exsenador David Luna anunció a comienzos de este mes que tiene 1.045.000 firmas verificadas por una auditoría interna de su movimiento “Sí hay un camino” y el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien se apartó de la coalición de la Fuerza de las regiones, entregó esta semana 1.700.000 firmas con el movimiento “Colombia diferente”.

Álvaro Uribe ha sido el único presidente electo que se ha inscrito mediante este mecanismo. Lo hizo en la campaña de 2002 con su movimiento Primero Colombia tras apartarse del liberalismo, que le dio su apoyo a Horacio Serpa. En ese año, Uribe debía reunir un número de firmas equivalente al 20 % entre el número de ciudadanos habilitados para votar y los cargos a proveer. Necesitó de cerca de 50.000 firmas para avalar su campaña.

635.216

firmas válidas es el número mínimo que los comités deberán tener para avalar a su candidato.

¿Qué pasa si no alcanzan las firmas para la inscripción de la candidatura?

Si bien la MOE ha alertado que no existen topes de financiación para los procesos de recolección de firmas, destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí ha establecido obligaciones frente a la rendición de informes de ingresos y gastos.

Sin embargo, “a la fecha no se ha habilitado la consulta pública del aplicativo Cuentas Claras para los reportes correspondientes al proceso de recolección de apoyos adelantado por los comités inscriptores en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026”, advirtió el organismo.

No es un asunto menor. Según la MOE, la ausencia de información impide conocer asuntos como sus ingresos y gastos, así como el origen, destino y volumen de los recursos que se han utilizado durante la fase de recolección de firmas.

El control de la financiación comienza únicamente después de la inscripción formal de la candidatura, cuando se pasa de ser un aspirante a candidato de forma oficial. Si un comité no logra el mínimo de firmas requerido, todas sus acciones previas se quedan fuera del marco de la regulación.

En ese sentido, la MOE también advierte que las candidaturas a la Presidencia a través de los grupos significativos de ciudadanos también permite que los aspirantes se salten la póliza de seriedad, un requisito establecido en el artículo 9 de la Ley 130 de 1994 que aplica para campañas a alcaldías, gobernaciones o al Congreso, pero no para los comités de firmas de cara a las presidenciales.

Con todo ello, para la MOE esa recolección de firmas puede terminar siendo utilizada para posicionar públicamente una candidatura. Por ello, exigió “un fuerte control institucional” que evite que esta fase se convierta en una forma encubierta de campaña anticipada.

“Dicho control debe estar acompañado de una vigilancia estricta sobre los recursos utilizados, en aras de proteger la equidad y la integridad del proceso electoral”, agregó el ente.

Pese a ello, el organismo insistió en que los grupos significativos de ciudadanos están ideados “para permitir la participación de ciudadanos no afiliados a partidos o movimientos políticos con personería jurídica, garantizando así su derecho a postularse de manera independiente a través de la recolección de apoyos”.

Los 91 grupos significativos de ciudadanos que recogen firmas para las elecciones de 2026

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter