El presidente Gustavo Petro dijo en X que el M-19 “no usó prisiones”, que liberaba a todo combatiente capturado y que cualquier retención fue apenas un experimento inicial inspirado en la “tecnología urbana tupamara”. Según él abandonado prontamente por respeto a los derechos humanos. ¿Qué tan cierto es lo afirmado por el jefe de Estado durante su visita a la antigua prisión de Gorgona?

Si bien el M-19 miró hacia el sur del continente para aprender de los Tupamaros la clandestinidad, los túneles, la logística, la compartimentación en la guerra, también heredó de ellos un concepto medular: la “cárcel del pueblo” como instrumento de control, propaganda y castigo.

El mandatario, exactamente, afirmó: “El M-19 no usó prisiones, liberaba cuanto combatiente opuesto capturaba (...) En el tiempo inicial, siguiendo la tecnología urbana tupamara, buscó construir pasillos y túneles clandestinos dentro de las ciudades (...) en uno de ellos caí preso, pero apenas se usó para gente que se retenía”.

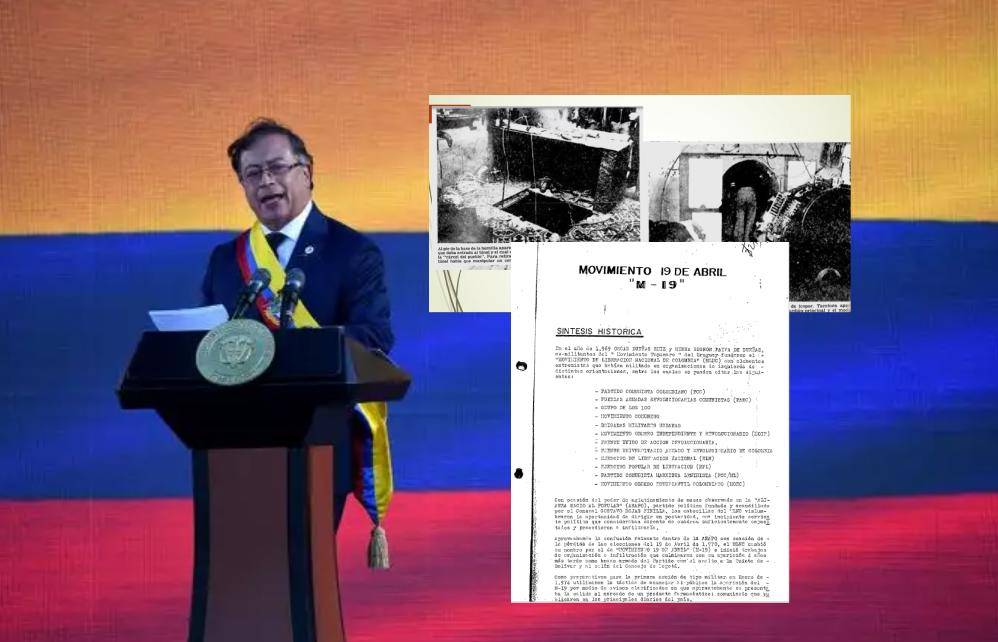

Prensa de la época, consultada por EL COLOMBIANO, registra la antesala del M-19 con estas estructuras clandestinas, que tomaron de los guerrilleros tupamaros en Uruguay que usaban casas bajo el nombre de “cárcel del pueblo”: un dispositivo de encierro sofocante usado en predios por guerrilleros tupamaros: garajes sellados por una losa, ductos de ventilación camuflados como entrada y túneles de menos de cuarenta centímetros que desembocaban en un sótano de dos por tres metros.

Allí, la primera impresión era la asfixia; la salida, la misma rendija imposible por la que se entraba. Un documento de inteligencia militar, consultado por EL COLOMBIANO, sostiene que en los setentas Óscar Dueñas Ruiz y Mirna Rugnon Paiva, exguerrilleros tupamaros, fueron inspiración para darle forma al M-19 y el modelo de las “cárceles del pueblo” que copiaron de Uruguay.

Las “cárceles del pueblo” del M-19

Si bien ese dato por sí solo no prueba la existencia de las prisiones del M-19 (grupo que firmó la paz el 9 de marzo de 1990), sí confirma que para la época el libreto “tupamaro/urbano” estaba inscrito en el ADN de los guerrilleros del M-19, tal cual como el hoy propio jefe de Estado interpreta a la organización a la que perteneció, operando él principalmente desde Zipaquirá, donde la inteligencia lo situaba a finales de los setentas y comienzos de los ochenta en esa región.

Petro tenía a su cargo, reseña el documento de Inteligencia militar obtenido por este medio, la dirección de tres campamentos en Zipaquirá, instalados en los barrios La Paz, Bolívar 83 y en el sector noroccidental del municipio.

Aquellas bases cumplían un doble propósito: funcionaban como centros de adoctrinamiento urbano y, al mismo tiempo, como puntos de almacenamiento de armas y entrenamiento táctico. La estructura jerárquica se diseñaba para articular a los frentes urbanos con la Regional Bogotá, que a su vez respondía al Comando Central del M-19.

Volviendo a las “cárceles del pueblo” hay que decir que periódicos de la época consultados por EL COLOMBIANO, así como documentos de inteligencia militar, confirman la existencia de esas estructuras. La arquitectura del secuestro diseñada por el M-19 revelaba una obsesión por la invisibilidad y la ingeniería subterránea.

El caso más escalofriante ocurrió el 4 de enero de 1979 en el barrio Lucerna de Bogotá: una casa en obra negra que ocultaba una fortaleza bajo tierra, registrada por las autoridades y la prensa de entonces, sin eufemismos, como una “Cárcel del Pueblo”. Entrar allí necesitaba de conocer el secreto.

No bastaba con abrir una puerta; era necesario encontrar un baldosín blanco específico en una pared enchapada que, al girar, revelaba botones ocultos. Estos activaban un mecanismo de resortes y losas móviles, abriendo un boquerón hacia un ascensor de compensación que descendía siete metros hasta un sótano húmedo.

En esa profundidad, dentro de un cubículo de alta seguridad con aire acondicionado y calefacción, habían estado confinados años atrás José Raquel Mercado —secuestrado y asesinado por el M-19 en abril de 1976— y Hugo Ferreira Neira, político y empresario colombiano.

En 1976, el país quedó sacudido cuando el M-19 secuestró a José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Durante dos meses lo mantuvieron cautivo en una suerte de “juicio popular” transmitido por comunicados clandestinos. La madrugada del 19 de abril, su cadáver apareció en una calle de Bogotá con dos disparos en la cabeza.

Mercado y Neira fueron identificados posteriormente gracias a un detalle prosaico: un inodoro que aparecía en las pruebas de supervivencia. En el lugar habían varios bombillos, cada uno con una función: tono blanco para normalidad, verde para comida, rojo para peligro. Allí encontró la muerte Nicolás Escobar Soto, gerente de la Texas Petroleum Company, durante un intento de rescate militar tras su secuestro en mayo de 1978.

El horror a 25 kilómetros de Bogotá

Este sistema de cárceles clandestinas, sin embargo, no fue exclusivo de la capital. A 25 kilómetros de Bogotá, en la vereda Fagua de Chía, la estrategia del M-19 mutó pero conservó el sello del confinamiento absoluto. En la finca “Villa Luz”, el DAS descubrió el 14 de febrero de 1987 una guarida operaba como tríada del crimen: campo de entrenamiento, fábrica de explosivos y prisión.

A diferencia del búnker subterráneo de Lucerna, en Bogotá, aquí los guerrilleros adaptaron una habitación forrándola completamente con láminas de icopor para aislar el sonido y ahogar los gritos. Los reportes indican que allí estuvo cautiva Camila Michelsen, hija de Jaime Michelsen Uribe, el poderoso fundador del Grupo Grancolombiano.

Puede leer: Los alcances de los ex M-19 en las agencias de inteligencia del Estado

Ella tenía 20 años cuando, el 24 de septiembre de 1985, un comando guerrillero irrumpió en su clase de mercadotecnia en el Politécnico Grancolombiano y se la llevó. Estuvo secuestrada 643 días.

En su huida, los guerrilleros dejaron tras de sí un bodegón de la vida clandestina: sleeping militares, granadas, minas Kleimon y una biblioteca ideológica con títulos de Gabriel García Márquez y Olga Behar, abandonados junto a un artefacto explosivo listo para detonar si las autoridades cruzaban el umbral.

Paredes con rasguños en paredes

La vida dentro de estas cárceles anulaba el tiempo y el espacio. En Chía, las paredes de icopor quedaron marcadas con los rasguños de las víctimas intentando contar los días, mientras sus necesidades fisiológicas se reducían a espacios de miseria.

Lea también: “El sombrero de Llorente”: crónica de un símbolo que divide al país

El aislamiento era completo, los cautivos eran ingresados siempre bajo el manto de la noche en vehículos discretos, como un Renault-4 rojo reseñado en la prensa.

Tal sofisticación logística contrastaba, entonces, con las bandas de delincuencia común que intentaban emular a los guerrilleros del M-19 y sus prácticas subversivas, pintando letreros crudos de “Bienvenido a la Cárcel del Pueblo” en guaridas precarias que la Policía desmantelaba con facilidad.

El archivo, esa prensa vieja y los documentos de inteligencia, muestra una realidad distinta a la del tuit presidencial: sí existieron recintos clandestinos donde eran llevadas las personas secuestradas por el M-19. La historia, entonces guardada en esos periódicos y documentos, controvierte a la memoria y ratifica la historia.

Lea también: Exclusivo: Unidad Nacional de Protección sí se afanó para ponerles escoltas a los “consentidos” del director

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter