Este 9 de octubre se celebró el Día Nacional de los Archivos, con el que se honra la labor silenciosa de quienes se dedican a la preservación de documentos históricos. Entre ellos están Felipe Vargas y Sonia Cediel, restauradores del Archivo Histórico de Medellín (AHM), por cuyas manos han pasado documentos de más de 300 años, que nos traen al presente cómo era la ciudad recién fundada y cuya labor les garantiza a futuro por lo menos el doble de la vida que han tenido.

En el Archivo Histórico de Medellín hay documentación oficial desde 1675 (en el período colonial) hasta nuestros días. Dispuestos uno tras otro, sus documentos abarcan 2.000 metros lineales, que si se dispusieran hojita sobre hojita equivaldrían a once veces y media el edificio Coltejer.

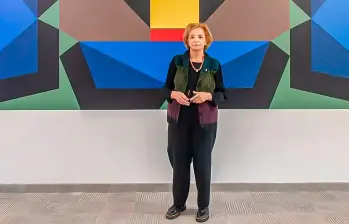

De ese tamaño es el legado que cuidan lo restauradores y a propósito de su día clásico EL COLOMBIANO conversó con Felipe y Sonia sobre su trabajo, que pese a su importancia pasa inadvertido para los ciudadanos de a pie. Esto cuenta Felipe Vargas.

¿Cómo es el proceso de restauración de un documento?

“Lo primero es el diagnóstico, donde identificamos los principales problemas que tienen los documentos. Vemos qué hay que recuperar, qué hay que detener y cuál es el plan de acción a seguir”.

¿Qué es lo que usualmente hay que recuperar en un documento?

“Sobre todo la información. Son soportes donde está almacenada documentación histórica. Esa información hay que llevarla a las futuras generaciones y nosotros lo que hacemos es detener los deterioros presentes, que se pueda leer esa información y recuperar al máximo lo que a veces no se puede leer de un documento particular”.

¿Cuáles son los documentos más antiguos que ha restaurado en el AHM?

“Aquí hay documentos desde 1638. Esos han sido los más antiguos que he restaurado”.

¿Qué tipos de documentos?

“Son documentos que evidencian el periodo colonial. Documentos capitulares, actas, que venían de España o se escribieron acá, hechos por los escribanos. De ese tipo son los más antiguos que he restaurado”.

A un documento de 1638, por ejemplo, ¿cuánta vida útil le garantizan una restauración?

“Pues no lo medimos, pero si ya ha llegado desde 1638 hasta nuestros días, entonces por lo menos eso y el doble más. Además se puede garantizar por la calidad de los materiales y las condiciones de conservación, con controles de humedad, de temperatura, procesos de limpieza y estabilización de sus soportes, de las tintas, del papel, que permiten que duren el doble de lo que han transcurrido hasta nuestros días”.

Esos documentos fueron escritos a mano alzada, ¿qué dificultades hay para entenderlos y recuperarlos?

“A veces es complejo. Los más antiguos son manuscritos y no existían unas normas ortográficas, entonces los escribanos escribían con muchas abreviaturas y eso complica el proceso. Hay que saber un poco de paleografía para leer y entenderlos, y que cuando uno esté en un proceso de limpieza no esté eliminando información vital”.

Hablemos de las herramientas que se utilizan en la restauración de documentos, ¿cuáles son las más comunes? ¿Para qué sirven?

“El más común es el bisturí. Es el que más usamos, porque nos permite hacer limpiezas y eliminar material agregado. En las encuadernaciones nos permite hacer cortes. Tenemos las espátulas, muchas son de la odontología, adaptadas a nuestras necesidades, permiten plegar y para procesos de encuadernación. Brochas con cerdas naturales y de diferentes tamaños para procesos de limpieza y para agregar materiales adhesivos. También utilizamos muchos pinceles, papeles japoneses para darle refuerzo y estructura al papel desgastado”.

¿Cuál cree que es el valor de un restaurador para una sociedad?

“Detener los procesos de deterioro de los soportes materiales, rescatar información que se ha perdido, recuperar esa información del pasado y llevarla al presente y también al futuro”.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter