En la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM) –que ya entra en su recta final– participan más de 120 artistas nacionales e internacionales. En esa variedad conviven técnicas, temáticas y trayectorias de todo tipo: están desde los más experimentados, respaldados por galardones internacionales, como la colombiana Beatriz González o el mexicano Pedro Reyes, hasta aquellos que apenas están dando sus primeros pasos en el mundo del arte.

Le puede interesar: El Hip Hop se toma a Medellín: este sábado empieza Manifeisto Fest ¡Prográmese!

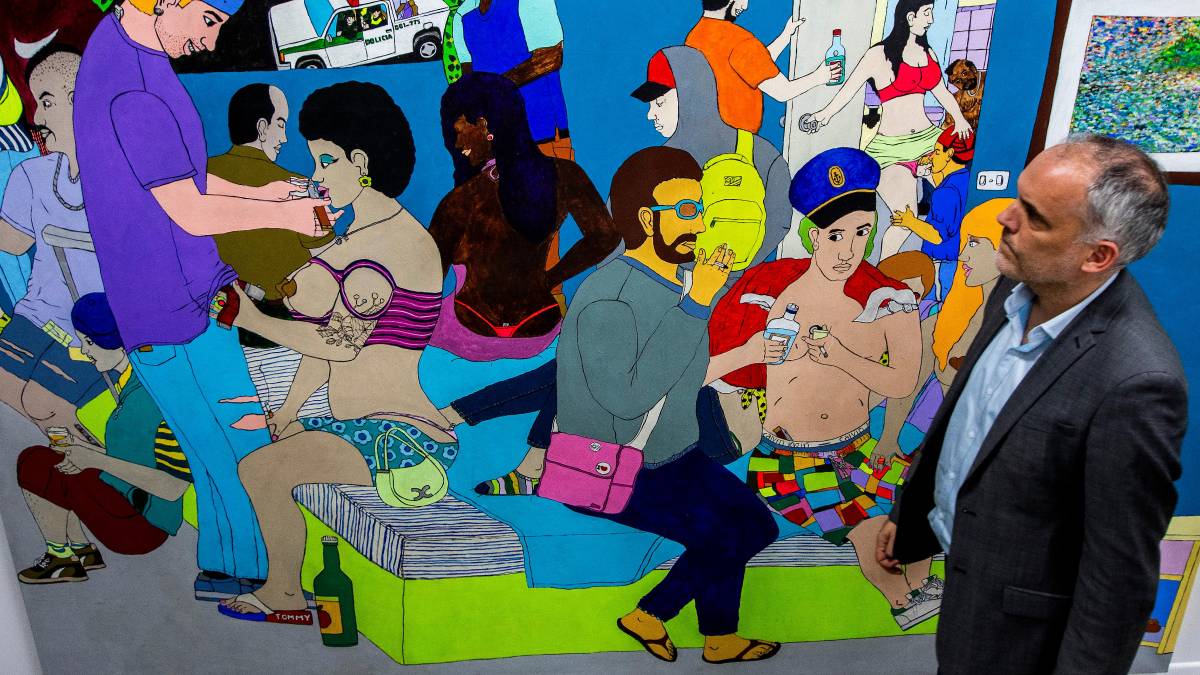

En el evento, que va hasta el 25 de noviembre, este último grupo se encuentra dentro de Nuevas Cartografías, una de las tres líneas de la BIAM, cuyas obras están expuestas en el Perpetuo Socorro y en la Universidad Nacional. Esta categoría, dedicada exclusivamente a artistas del territorio, emergentes o incluso a quienes no sabían que eran artistas, resguarda obras e historias como la de Joaquín Flórez, oriundo de Urrao, quien pinta fragmentos del Páramo del Sol sobre tapas de gaseosa abandonadas, o la de Juan Carlos Ledezma, quien estuvo 28 años en prisión y se dedica a poner en el óleo su experiencia tras las rejas.

EL COLOMBIANO conversó con Lucrecia Piedrahíta, curadora central de la BIAM, y con Adrián Franco, cocurador de esta línea, sobre el proceso de poner ante los ojos de la ciudad y del país las obras de los artistas que están narrando a Antioquia y a Colombia desde las regiones.

¿Cómo fue concebida la línea Nuevas Cartografías?

L.P: “La Bienal tiene una línea histórica, que se hospeda en el Museo de Antioquia; una línea central, donde están las grandes figuras internacionales, como Ibrahim Mahama y Delcy Morelos; y una tercera línea que llamamos Nuevas Cartografías.

Inicialmente la llamé Los invisibles, porque buscaba hacer visible aquello que suele permanecer oculto. La Bienal, al ser una macrobienal, siempre tiene fluctuaciones y cambios, pero para mí era fundamental exponer lo que nadie mira. Pero con el tiempo, la categoría dejó de llamarse así, porque, si miran lo que hay en la Universidad Nacional y en el Perpetuo, encontrarán creadores con trayectorias muy sólidas, como Juan David Laserna, por ejemplo. Al final, hicimos una especie de mapa y dijimos: ‘Estos artistas que ya son importantes, pongámoslos alrededor de quienes deben estar en el centro: los artistas de territorio, los que casi nadie conoce’. Así se estableció Nuevas Cartografías. En total son cerca de 30 artistas y estamos muy felices de haber dado visibilidad a esta línea, una línea que tuvo muchos cambios, pero cuyo resultado hoy nos emociona. Porque ¿para qué sirve la Bienal? Para que la gente conozca a estos artistas, para que empiecen a circular en galerías, museos, con otros curadores, y en diferentes lugares de la ciudad”.

¿Cómo fueron elegidos los artistas y las obras que hacen parte de esta línea?

A.D: “Había un interés compartido de nosotros como curadores que surgía del conocimiento de los artistas que habitan los territorios: queríamos entender cómo se da la relación entre las personas y la naturaleza. Es decir, cómo habitan el territorio y cómo, a partir de esa experiencia, crean o se hacen preguntas que luego se traducen en obras: ilustraciones, pinturas, esculturas o bodegones.

Fuimos armando un mapa, una cartografía alrededor de esas preguntas y de lo que nos íbamos encontrando en los territorios: distintas maneras de habitar y de relacionarse con el entorno. De alguna forma, los artistas más conocidos que complementaron la línea también nos seguían ofreciendo información y contenido desde su propia observación del paisaje y de la geografía, aunque en muchos casos desde una mirada más externa.

Escuchamos a alrededor de 80 artistas: conocimos sus obras y, en los casos donde no había portafolio, escuchamos sus historias narradas por videollamada, porque muchos de ellos ni siquiera se consideran artistas y no contaban con un portafolio formal. A partir de toda esa exploración, se hizo la selección final”.

De esta línea hacen parte artistas que no sabían que eran artistas ¿Cómo convencer a una persona de que su trabajo puede ser considerado arte?

L.P: “el curador es un observador de oficio. El ojo se entrena, es una cámara que uno aprende a afinar. Así encontramos, por ejemplo, a una joven tatuadora en El Peñol: tatuaba por oficio, pero en realidad era una gran dibujante. Cuando nos mostró su proceso, era un trabajo que oscilaba entre lo comercial y lo experimental, algo que no estaba del todo en el campo del arte, sino en un espacio híbrido. Pero siempre he tenido claro que la Bienal lo que expone es el pensamiento del artista. Y eso implica un proyecto, un proceso de investigación, una escala, una inversión. En las conversaciones que teníamos con ellos, esa era también la labor del curador: saber orientar. Y quienes quedaron, quedaron porque se dejaron orientar. Para muchos era su primera vez en una bienal, y eso puede catapultarlos muy lejos. Les valorará el portafolio, la venta de obra, pero sobre todo le dará eco a una voz que venía desde un contexto muy doméstico.

Para saber más: Azuma Makoto, el artista que cubrió de bromelias la iglesia de El Retiro

A.F: “Y esto tiene que ver con algo esencial en la curaduría, que es un trabajo que tiene mucho que ver con el cuidado. Y no hablo solo del cuidado de las obras cuando llegan a la sala, sino del cuidado del artista durante todo el proceso. Aquí era fundamental prestar atención a la manera de comunicarnos, de relacionarnos y de acompañarlos. Empezamos a conversar con ellos desde el año pasado, y el proceso consistió en identificar las obras que ya existían o las que se iban a crear específicamente para la bienal.

Ese acompañamiento implicó orientar, sugerir, escuchar, y ayudarlos a reconocer qué piezas tenían realmente la fuerza para narrar su experiencia o su mirada sobre el territorio. No se trataba de imponer, sino de guiar para que cada artista pudiera mostrar lo mejor de su proceso y encontrar una voz clara dentro de la línea curatorial.

Al final, de eso se trató: de cuidar y acompañar a los artistas con los que logramos construir el mapa que queríamos trazar, uno que respetara sus procesos y, al mismo tiempo, dialogara con la visión de la Bienal”.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter