El deslizamiento ocurrido en Granizal, en límites entre Bello y Medellín, es considerado el más grande en la historia reciente del Valle de Aburrá. Sobre el arrasado asentamiento cayeron más de 75.000 metros cúbicos de tierra, tanto material como para llenar 10.700 volquetas. Este nuevo desastre pone en evidencia una crisis silenciosa que se agudizó en el Valle de Aburrá en la última década. Se estima que antes de 2030 más de 300.000 personas vivirán en zonas de alto riesgo. Solo en Medellín hay 65 puntos críticos ocupados por asentamientos informales que se expanden entre la pobreza, el abandono institucional y el dominio de grupos armados. A esto se suma un dato alarmante: el 25% del territorio metropolitano está bajo alguna amenaza asociada al cambio climático.

Puede leer: Así fue el alud que borró a todo un barrio en Bello y dejó 10 muertos y 15 desaparecidos

La magnitud del desastre en Granizal supera a la tragedia del barrio La Gabriela, en Bello (2010), donde se desprendieron 50.000 metros cúbicos y murieron 84 personas; a la del Socorro, en la comuna 13 de Medellín (2008), con 45.000 metros cúbicos y 27 fallecidos; e incluso a la de Villatina (1987), el peor desastre por deslizamiento en Antioquia, en el que 20.000 metros cúbicos de tierra sepultaron a cerca de 500 personas.

Solo la tragedia de Media Luna, en Santa Elena (1954), donde un doble deslizamiento movió prácticamente una montaña entera y mató a más de 100 personas —entre ellas, víctimas iniciales y rescatistas—, ha tenido mayor volumen de tierra involucrado.

Pero Granizal no solo es el epicentro de un gran alud, sino la expresión de la vulnerabilidad estructural, porque conjuga todos los problemas posibles de un territorio urbano: asentamientos informales levantados sobre laderas empinadas, alejados de la oferta estatal, sin servicios públicos regularizados, bajo el control de grupos ilegales y habitados por miles de personas desplazadas por la violencia desde mediados de los años 90.

Hay que decir que la expansión urbana desbordada se ha dado en terrenos de alta pendiente del área metropolitana, donde alrededor del 57% del territorio tiene inclinaciones superiores a los 15 grados. Un dato más: el 62% de las 15.792 hectáreas construidas en el Valle de Aburrá se encuentra en pendientes moderadas o muy altas, es decir, entre el 5% y el 45%. Esta ocupación forzada por la falta de suelo asequible ha llevado a que más de 284.000 personas vivan en zonas de riesgo, cifra que podría alcanzar los 344.000 habitantes en 2030, según cálculos oficiales.

Lea también: Montaña sepultó a dos familias en Sabaneta: “todo pasó en media hora”

Aunque los planes de ordenamiento territorial elaborados desde 2006 insisten en fomentar un crecimiento compacto en las zonas planas, lo cierto es que solo el 13% del suelo tiene esas condiciones y sobre este se concentra apenas el 37% de las construcciones.

Esta escasez ha forzado a la población más pobre a ocupar laderas inestables, donde además se registra una acelerada pérdida de la estructura ecológica principal, deforestación, expansión desordenada y un débil control del uso del suelo urbano y rural.

El diagnóstico académico señala causas estructurales de este fenómeno: falta de herramientas económicas eficaces para regular el mercado del suelo y la vivienda; especulación inmobiliaria que expulsa a los moradores tradicionales; presión por renovación urbana sin garantías de inclusión social; y desplazamientos forzados —rurales y urbanos— que han contribuido al crecimiento disperso y a la expansión hacia los bordes del territorio.

A esos altos niveles de vulnerabilidad se suma un factor que agrava el panorama: la radicalización de las temporadas climáticas. Según dijo el Área Metropolitana en 2022, al menos el 25% del territorio presentaba algún tipo de amenaza asociada al clima.

Más allá, estudios de Urbam Eafit señalan que más de 44.000 unidades de vivienda en la zona nororiental están en riesgo no mitigable, cifra que podría ascender a 58.060 en los próximos 20 años. La amenaza geológica, presente desde el siglo XX, ha cobrado más de 850 vidas, ha afectado a 52.000 personas y destruido 11.500 viviendas. La frecuencia de estos eventos ha aumentado con la expansión desordenada de la ciudad sobre sus laderas. La cifra de fallecidos por la temporada invernal este año corrobora el panorama crítico: 2 muertos en Itagüí, 4 en Medellín, 5 en Sabaneta y 24 en Bello.

Le puede interesar: La encrucijada de Medellín: alto déficit de vivienda, suelo caro y poca construcción VIS

La emergencia de Granizal no es un hecho aislado: es el síntoma de un problema histórico de ausencia de planificación urbana, un altísimo déficit de vivienda y una topografía que complejiza aún más el proceso de expansión urbana por la recepción de más habitantes.

Laderas en alto riesgo

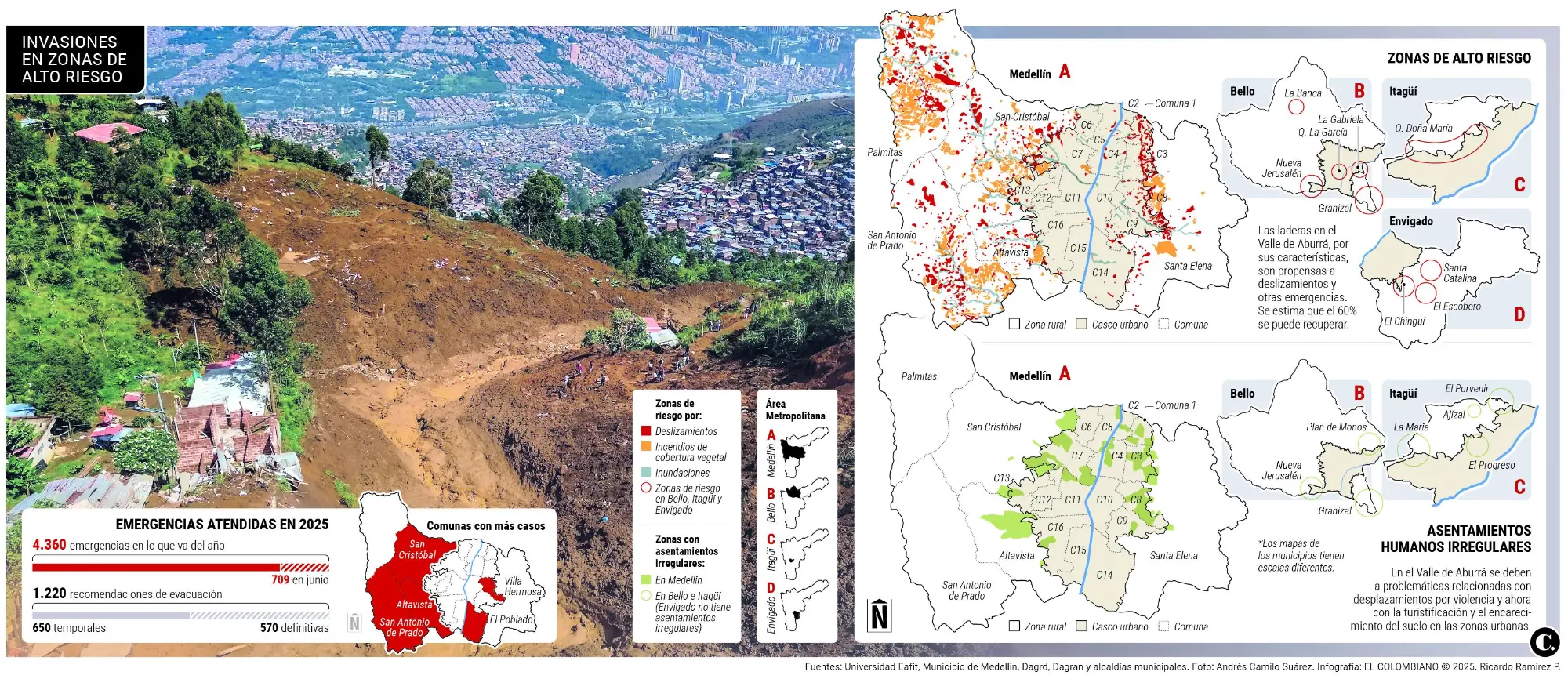

En Medellín, la problemática está concentrada en las comunas 1 (Popular), 3 (Manrique), 8 (Villa Hermosa) y 13 (San Javier), al igual que los corregimientos San Cristóbal y San Antonio de Prado, donde están los puntos más críticos, en gran parte, por la inestabilidad de la periferia, la más comprometida tanto por los riesgos como por la ocupación irregular.

Carlos Quintero, director del Dagrd, informó que actualmente se mantiene el monitoreo en varios puntos críticos de Medellín: los deslizamientos en Los Balsos, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Villatina y el barrio Santo Domingo. En estos sectores, el equipo técnico trabaja en distintos frentes para vigilar posibles amenazas de deslizamientos y avenidas torrenciales.

De acuerdo con la entidad de gestión del riesgo, este año se han atendido 4.360 emergencias en toda la ciudad, de las cuales 365 tienen que ver con deslizamientos, la segunda causal por la que más se producen reportes, solo superada por la caída de árboles, que han generado 919 eventos.

Solo en junio pasado ocurrieron 70 movimientos en masa, tanto de grandes dimensiones como algunos pequeños que apenas obstaculizaron una parte de un corredor vial y no alcanzaron a afectar viviendas, aunque igual requirieron atención por parte de las autoridades del Distrito.

Un estudio de la Universidad Eafit, en conjunto con la Alcaldía de Medellín, estableció que en las zonas periféricas de Medellín hay serios riesgos por la densidad de los asentamientos y la baja resistencia de la materialidad urbana, lo que puede terminar en desprendimientos de baja o alta densidad y ocasionar tragedias.

El Valle de Aburrá está entre las tres regiones de Antioquia con más susceptibilidad de alto riesgo de deslizamiento, junto con el Occidente y el Suroeste antioqueño. Para el caso del área metropolitana, Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Copacabana, Sabaneta, Caldas y La Estrella son los que más riesgos presentan.

Bello, donde ocurrió la más reciente tragedia que deja 24 personas fallecidas, tiene 28 puntos críticos por posibles deslizamientos, los cuales se encuentra en su mayoría en la vereda Granizal, en el asentamiento de Nueva Jerusalén, en las zonas aledañas a la quebrada La García y en el barrio La Gabriela por su cercanía a la quebrada Cañada Seca. En casi todos estos sectores hay ocupaciones irregulares que llevan décadas estructuradas.

Puede leer: ¿Por qué Medellín colapsa con un aguacero? Las razones que explican un problema cada vez más grave

Para el caso de Envigado, si bien las invasiones no son un problema, también tienen algunas zonas en las que se pueden presentar deslizamientos como la vereda Santa Catalina, la Loma del Escobero y El Chinguí, donde se han presentado desprendimientos que han afectado a algunas viviendas y a los corredores viales.

La principal zona en la que hay complicaciones por movimientos en masa y hay asentamientos subnormales es el corregimiento El Ajizal de Itagüí, donde miles de personas construyen sus viviendas sin importar que colinden con una reserva natural y que la tierra pueda ser inestable.

El riesgo en estos terrenos se genera, de acuerdo con estudios geológicos de la Universidad Nacional, porque el suelo de la montaña de Medellín es arcilloso y, en muchas ocasiones, inestable.

Luis Fernando González, coordinador del Doctorado en Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional, explicó que los estudios comprobaron que la región no está sobre un batolito en el cual se decía que había una roca muy sólida sino, por el contrario, en una zona muy inestable y con mucho riesgo.

Necesidad de tener vivienda

Aunque se reconoce la dimensión del problema y las autoridades anuncian controles periódicos para frenar las ocupaciones irregulares, las medidas han resultado insuficientes. La Alcaldía de Itagüí, por ejemplo, afirma que realiza monitoreos para evitar invasiones en zonas de reserva, y el Dagran invierte más de $3.000 millones en el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia para advertir a las comunidades antes de una emergencia. Sin embargo, estas acciones no han logrado contener la necesidad urgente de vivienda. En medio de esa realidad, muchas personas ven una salida en levantar construcciones precarias en terrenos despoblados.

En la ciudad, hay cerca de 37.000 familias que necesitan una vivienda nueva (déficit cuantitativo) y unas 180.000 requieren mejoras significativas en sus hogares (déficit cualitativo). De estas, los principales problemas son de hacinamiento (39,7%) y de servicios inadecuados (25%).

Entérese: En Medellín, una familia necesita más de $8,1 millones para vivir al mes

Un paréntesis acá. El elevado precio de la tierra urbanizada en América Latina es una de las principales razones por las que persisten los mercados informales de suelo. Contrario a lo que se suele creer, la informalidad no es una opción barata ni ventajosa para combatir la pobreza: representa altos costos económicos y sociales. Sin embargo, para muchas familias urbanas de bajos ingresos, suele ser la única alternativa disponible ante la imposibilidad de acceder al mercado formal.

La mayoría de estas familias no eligen asentarse informalmente por obtener un mejor precio, sino porque simplemente no tienen otra opción. Existe, además, una interdependencia entre los mercados formales e informales de suelo: el alto costo de la tierra en el mercado legal empuja al alza los precios en los asentamientos ilegales, y viceversa.

Los precios, en ambos casos, reflejan cuánto debe pagar una persona para no verse forzada a una condición aún más precaria, según advierte el libro Temas críticos en políticas de suelo en América Latina, una compilación académica del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Elizabeth Arboleda, directora de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional, explicó que esta problemática se origina en el Valle de Aburrá por tres dinámicas de desplazamiento que confluyen en el territorio. Por un lado, está la llegada de personas provenientes de zonas de Antioquia afectadas por conflictos urbanos; además, la proximidad con Córdoba y Chocó también incide en la presión sobre el suelo y su ocupación informal.

Se estima, según la Personería de Medellín, que tan solo el año pasado llegaron 4.723 personas desplazadas a la ciudad, las cuales, en su mayoría, llegaron a ocupar los asentamientos irregulares que se han venido estructurando en las laderas del Valle de Aburrá, todo en búsqueda de oportunidades laborales y económicas.

“Hace pocos días hablaba con una persona que llegó de Arauca y me dijo que se vino para Medellín porque acá hay oportunidades laborales, muchas veces dentro de la precariedad, pero que al menos tiene más oportunidades que en su lugar de origen y eso lleva a la saturación del territorio y a estos fenómenos”, expresó el docente González.

A este panorama se suma la migración de población venezolana, una situación que ha comenzado a regularse, pero que sigue generando presión sobre el territorio. Además, dentro de Medellín y el Valle de Aburrá se presenta un fenómeno creciente de desplazamiento intraurbano, no provocado por la violencia, sino por la llamada “turistificación”: el aumento del valor del suelo y los arriendos empuja a muchas familias a buscar techo en zonas más altas de la montaña, muchas veces en asentamientos informales. Se estima que entre 2022 y 2023, el precio promedio del metro cuadrado en la ciudad subió un 16,2%.

Este fenómeno fue descrito por uno de los damnificados de la emergencia en la vereda Granizal, cuya vivienda quedó a pocos metros del deslizamiento que sepultó a sus vecinos. En entrevista con EL COLOMBIANO, relató que antes vivía en el barrio Popular, pero debido a su trabajo informal no logró sostener el pago del arriendo. Al enterarse de que en Granizal vendían lotes informalmente, tomó la decisión de mudarse allí, como única alternativa para mantener un techo digno.

“El suelo en la ciudad cada vez es más caro y los arriendos han subido mucho. Cuando me pidieron la casa, busqué por la zona, pero no podía pagar lo que cobraban. Me tocó venirme para acá, porque era lo único que podía pagar”, contó.

La docente Arboleda señaló que el Plan de Ordenamiento Territorial dice que hay que ocupar el margen del río y sus zonas cercanas, por la seguridad y por la facilidad de movilidad. Sin embargo, el precio del suelo en estas zonas sube cada día, llevando a la construcción de viviendas que solo pueden pagar personas con alto poder adquisitivo, llevando a unas dinámicas de desplazamiento.

Se estima que hay barrios en las comunas 3 (Manrique), 4 (Aranjuez) y 5 (Castilla) en los que una vivienda arrendada en 2021 podía estar entre los $500.000 y los $800.000, mientras que en la actualidad, en estas zonas los arriendos más baratos superan el $1.200.000 y las cuales terminan siendo ocupadas por personas que debieron abandonar zonas de estrato 3 y 4, en las que un arriendo actualmente supera los $2 millones, como en la comuna 12 (La América), lo que deja un efecto dominó que termina con la ocupación de las laderas por las personas con menor poder adquisitivo.

Estos tres factores llevaron a que la ciudad ya tenga copada su capacidad urbanística.

Siga leyendo: Colombia vive en alquiler: es el país de América Latina con más hogares pagando arriendo

Según estudios de la Universidad Nacional, el 65% de la población de Antioquia se concentra en solo el 1 % del territorio, principalmente en tres zonas: el Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás y el Valle de San Jerónimo.

“Medellín y estas regiones ya tienen copada toda su capacidad de carga y esto ha llevado a que se ejecuten construcciones en zonas donde no se debe construir. Si bien el 60% del suelo se puede recuperar, esto es inviable porque los costos para hacerlo son demasiado elevados”, explicó Arboleda.

Federico Estrada García, gerente de La Lonja, advirtió este año que la escasez de suelo en Medellín y, en consecuencia, su alto costo, hacen financieramente inviable para las constructoras desarrollar proyectos de vivienda de interés social dirigidos a familias de bajos ingresos. A esto se suma, según explica, que la normativa vigente del Plan de Ordenamiento Territorial dificulta la ejecución de grandes desarrollos urbanísticos.

Dominio y loteo de bandas

En una suma de males, y aunado a las reducidas capacidades operativas de las autoridades, otra variable que complejiza el panorama es que la urbanización de estos puntos críticos se ha convertido en una jugosa renta para muchos de los grupos armados que hacen presencia en la ciudad, especialmente en las zonas periféricas.

La dinámica se repite en la mayor parte de los 65 puntos críticos. Estas agrupaciones ejercen el control que no logra sostener la Fuerza Pública, se adueñan de terrenos que son loteados y luego los venden ilegalmente para que allí se construya, sin importar si se trata de zonas de alto riesgo.

Entérese: Las 31 bandas que se lucran con loteo ilegal en las laderas de Medellín

Además de controlar el uso de la tierra, los armados también se aseguran de garantizar una cadena de abastecimiento de materiales de construcción para los compradores y hasta proveen de mano de obra, en un negocio redondo.

Uno de los antecedentes recientes más elocuentes de esta dinámica fue el morro de Moravia, que en menos de cinco años vio cómo su jardín que costó más de dos décadas en consolidar volvió a llenarse de casas.

Pese a ser una de las zonas de más alto riesgo de la ciudad, al estar asentada sobre más de 1 millón y medio de toneladas de residuos del antiguo basurero municipal clausurado en 1984, el morro volvió a ser controlado por ilegales, quienes en plena pandemia comenzaron a lotear el terreno y vender pedazos desde los $6 millones.

Esta misma historia se repite en otros puntos críticos como los barrios de invasión ubicados en la vieja Vía al Mar, El Faro, El Paraíso o Altavista, a donde ya no solo llegan personas en condición de pobreza extrema, sino habitantes de otros puntos de la ciudad con ahorros para construir su casa propia en un lugar más barato.

El caso de Altavista es además uno de los que enrostra con mayor intensidad el problema, luego de ser uno los corregimientos más afectados por la más reciente temporada de lluvias, en la que una creciente de la quebrada Altavista causó graves daños en más de 40 viviendas, se llevó un puente y dejó dos personas fallecidas.

Le puede interesar: “Se devolvió para salvar a su mamá y la quebrada se los llevó”: madre e hijo murieron en una creciente en Medellín

En medio de las labores para poner a salvo a los vecinos, la Alcaldía ordenó la evacuación de 166 viviendas que debían ser demolidas por seguridad, pero dicho proceso se complicó por la presencia en la zona de integrantes de la banda Los Chivos, que según el Distrito estaban interfiriendo con la evacuación.

Por fuera de Altavista, el radar de grupos que están involucrados en el negocio del loteo es mucho más amplio.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad, las tres principales estructuras ligadas a estos asentamientos irregulares son La Terraza, La Sierra y los Triana, a su vez acompañadas por otros 29 grupos de delincuencia común organizada.

Falta de control estatal

Contener el poblamiento de estas laderas es una tarea que desborda con creces las capacidades de las autoridades.

Tan solo en el caso de Medellín, que en comparación con los demás municipios del Valle de Aburrá es el que tiene el mayor músculo presupuestal y administrativo, la Secretaría de Control y Gestión Territorial señaló este año no tener suficientes funcionarios para atajar la urbanización en 65 puntos críticos que tiene el distrito.

Así lo reconoció el secretario Juan Manuel Velásquez Correa, quien precisó que esa dependencia solamente cuenta en la actualidad con 221 personas (182 de ellas contratistas y 39 vinculadas a la planta de cargos) para vigilar a toda una ciudad de más de 2,5 millones de habitantes.

De ese universo de funcionarios, apuntó Velásquez, 65 hacen parte del programa Construye Bien, que es la principal estrategia del Distrito para sensibilizar e impulsar a la ciudadanía a que no habite las zonas de alto riesgo. “La ciudad está creciendo de forma desaforada en muchos de los puntos. De esas 65 personas, tenemos unas que hacen recorridos y al otro día hacen los desmontes”, expresó el funcionario, señalando que ese número de personas es muy inferior a las necesidades, más si se tienen en cuenta las variables de seguridad.

Dado que muchos de los habitantes de zonas de alto riesgo están conscientes de la condición ilegal en sus viviendas, Velásquez denunció que para los funcionarios que recorren Medellín, garantizar el cumplimiento del POT se ha convertido en una tarea de alto riesgo, dado que son objetos de asonadas.

En este punto el funcionario hizo un paréntesis y explicó que en los casos de conatos de construcción la ley solo da un plazo de menos de dos días para actuar en el territorio, en un proceso que es acompañado por la Policía y la Secretaría de Seguridad.

“En esas 48 horas lo que nosotros hacemos se llama desmontes. Son acompañados por el personal de Construye Bien. Lo que se hace es ir con la Policía, demostrando que hay una construcción que el día anterior no estaba y que hoy sí está. Entonces así se empieza a hacer el desmonte”, explicó.

Pese a que la secretaría pide apoyo constante de la Policía para esas acciones, el funcionario señaló que en la mayoría de los casos los operativos solo pueden realizarse con robustos despliegues de efectivos de la Policía, institución que también hace frente a un reducido pie de fuerza para ejercer otros controles en la ciudad.

“Vamos en las cuadrillas con los cuadrantes de cada uno de los sectores, pero en muchas ocasiones no alcanzamos porque la ciudadanía se vuelve en contra de nosotros y de la Policía. Entonces tenemos que hacer operativos mucho más grandes. Los operativos nos funcionan cuando vamos con más de 100 policías, que en muchas de las ocasiones tenemos que ir, porque la ciudadanía se une a las personas que están construyendo”, apuntó.

A la falta de manos, la secretaría señaló que al comienzo de este cuatrienio en 2024 otra variable que dificultó su tarea fue recibir un volumen de por lo menos 17.500 trámites represados en del gobierno anterior, que logró ponerse al día al tiempo que se atendían nuevos requerimientos.

De acuerdo con los cálculos de la entidad, se necesitarían por lo menos 110 personas más para dar abasto al alto flujo de requerimientos, pero dicha expansión administrativa por ahora no es posible. No obstante, una de las acciones que Velásquez anticipó se estarían realizando en un corto plazo, es volver a crear el cargo de inspector urbanístico, que había sido suprimido pero que la Secretaría de Seguridad avanza en volver a habilitar, en este caso a través de seis plazas que permitirían aumentar la capacidad de respuesta en los territorios más críticos.

Haciendo a un lado el problema por la falta de personal, el funcionario anticipó que otras de las alternativas que evalúan con miras a hacer más eficientes los controles es implementar un sistema de vigilancia dotado de imágenes satelitales, fotos tomadas por drones y programas con herramientas de inteligencia artificial que permitan procesar en tiempo real el crecimiento de la trama urbana de la ciudad e incluso generar alertas de zonas que pueden ser susceptibles de convertirse en un punto crítico.

Las esperanzas puestas en la revisión del plan de ordenamiento territorial

Medellín enfrenta este año el reto de reformular e implementar su Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Más que una herramienta de zonificación y uso del suelo, el POT debe convertirse en instrumento de inclusión social, movilidad sostenible, planificación urbana eficiente y de transformación de los barrios marginados en espacios dignos.

Una de las propuestas surgidas desde el Concejo es la necesidad de repensar el rol del Isvimed (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín) para estructurar proyectos que, con apoyo de subsidios nacionales y de cajas de compensación, permitan que el valor final de una vivienda social no supere los $112 millones. Para lograrlo, se propone crear una oficina del constructor, modernizar el sistema catastral y revisar el modelo de obligaciones urbanísticas.

La alcaldía explicó que para superar el déficit cuantitativo de vivienda en Medellín se adoptarán dos estrategias complementarias: por un lado, habilitar la demanda mediante programas como Vivienda, un proyecto familiar, Compra tu casa y Ruta de la vivienda; por otro, promover la oferta a través de un banco de suelo, articulación con el gremio constructor y las Organizaciones Populares de Vivienda, redensificación urbana y fortalecimiento de capacidades en constructores medianos y pequeños.

En paralelo, Federico Estrada, gerente de La Lonja de Medellín, insistió en el Concejo la necesidad de ajustar las tarifas catastrales a los valores comerciales reales de los inmuebles, con el fin de garantizar una tributación más equitativa y reflejar fielmente el valor patrimonial. También llamó a establecer normas claras y coherentes que impulsen el desarrollo sostenible en zonas estratégicas como el entorno del río Medellín. Por todo esto, gremios y constructores coinciden en que la revisión del POT —proceso que ya empezó y que concluiría en el segundo semestre de 2026— debe facilitar la gestión urbanística, agilizar el licenciamiento en zonas planas y habilitar nuevas áreas de ladera en la periferia. La tierra disponible en la ciudad es cada vez más escasa y, sin una planeación integral, no alcanzará para responder a la creciente demanda de vivienda.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter