Por mónica quintero restrepo

Hasta el abuelo, el coronel Márquez, pensó que Gabito iba a ser pintor. El pequeño aprendió por su cuenta a dibujar antes que a escribir. El abuelo le dejaba pintar en las paredes, aunque las mujeres de la casa gritaran, miedosas. La pared y la muralla son el papel del canalla, decían.

Gabito —como lo llamaban en su casa, más que Gabo, que vino después— pintó desde los cuatro años y hasta que estuvo en el colegio. En octavo y noveno era famoso entre sus amigos. Dibujaba mujeres desnudas, rosas, gatos y burros. Hasta el profesor de literatura, Calderón Hermida, que estaba seguro de que sería escritor, dudó. “En realidad, todos creíamos que iba a ser pintor, pues entonces era un dibujante admirable. Era tan bueno para ese arte, que sin levantar la mano dibujaba de un solo trazo. Uno se quedaba absorto mirando cómo dibujaba” —escribió Dasso Saldívar en El viaje a la semilla—.

El abuelo también pensó que Gabito, su “Napoleoncito”, iba a ser pintor, y hasta lo alcanzó a conjurar. El niño, por el contrario, sabía que no. Creía que los pintores eran solo los que pintaban las puertas.

Gabito también fue director de teatro y mago y monaguillo, mucho antes de ser escritor. Durante las fiestas religiosas en Aracataca llegaban teatros, magos y circos. El abuelo —cuenta Aída García Márquez, una de las hermanas, en Gabito el niño que soñó a Macondo— los llevaba a ver a los actores, a los magos y a los payasos. El pequeño, cuando terminaba la presentación, hacía con sus amigos un teatro. Para las funciones dibujaba carteles y creaba bocinas con cartón. Los artistas desfilaban al compás de la música de la vitrola o de la bulla de las tapas de aluminio, que eran platillos. Los trapecistas hacían volteretas en trapecios improvisados.

También era mago. Desaparecía pañoletas y niñas que ponía en cajas de cartón que partía por la mitad con un serrucho —tenían un hueco para que la ayudante desapareciera detrás de la cortina—. “Todos aplaudían y gritaban llenos de emoción por el prodigio del mago Gabriel José, que presentaba dos cajas vacías”. No pudo, nunca, como el famoso mago Richardine de la época, hacer desaparecer una paloma de un sombrero.

De monaguillo estuvo en la iglesia. Su único problema, lo cuenta él en Vivir para contarla, es que no pudo entender en qué momento debía tocar la campana. La tocaba cuando se le ocurría, por simple inspiración. No le faltó ser cantante. Cuando vivió en París consiguió un empleo en el club nocturno L’Escale, que era para latinoamericanos, y cantaba rancheras mexicanas por un dólar la noche.

Solo que Gabriel José García Márquez, que debió llamarse Olegario, como el santo del día en que nació —6 de marzo—, pero que nadie se acordó de la tradición cuando lo vieron con el cordón umbilical casi estrangulándolo, y tampoco se llamó Gabriel José de la Concordia, como le pusieron ese día, cuando lo bautizaron de afán y sin cura, por si de pronto sí lo estrangulaba el cordón, porque el día del verdadero bautizo, tres años después, nadie se acordó del tercer nombre, fue, pese a todos los demás oficios, escritor.

En el fondo, Gabito fue un escritor desde que estaba pequeño y aunque no escribiera una letra. Aunque fuera pintor. Sus primeros poemas y su primer cuento, más serios, los escribió después de los 17, pero las historias las dijo mucho antes, cuando los zapatos estaban tan pequeños como él.

Su primer éxito literario, precisó en su autobiografía, fue cuando El Belga se murió y el coronel Márquez lo llevó casi a rastras a su casa, a ver qué había pasado. Era la primera vez que Gabito veía un muerto. Un cadáver cubierto con una manta y “las muletas al alcance de la mano, donde el dueño las dejó antes de acostarse a morir... Lo primero que me estremeció de la entrada fue el olor del dormitorio... Lo que más volvió a mi memoria con su carga de horror a la vista del cadáver fue el tedio de las noches en su casa. Tal vez por eso le dije a mi abuelo cuando abandonamos la casa: — El Belga ya no volverá a jugar ajedrez”.

Esa pequeña frase fue el primer éxito literario de Gabito. Su abuelo lo repitió en la familia como una gran ocurrencia y luego las mujeres lo divulgaron. A él le dio pena, incluso prefería esconderse para que no lo pusieran a repetirlo delante de las visitas. Después, fue una revelación, muy útil para un escritor: “Cada quién lo contaba con detalles nuevos, añadidos por su cuenta, hasta el punto de que las diversas versiones terminaban por ser distintas de la original”.

El pequeño García Márquez ya era un poco de eso. Contaba sus versiones, de lo que oía. El coronel lo llevaba a todas partes, le mostraba el diccionario, uno grandotote, en el que le enseñó que ahí estaba todo. Todas las palabras.

Gabito estaba atento a esas historias. Sabía mucho, tanto que su mamá le dijo a Gerald Martin, el biógrafo que escribió Una vida, que “Gabito fue siempre un viejo; de niño sabía tanto que parecía un viejito”. Gerald Martin explica que algunos adultos interpretaban ese amor por contar cuentos fantásticos como una tendencia a la falsedad. Para su padre, Gabriel “iba a una parte, veía algo y llegaba a la casa contando otra cosa. Lo agrandaba todo”.

Para el abuelo era su mejor nieto, con una gran imaginación. Para su abuela Tranquilina Iguarán estaba claro: era clarividente. Para su profesora, Rosa Elena Fergusson, su primer amor infantil, era inteligencia. Para su hermana Margot, la hermana que vivió siempre con él, era un buen escuchador, que hacía sacrificios —“Gabito vivía pegadito al abuelo, oyendo todas las historias, se lee en Una vida—. Una vez vino un amigo de Ciénaga, de esos viejos que estuvieron en la guerra de los Mil Días con el abuelo. Gabito, siempre con sus orejas bien paradas, se hizo al lado del señor y resulta que la pata de la silla que le pusieron para que se sentara le cogió el zapato. Calladito se aguantó, quietico estuvo hasta que terminó la visita, porque pensaba él: ‘Si digo algo, seguro se dan cuenta de que estoy aquí y me echan para fuera”.

Después se sabría que era un narrador, innato.

El escritor

En la casa de los abuelos, en Aracataca, nació Gabriel José. Eran las nueve de la mañana, después de que marzo llevara seis días de haber empezado en 1927. El abuelo estaba en misa y caía un aguacero torrencial. La partera de la familia había perdido sus conocimientos justo en el momento en que el bebé nacía y ahora lo estrangulaba el cordón umbilical. Pesó, dijeron, cuatro kilos doscientos gramos. Le echaron ron y agua bendita, por si de pronto. Era blanco, de cachetes rosados y ojos grandes. El primer hijo de Luisa Santiaga y Gabriel Eligio. Después tendrían diez más.

Las historias de Gabo empezaron en esa casa donde sus padres lo dejaron a vivir, al cuidado de sus abuelos. El coronel Márquez y Tranquilina serían fundamentales. Él que le contaba historias, ella que era mágica, que creía en fantasmas, que lo hacía dormir, o quedar quieto, diciéndole que si no vendrían las almas de los familiares muertos. La realidad mágica estaba en ellos dos, a quienes quiso más que a cualquiera.

La casa fue fundamental en su literatura. El pueblo, la gente, sus abuelos, su mamá, su papá, sus hermanas. Cada cosa. “Aquel pueblo ardiente y polvoriento donde mis padres me aseguran que nací, y en el cual sueño que estoy —inocente, anónimo y feliz— casi todas las noches. En ese caso no sería tal vez el mismo que soy, pero acaso hubiera sido alguien mucho mejor: un personaje simple de las novelas que nunca hubiera escrito”.

Gabo fue por su vida. Los nombres de su familia le dieron muchos nombres a sus personajes. Le llamaban la atención, confesó en Vivir para contarla. Tranquilina, Wenefrida, Francisca Simodosea, Argemira. “Tal vez de allí me viene la creencia firme de que los personajes de mis novelas no caminan con sus propios pies mientras no tengan un nombre que se identifique con su modo de ser”.

Cuando vivió en Zipaquirá, con una beca que ganó para terminar el colegio en un internado, se le despertó el sarampión literario y, señala Dasso Saldívar en la biografía, García Márquez fue lo que fue por Zipaquirá, por Bogotá, por Aracataca. Por cada cosa que le pasó, o no. Por las preguntas, como cuando le preguntó a la abuela, Abuela, quién es Mambrú y a qué guerra se fue, y ella le respondió, sin la menor idea, que era un señor que luchó con el abuelo en la guerra de los Mil Días.

“No puedo imaginarme un medio familiar más propicio para mi vocación que aquella casa lunática, en especial por el carácter de las numerosas mujeres que me criaron”.

Después todo tuvo que ver con la nostalgia.

La timidez

García Márquez era tímido, desde que era un niño. Su profesora Rosa Elena lo describía como callado, de muy pocas palabras, como si viviera avergonzado.

Grande no fue tan silencioso. Era un gran conversador. No le faltaban las palabras, pero nunca logró manejar la timidez, reconoció en su autobiografía. “Cuando tuve que afrontar en carne viva la encomienda que nos dejó el padre errante, aprendí que la timidez es un fantasma invencible”.

Pasó por antipático, sobre todo entre los lectores. Los que lo conocieron, como el escritor Óscar Collazos, lo justificaron: no hay más desgracia para alguien tímido, que volverse popular. Para los de confianza, además de ser Gabo, era amable, capaz de animar una fiesta.

Un hombre riguroso. Aunque fuera para pulir un parrafito se quedaba en él cuanto necesitara. Corregía mucho, preguntaba mucho, confrontaba mucho. Decía que no adjetivaran tanto.

Con lo que nunca pudo fue con la ortografía. Tenía un drama personal. Hasta propuso que la quitaran, que no era necesaria. “Nunca pude entenderlo. Uno de mis maestros trató de darme el golpe de gracia con la noticia de que Simón Bolívar no merecía su gloria por su pésima ortografía”.

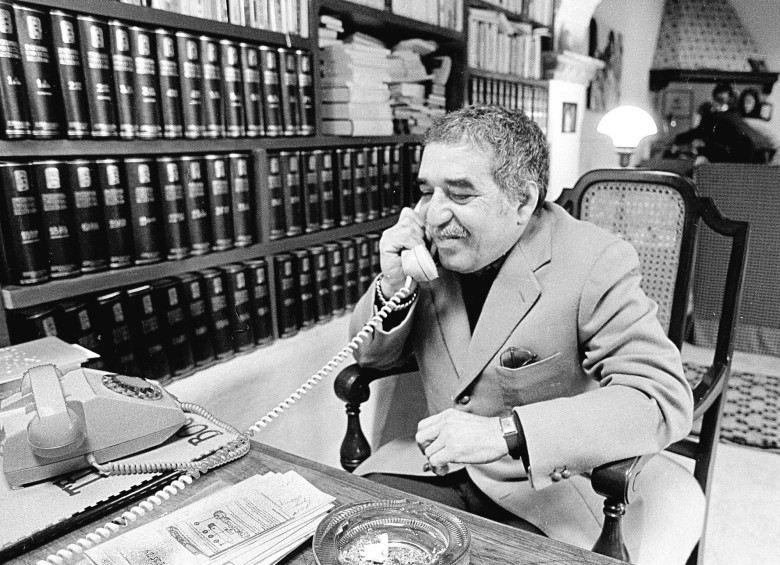

Tampoco pudo con el miedo a los aviones, a la soledad y a la oscuridad —“muchas veces he presentido, en mis insomnios del mundo entero, que yo también arrastro la condena de aquella casa mítica en un mundo feliz donde moríamos cada noche”—. Tampoco con el pavor al teléfono, más por la distracción. Alguna vez, para ahorrar en gastos, pensó en prescindir de él, para evitar sus interminables charlas telefónicas con sus amigos. No lo hizo.

A su madre la quiso después, porque primero sintió que lo abandonó. Cuando ella lo fue a visitar, ni siquiera sabía, entre tantas mujeres, cuál era Luisa Santiaga. Estaba entre los 5 y los 7 años. Después fueron grandes amigos. Sufrieron juntos, muchas cosas. Volvieron juntos, a Aracataca, a vender la casa. A recordar. Ella siempre estaba atormentada, le tenía terror, a que sus hijos se murieran dormidos. Los despertaba si llevaban mucho tiempo dormidos. Se parecían. Se parecieron hasta el final: los dos fueron perdiendo la memoria. Contradictorio porque una vez, cuando su mamá ya pasaba los noventa, él fue a visitarla y ella no se acordó. Contradictorio porque su viejito gozó de buena memoria, toda la vida.

Su mamá se fue hace mucho, ya. Gabito se va ya, después de un sueño que le duró toda la vida. Después de escribir. Su gran obra es su vida, completa. Con puntos, comas y su mala ortografía.

En un texto que le pidió la editorial en 1966, él mismo se describe. “Yo, señor, me llamo Gabriel García Márquez. Lo siento: a mí tampoco me gusta mi nombre, porque es una sarta de lugares comunes que nunca he logrado identificar conmigo. Nací en Aracataca, Colombia. Mi signo es Piscis y mi mujeres es Mercedes... Soy escritor por timidez. Mi verdadera vocación es la de prestidigitador, pero me ofusco tanto tratando de hacer un truco que he tenido que refugiarme en la soledad de la literatura. Ambas actividades, en todo caso, conducen a lo único que me ha interesado desde niño: que mis amigos me quieran más”

De todas maneras, Gabo lo escribió. “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. La vida, entonces, no es la que Gabo vivió, sino cómo lo recordamos para que siga estando para contarnos n

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter