Con la publicación este martes del Informe Final de la Comisión de la Verdad, se confirma una tradición occidental: con el punto final de un conflicto armado, las sociedades occidentales procuran construir un relato que dé luces sobre los acontecimientos de la violencia y la lucha política.

Este informe no es el primero en el continente. Además, replica ciertas prácticas llevadas a cabo en otros países.

Uno de los referentes del trabajo de la comisión, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, fue el trabajo de la comisión encargada de investigar y esclarecer los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos en Argentina por la Junta Militar entre las décadas de los setenta y los ochenta.

Dicho informe se publicó en 1984 y se tituló Nunca más, pero la opinión pública lo recuerda como el informe Sabato, porque, precisamente, fue el novelista argentino Ernesto Sabato el encargado de coordinar los trabajos y las pesquisas.

De esta experiencia, la Comisión de la Verdad en Colombia tomó la idea de nombrar en la presidencia del comité a un intelectual cuya trayectoria ofrezca tranquilidad a los diferentes estamentos sociales. Por supuesto, ni el informe argentino ni el colombiano están fuera de las discusiones y los debates.

Otro de los referentes en Latinoamérica fue el trabajo de La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Dicho organismo, presidido por Salomón Lerner Febres –entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú–, recibió el encargo de investigar las dos décadas más violentas de la historia reciente del Perú (1980-2000).

En dicho periodo se enfrentó el Estado peruano a las guerrillas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El informe final se publicó el 28 de agosto de 2003.

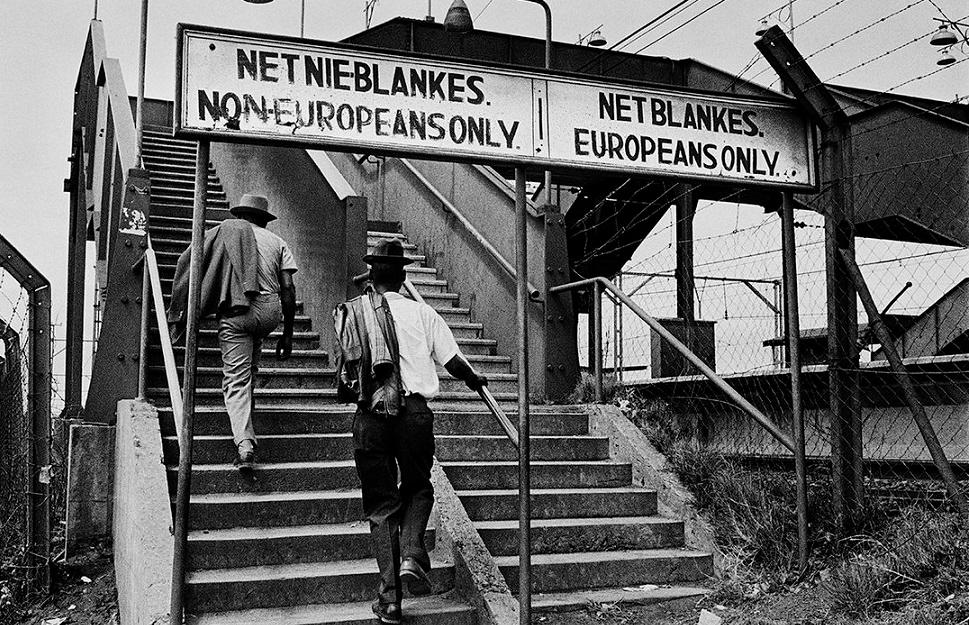

Ya en otro continente, África, se creó la Comisión para la verdad y la reconciliación, esta vez encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen del apartheid, en Sudáfrica.

Fue creada en 1995 por el premio Nobel de Paz Nelson Mandela y presidida por el también premio Nobel de Paz, el arzobispo Desmond Tutu. Los trabajos estuvieron orientados por una premisa básica “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. El informe se entregó a la opinión pública en 1998.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter