La población mundial está creciendo sin parar y pareciera que, al mismo tiempo, crece también el hambre. Como diría una madre, “más bocas para alimentar”, pero menos recursos y más contaminación ambiental que limitan el acceso. Una tarea para la ciencia.

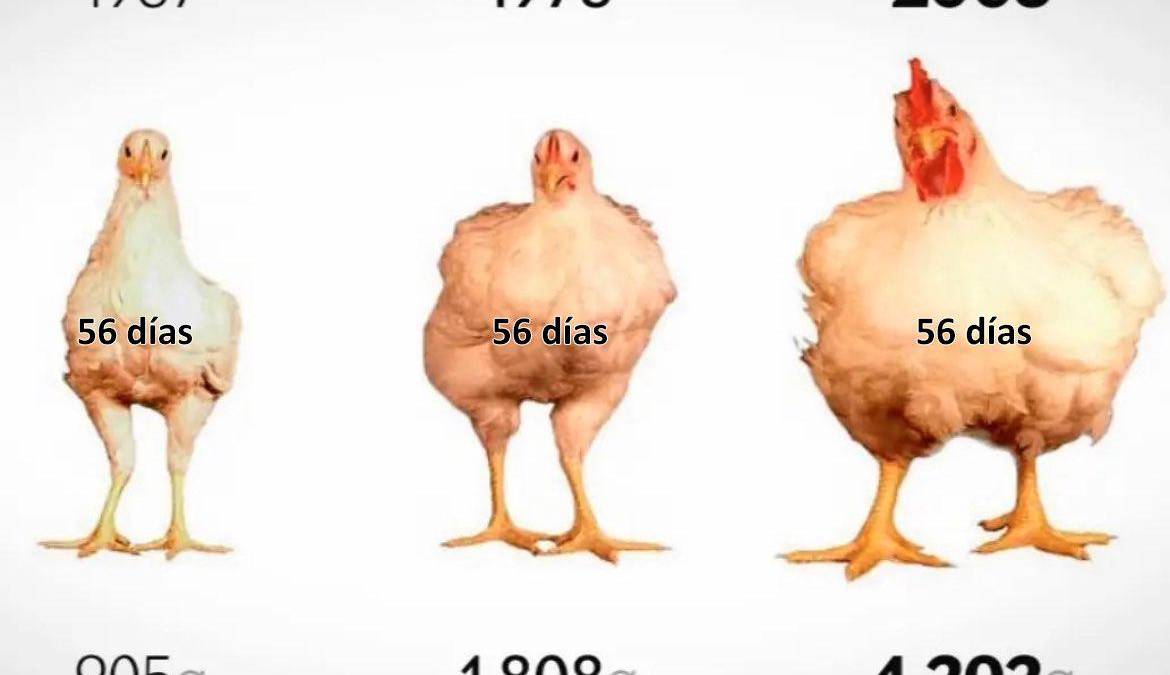

Según un estudio publicado en ScienceDirect, los pollos de engorde, para consumo humano, han cambiado mucho en las últimas décadas. Pasaron de pesar 905 gramos en 1957 a pesar 4.200 gramos en 2005, un aumento a los 42 días de nacidos de 3,30 % por año, en 48 años.

La transformación de los alimentos que consumimos es real, evidente y, según la profesora Margarita María Arango, de la Corporación Universitaria Remington, ha sido una combinación entre la evolución “natural asociada a las condiciones de vida, clima, disponibilidad de alimentos; y evolución mediada por el hombre con mejoras en las condiciones de manejo, de alimentación, de aporte al bienestar animal, cruces de razas para buscar mejorar la productividad”, entre otros.

De la mano de las tecnologías y de la innovación hay estrategias y procesos que han modificado la agricultura y la ganadería para obtener pollos más grandes, cerdos con más músculo, vegetales más resistentes a las plagas, vacas cuya leche tiene insulina humana añadida. Y esto ha despertado, nuevamente, un debate: ¿debería el ser humano modificar a su antojo y necesidad a los animales?, ¿se vale para acabar con el hambre global y salvar vidas?

Bob Reiter, director de investigación y desarrollo de la división Crop Science de Bayer, por ejemplo, cuenta que no es solo en Colombia sino en todo el mundo donde el hambre incrementa, “y debemos poder alimentar a esas poblaciones mientras protejamos, al mismo tiempo, al medio ambiente”, siendo considerados con todas las partes. Y ya es bien sabido que ni la agricultura ni la ganadería son siempre justas, verdes, responsables con la Tierra y con las comunidades, pero sí pueden llegar a serlo y, para lograrlo, será con la ayuda de la ciencia y la tecnología, dice él.

Así, agrega Reiter, será necesario ser productivos, innovar, buscando procesos precisos y de calidad, pero echando mano de las nuevas tecnologías. Algunas han sido la edición genética, el uso de hormonas y químicos, la selección natural, los transgénicos, entre otras, todas con mitos y temores a su alrededor. ¿Son ciertos? (Ver recuadros).

Pollos más grandes

El estudio Crecimiento, eficiencia y rendimiento de pollos comerciales de 1957, 1978 y 2005 realizado por investigadores de la Universidad de Alberta, en Canadá, encontró que “se ha logrado un cambio profundo en la productividad de la industria del pollo de engorde a través de la selección genética intencional, mediante técnicas cuantitativas tradicionales” que han permitido mejoras en el crecimiento de los pollos, en el peso corporal, el alimento que consumen y su rendimiento, pero aceptan que también ha tenido efectos negativos que se han podido ir controlando, como defectos esqueléticos, trastornos metabólicos o alteraciones inmunológicas.

“De 1957 a 2005, las tasas de crecimiento de los pollos de engorde aumentaron en más del 400 %”, la edad en la que se pueden consumir ha también disminuido un 2,55 % por año, y “se ha reducido la cantidad de alimento necesaria para producir carne de pollo a la mitad y carne de pechuga en un 67 %”.

Todo se logró con métodos de selección tradicional (ver recuadro 1), que han logrado que “los pollos modernos crezcan rápidamente gracias a su tremendo potencial genético para hacerlo”. En los resultados no deseados se sigue trabajando.

La selección natural (sea asistida o no), ha sido una forma de mejorar las especies para ciertos objetivos o propósitos pero, con ayuda de la ciencia, se han perfeccionado las técnicas y se han creado otras alternativas, como el uso de hormonas. los transgénicos o la edición genética.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter