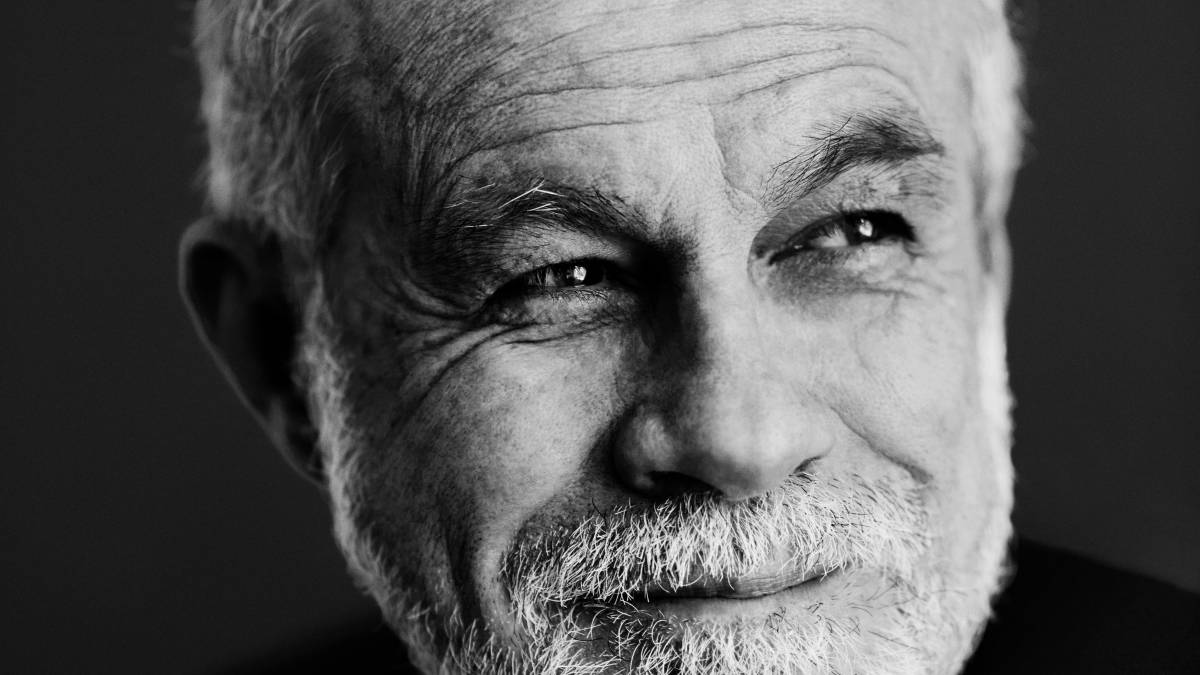

“La forma de la ciudad tiene que cambiar”. Con esa afirmación, Carlos Moreno presenta el modelo de Ciudad de 15 minutos, un concepto que lo ha convertido en uno de los urbanistas más influyentes del momento. Nacido en Tunja, Colombia, en 1959, y radicado en París desde los 20 años, Moreno es reconocido como una de las 28 personas más influyentes de Europa y el segundo más visionario en desarrollo sostenible gracias a su propuesta de proximidad. En esta entrevista no solo buscamos comprender este modelo a fondo, sino también su adaptación y aplicabilidad en ciudades como Medellín.

¿De dónde nace el concepto de Ciudad de 15 minutos?

“En 2010 pensé que la tecnología, por más poderosa que fuese, no podía ser un fin en sí misma para resolver los problemas de las ciudades, que además son muy diferentes: hay ciudades grandes, intermedias, pequeñas y otras que son pueblos, pero todas están confrontadas a tres problemas mayores: el cambio climático, que tiene un impacto distinto en cada una; los problemas económicos, y las interacciones sociales (...) En el 2015, para la COP21, yo ya había estructurado mi pensamiento sobre las ciudades como el mayor contribuyente en emisiones de CO2 por nuestras maneras de vivir, desplazarnos y construir; que la mayoría de la gente vive en las ciudades; y que es donde están las mayores tensiones entre riqueza y pobreza. Lo que planteé fue que los países que firmaban el Acuerdo de París no podían tener éxito si las ciudades no se asociaban a un cambio notorio en la manera de crear emisiones”.

¿Y por qué la Ciudad de 15 minutos significaba ese cambio?

“Lo más importante no es el número de minutos, sino cambiar el modelo de división en las ciudades, que viene del siglo XX: grandes distancias, zonificación (lugares separados para trabajar, vivir, divertirse o de actividades culturales), y la segregación urbana (barrios divididos por estrato). Propuse practicar una economía más local, crear circuitos más cortos que sean más bajos en carbono, generar conocimiento, empleo, educación local, servicios dispensarios para la salud, lugares para el entretenimiento y la cultura (...) La forma de la ciudad tiene que cambiar, debe ser policéntrica, crecer hacia adentro y no cada vez más explayada, más lejos”.

“El alojamiento es toda la proximidad a los servicios que son indispensables para dignificarse, una noción que llamamos el ‘hábitat integral’”. Carlos Moreno, urbanista e investigador.

Así me podría movilizar a pie o en bicicleta...

“O en transporte público. Pero también se crea comunidad local, más socialización. En ese momento (2015) la gente pensaba que era una utopía, pasó por debajo del radar. Entonces le dije a la alcaldesa de París, amiga mía, que me gustaría experimentar el concepto y, después de trabajarlo tres años con mi equipo, me dijo ‘voy a tomarlo y vamos a hacer que la ciudad de 15 minutos sea el eje de mi campaña electoral’. Luego llega el COVID en 2020 y lo que salvó la economía y las relaciones sociales fue esa proximidad, que también ofrece modelos que son resilientes en el tiempo. Entonces el concepto se volvió muy popular y organizaciones mundiales como el C40, CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) y la ONU se interesaron”.

¿Cómo se adapta el concepto a ciudades latinoamericanas como Medellín?

“El concepto nació en París, pero lo estructuré para ser aplicado en cualquier parte del mundo, cualquier tamaño o densidad poblacional. La Ciudad de 15 minutos es para alta densidad, pero, por ejemplo, el territorio de la media hora aplica para pueblos pequeños. También lo llaman ciudades y territorios de ‘x’ minutos, porque existen de 20, el vecindario de 10, la ciudad completa (...)”.

¿Existe alguna particularidad para ciudades como Medellín?

“En América Latina hay un elemento muy clave: la crisis de la vivienda. La vivienda se ha convertido en una centrifugadora, cada vez la ciudad expulsa más gente a sus afueras, donde se construyen barrios informales. Esa informalidad es la precariedad cuantitativa, pero también existe la cualitativa, que es cuando la gente vive en un lugar y no tiene acceso a los servicios básicos”.

En ese contexto, ¿qué papel juega el modelo de ciudad de ‘x’ minutos?

“Lo podemos aplicar a los barrios informales. Ofrecer alojamiento digno, eso es: educación, salud, comercio, deporte, espacio público y acceso a la cultura. En ONU Hábitat decimos que ‘el alojamiento es toda la proximidad a los servicios que son indispensables para dignificarse’, una noción que llamamos el ‘hábitat integral’ (...) A eso le he llamado ‘prosiliencia’: la proximidad se convierte en instrumento de regeneración urbana, la mejor resiliencia ecológica, económica y social convergente”.

“Queremos luchar contra el clima y bajar la huella carbono, pero esto no puede ser incompatible con la economía”. Carlos Moreno, urbanista e investigador.

¿Qué aspectos determinan que una ciudad sigue ese modelo?

“Hemos creado una matriz de la alta calidad de vida social que tiene seis elementos claves: el alojamiento, el aprovisionamiento, la salud física y mental, la educación y la cultura, el esparcimiento y, por último, el trabajo. Necesitamos combinar esos elementos para tener una mejor calidad de vida. Pero también hay tres indicadores de bienestar: bienestar individual y familiar; bienestar social (relaciones sociales) y bienestar ecológico (huella ambiental)”.

Y los sectores sociales, ¿qué papel juegan?

“Lo primero es que tiene que ser una política pública llevada por un gobierno local o nacional que, a través de un plan de ordenamiento territorial, descentralice la ciudad y los servicios básicos alrededor de la vivienda (...) Lo segundo es que debe haber un diálogo con el sector privado de la construcción, con los promotores y desarrolladores, para que cambien su modelo de construcción a este multiuso. El otro sector importante es el comercio, modelos de negocios dentro de la ciudad que permitan ofrecer servicios más cercanos; la salud con modelos de primer nivel como medicina general, psicológica... y, también, servicios de esparcimiento”.

Entonces ¿es un modelo estándar para todos los sectores de una misma ciudad?

“No, porque las necesidades de proximidad para un joven, una mujer embarazada, una madre soltera, parejas o para personas de edad no son las mismas (...) Por eso analizamos quiénes viven allí, su perfil, ingresos promedio, costo del suelo. Cruzamos esos datos y ofrecemos servicios para que cada cual acceda a los servicios necesarios”.

¿Cuáles son las críticas más importantes?

“Una es que estamos promoviendo la gentrificación (...) Esta crítica hay que escucharla porque es clave luchar contra ella, por eso no se le puede dar las llaves de la proximidad al sector privado y que construya barrios de lujo con servicios costosos. Tienen que haber políticas públicas, vivienda social en los barrios más favorecidos y que estos sectores, que solo tenían actividades corporativas, tengan otro tipo de servicios. A eso le llamamos la mixtura social. Otra crítica es que no se puede implementar porque siempre vamos a trabajar lejos de donde vivimos, a esto respondemos: el mundo cambia (...) Hay que plantear otras formas de trabajar, disminuir la presencia, abrir nuevos lugares de producción y generar una transformación. La última crítica es que se necesita mucha plata. No. Se necesita voluntad política para hacer un plan de transformación a corto, medio y largo plazo”.

En el caso de Medellín, ¿qué falta?

“Despertar a los gobiernos locales para que tomen conciencia de que la proximidad policéntrica es un elemento estratégico (...) Me duele que el gobierno del presidente Petro, que habla de la cuestión climática, nunca se ha interesado en estos problemas, ignora sus ciudades cuando son el 78 % del país (...) No es suficiente decir que tenemos que dejar de utilizar el petróleo y el gas.

Colombia puede ser pionera, es un asunto de gobiernos regionales, locales y nacionales para desarrollar macroproyectos. Aníbal Gaviria estaba inspirado en esta idea y una de las transformaciones más importantes de Medellín fue inspirada en el modelo de ciudad para la gente. En todo caso, lo que Medellín no necesita es mar, hay cosas más urgentes”.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter