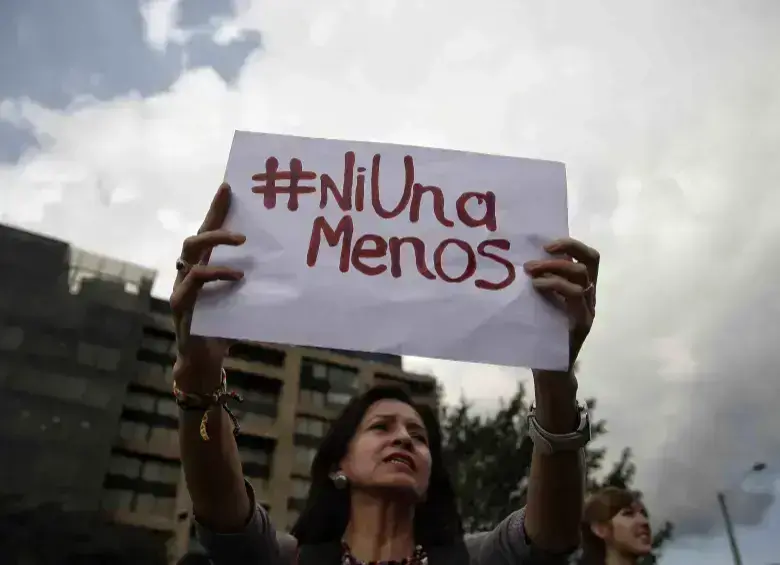

Una década después de que Colombia reconociera el feminicidio como un delito autónomo con la promulgación de la Ley 1761 de 2015 (conocida como la Ley Rosa Elvira Cely), el país enfrenta una paradoja inquietante: aunque existe un marco legal robusto para castigar los crímenes por razones de género, las cifras de feminicidio no solo no han disminuido, sino que han aumentado. Peor aún, la impunidad sigue siendo la constante.

Los detalles son abrumadores. Los casos detallados narran historias de horror: mujeres asesinadas frente a sus hijos debido a ataques de celos de hombres injustos e inescrupulosos; mujeres atacadas con armas cortopunzantes por ejercer su derecho a decir “no”; e incluso mujeres atacadas en sus universidades y sitios de trabajo; la violencia de género sigue sin dar tregua en el país.

Según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, entre el 1 de enero y el 4 de junio de este año se registraron 342 feminicidios, un aumento del 6,5% respecto al mismo periodo de 2024. Las regiones más afectadas son Antioquia (49 casos), Bogotá (42) y Valle del Cauca (28). Pero los números absolutos no cuentan toda la historia: al analizar la tasa por cada 100.000 habitantes, otros departamentos, menos visibles, se ubican en posiciones de mayor riesgo.

En este sentido, aunque Antioquia es la región con más casos en términos absolutos, su tasa (0,65 presuntos feminicidios por cada 100.000 personas) lo ubica apenas en el puesto 19 del listado nacional, de acuerdo con datos de la Policía Nacional y análisis de las secretarías regionales de la mujer.

Lea también: Estos son los nombres de las mujeres que han sido asesinadas en Colombia en menos de un mes sin que nada pase

La dimensión del problema, sin embargo, se agrava al revisar las cifras de judicialización. Entre 2015 y junio de 2025, el 67% de las investigaciones por feminicidio no ha logrado una sentencia firme. Solo un tercio de los casos ha llegado a la etapa de ejecución de penas, según la Fiscalía General de la Nación.

En lo corrido de este año, el panorama es todavía más desalentador: de las 234 investigaciones abiertas por feminicidio, 134 siguen en etapa preliminar, 47 avanzan en investigación formal, 44 están en juicio y apenas 4 (sí, solo 4) han alcanzado una condena. Esto significa que el 98% de los casos permanece en una especie de limbo judicial.

A la impunidad se suma la inconsistencia entre los datos institucionales. Mientras el Observatorio reporta 342 feminicidios hasta junio, la Fiscalía reconoce 234 y la Policía Nacional ha registrado 416 homicidios de mujeres, sin especificar cuántos son considerados feminicidios. Esta falta de tipificación impide dimensionar con precisión el fenómeno y, sobre todo, diseñar respuestas efectivas.

Le puede interesar: Aliados y cifras dejan al descubierto “feminismo” oportunista de Petro

El Instituto Nacional de Medicina Legal, por su parte, indica que hasta abril de 2025 se han reportado 342 asesinatos de mujeres, pero solo 39 han sido clasificados como feminicidios. En más de 200 casos, las circunstancias del crimen permanecen sin esclarecer o sin ser categorizadas adecuadamente, a pesar de que muchos presentan claros indicios de violencia de género.

De estos casos, 13 ocurrieron en contextos de violencia de pareja, 6 en situaciones de violencia intrafamiliar y 2 estuvieron relacionados con violencia sexual. Situaciones que, según expertos, cumplen con los criterios establecidos por la ley para ser tipificados como feminicidio, pero que no siempre lo son debido a fallas estructurales en la investigación.

Otro detalle preocupante es que, algo en lo que sí coinciden las estadísticas de organizaciones e instituciones del Estado es que en la mayoría de casos, los feminicidios son cometidos por hombres cercanos a las víctimas en espacios privados.

Relacionado: Así es la estela de abusos a las mujeres en Catatumbo

Al respecto, EL COLOMBIANO habló con Catalina Ruiz Navarro, periodista y activista feminista, quien explicó que el Estado no solo debe centrarse en las condenas y políticas carcelarias frente a la violencia de género.

Esto dijo Ruiz: “Se deben atender otros derechos que son la base para que la violencia pueda disminuir, como por ejemplo que las mujeres y disidencias de género tengan acceso a una vivienda, entonces ya no van a estar en una situación de violencia de la que no pueden escapar porque están viviendo en la casa de su agresor. O que tengan acceso a la salud, acceso a la educación, derechos fundamentales que le permiten a las personas tener mucha más autonomía”.

La Ley Rosa Elvira Cely fue un hito histórico impulsado por el brutal asesinato de la joven estudiante en 2012, un caso que sacudió la conciencia nacional. Hoy, diez años después, su espíritu se ve opacado por una realidad en la que la vida de las mujeres sigue estando en riesgo y la justicia llega tarde —o no llega.

Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres coinciden en un llamado urgente: pasar de las leyes simbólicas a políticas efectivas. Porque si bien la Ley Rosa Elvira Cely existe, su aplicación plena sigue siendo una deuda del Estado colombiano con las mujeres del país.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter