Cuando escuchó el primer disparo en el bar Oporto, Juan Diego Castaño Maya pensó que habían vuelto por él. Hacía menos de seis meses había sido secuestrado y esa era su primera salida nocturna desde la liberación. En el sonido del segundo se aferró al brazo de su novia, Clarincita, y la guió a ella y a 20 personas más, entre clientes, meseros y administrador, hacia la bodega detrás de la barra, donde había una puerta pequeña que daba a la calle.

Camilo Andrés Jaramillo iba muy cerca de él y sintió el aire frío de la noche cuando por fin se abrió esa puerta, pero no vio el arma que le apuntó en la cabeza a Juan Diego, que iba de primero. Alcanzó a escuchar la orden “pa’ fuera” que dio quien apuntaba con el arma y se devolvió, pero entonces otro hombre armado dentro del bar ya estaba disparando al techo, empujando a quien se le cruzara y ordenándoles a todos salir.

Los gritos de pánico se ahogaron con el sonido de más balas y en su intento por escapar –aunque las dos salidas estaban bloqueadas– se tropezó con una caja de gaseosas. Alguien lo haló, todos caminaron hacia afuera y en el parqueadero se encontraron con una escena de esas que solo veían en los noticieros: sus amigos estaban tendidos boca bajo en el suelo, aprisionados por las botas negras de varios hombres armados que tenían la cara cubierta con pasamontañas y pañoletas, algunos vestidos con ruana y todos con trajes negros, que empuñaban subametralladoras mini uzi y pistolas Pietro Beretta. Reconoció las marcas porque en sus tiempos libres practicaba tiro.

A Juan Diego lo separaron de su novia justo antes de llegar al parqueadero. A ella y a todas las mujeres las empujaron debajo de una tarima –en la que algunas veces se daban conciertos– y a él lo tiraron al suelo junto a los eucaliptos que le daban un aire romántico a ese bar que alguna vez fue finca, ubicada en la loma de los Benedictinos, en límites entre Envigado y Medellín.

Los gritos de antes fueron reemplazados por el llanto de las mujeres que se oían a lo lejos y las súplicas de algunos muchachos que repetían: “No nos maten por favor”. Cuando la cara de Camilo tocó el suelo se escuchó la voz de un hombre de ruana, que con voz firme, gritó: “Maten a esos hijueputas”.

Sobrevivir

El teléfono fue el primer sonido que se escuchó en la casa de Alberto Castaño esa noche. El hombre, además de Oporto, era dueño del renombrado restaurante Manhattan y de una naciente franquicia de Rincón del Mar.

Después vino un grito de auxilio. Alberto ya estaba en la calle, en pijama, corriendo como loco. Su esposa Lía lo escuchó y salió detrás de él.

–¿Qué pasó viejito? ¿Por qué estás así?

–Viejita, yo no soy capaz de repetirle esa cosa tan horrible que me acaban de decir.

Él, graduado de sociología, había comprado el bar un año antes por insistencia de un amigo. Aunque al principio la idea del negocio no le sonaba, se enamoró de los eucaliptos del sitio y decidió que podría ser una buena herencia para sus tres hijos: Juan Diego, Lina y Santiago. Pero en noviembre de 1989 Juan Diego fue secuestrado y los delincuentes le exigieron $100 millones a cambio de su liberación.

“Eso fue un vecino”, dice 30 años después el hombre que durante dos semanas estuvo recorriendo los cementerios de Medellín, recuperando pruebas de supervivencia de su hijo, al tiempo que vendía cosas, prestaba plata y recogía donaciones para pagar el rescate. Con dos créditos bancarios logró juntar $30 millones con los que consiguió el regreso del muchacho.

El bar era entonces una esperanza para la recuperación económica de la familia: ya tenía renombre por ser sitio de reunión de los universitarios que vivían en Envigado y El Poblado. Eso, a pesar de que la ciudad padecía una especie de confinamiento nocturno porque en las calles se libraba una guerra entre el narcotraficante Pablo Escobar y los agentes del Estado, en la que los muertos se contaban por miles (casi 5.000 en 1989, según el Dane), las bombas eran protagonistas, se pagaba por el asesinato de Policías y en las vías se hacían retenes.

El 23 de junio de 1990, horas antes de que sonara el primer disparo en Oporto, Juan Diego les preguntó a sus padres por el bar. La madre le sugirió que diera una vuelta para ver cómo iba.

“Esa frase la marcó. Ella en algún momento de su vida sintió que había mandado a su hijo a la muerte. Él era el consentido, el hijo juicioso. Para mis papás fue una tragedia perderlo”, dice Lina, la hija que tuvo que hacerse cargo de la visita a las familias de los empleados asesinados y del cierre del bar.

La mente de Alberto se nubló durante siete años con sus noches: no volvió a salir de la casa, se la pasaba leyendo y no fue capaz de hablar de la tragedia ni siquiera cuando un investigador trató de interrogarlo. Ese día las lágrimas lo ahogaron y la justicia nunca volvió a buscarlo.

Sus días cambiaron cuando Lía enfermó y durante cinco años –que terminaron el 8 de noviembre de 2019– estuvo a su lado, tomándole la mano, viendo cómo resistía los dolores físicos mientras, de vez en cuando, le preguntaba: “Viejito, ¿te acordás que un día me preguntaste por qué había familias a las que les pasaban tragedias? ¿Será que eso era un presentimiento de lo que nos iba a pasar?”.

El futuro

Oporto no existe más que en algunos recuerdos, pues el lote fue fraccionado para abrirle paso a una vía que permite el acceso a las múltiples urbanizaciones vecinas.

Existe en los recuerdos de Camilo, quien recibió nueve disparos en el brazo y el pecho, y sobrevivió. En su mente quedó grabada la imagen de un hombre encapuchado que después de 10 minutos de disparos pasó, muchacho por muchacho, rematándolos. A él, que se hacía el muerto, lo cogió de la cabeza y lo arrojó al suelo. “Este gordito ya viajó”, dijo antes de soltarle el último disparo en el pecho.

Estuvo dos días en el hospital, dos meses en terapias intensivas para recuperar la movilidad del brazo derecho que le reconstruyeron, y dos años más en terapias esporádicas. Dejó la carrera de administración que cursaba y se pasó a diseño gráfico. En un trabajo de clase, antes de graduarse, rediseñó un ataúd y se acercó a la industria funeraria, en la que trabaja desde entonces.

“Muchos creyeron que era un trauma, pero esto siempre me gustó. Desde afuera se ve frío, pero cuando uno conoce el trabajo de acompañamiento a las familias, se queda”.

También habita en los recuerdos de Alberto y sus hijos, quienes hoy lo cuidan y trabajan para pagar el arriendo de la casa, porque todo lo que tenían se esfumó con la tragedia. Los tres viven en el mismo edificio, los hijos con sus familias y el octogenario con la enfermera que lo cuida. Se reúnen cada día y hablan de las enseñanzas que les dejaron Lía y Juan Diego.

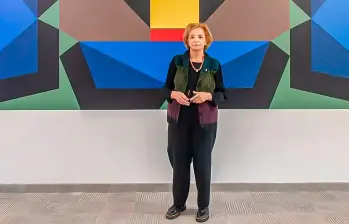

Alberto camina despacio y apoyado en un bastón. Su mente está lúcida: recuerda los hechos con detalle y aceptó contarnos su historia para que no se olvide, para que no se repita. De a pocos recupera su sonrisa, a pesar de las ausencias. Sus canas y las palabras precisas que usan le dan un aire de filósofo. Debe ser porque –como dijo Dante– quien sabe de dolor, todo lo sabe .

4

sobrevivientes dejó Oporto. Uno quedó cuadrapléjico y murió una década después.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter