En diciembre de 1992 no hubo alumbrado navideño en Medellín. En la Avenida La Playa, en cuyos árboles se desplegaban las instalaciones con las luces de colores, se instalaron escenarios, adornados con figuras alusivas a la navidad e iluminados con antorchas, en los que se desarrollaron actividades artísticas y lúdicas para entretenimiento de la gente. Este sucedáneo sería el inicio del alumbrado temático característico de la ciudad, pero el hecho es que en dicho año no se encendieron las luces navideñas puesto que el país estaba en racionamiento de electricidad.

El 2 de marzo de 1992, el gobierno nacional decretó un racionamiento forzoso de electricidad en todo el territorio nacional, que se extendería hasta el 7 de febrero de 1993. Durante 343 días, el servicio de los usuarios residenciales, comerciales y oficiales se interrumpió hasta 10 horas diarias. A la industria se le racionó mucho menos para aminorar los impactos sobre la producción. Se racionaron 2.400 gigavatios hora (GWh), equivalentes a 15% de la demanda.

Inmediatamente después de que fuera decretado el racionamiento, el gobierno del presidente César Gaviria y las entidades de control – Procuraduría y Contraloría – desataron una amplia cacería de brujas contra directivos y técnicos de las empresas eléctricas y funcionarios y exfuncionarios gubernamentales relacionados con el sector eléctrico. Entre directivos, técnicos y funcionarios, fueron 72 las personas acusadas de ser responsables del “apagón”; 17 de ellas destituidas por el presidente Gaviria y todas sometidas a investigaciones administrativas y fiscales de las que finalmente salieron airosas. No obstante, entre la gente quedó la sensación de que el racionamiento había sido causado por las acciones o las inacciones de un grupo de funcionarios ineptos. Las cosas son mucho más complejas.

Falta de confiabilidad

Todos los sistemas eléctricos están expuestos al riesgo de racionamiento, no hay ninguno confiable al 100%. El racionamiento puede ser por potencia, es decir, cuando no hay capacidad de generación suficiente para atender la demanda máxima; o por energía, cuando no hay combustible o agua suficiente para hacer mover las máquinas. Los racionamientos de potencia son propios de sistemas predominantemente térmicos; los de energía de los hidrotérmicos; aunque con frecuencia se presentan situaciones en las que concurren ambos tipos.

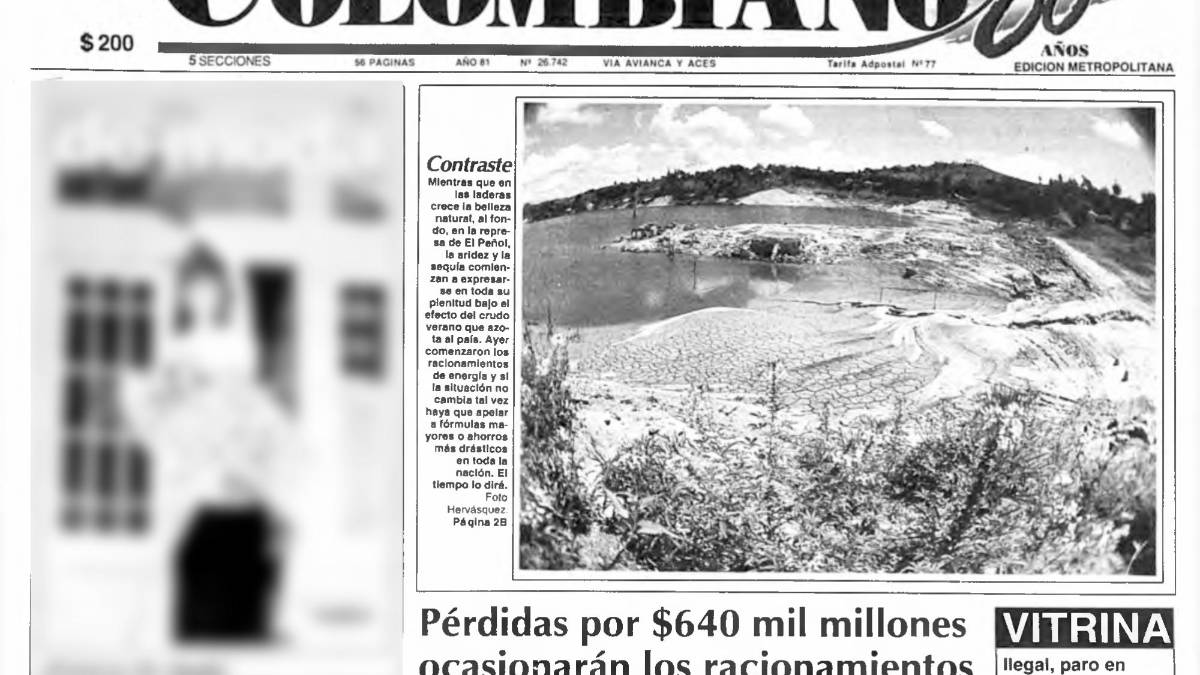

El factor detonante fue la hidrología extremadamente pobre que se presentó en 1991 y 1992, a causa del Fenómeno de El Niño. Este fenómeno climático, que se presenta cada 3 ó 7 años, se caracteriza por un calentamiento excepcional del Océano Pacífico Sur que debilita o cambia la dirección de los vientos Alisios alterando el régimen de lluvias de los países de América Latina, especialmente los que tienen costa sobre el Pacífico, Colombia entre ellos.

Una hidrología pobre no conduce necesariamente a un racionamiento si se dispone de mayor capacidad de generación hidráulica y/o de un buen respaldo de generación térmica, es decir, capacidad instalada disponible y combustible para mover las máquinas. En 1992, estas dos circunstancias —que habrían evitado el racionamiento o lo habrían hecho mucho — brillaron por su ausencia.

Al momento de decretarse el racionamiento de 92/93, el Guavio, un proyecto de 1.260 MW presentaba un atraso de seis años. Con la operación de dos de las cinco unidades del Guavio se habría cubierto ampliamente la demanda racionada; también se habría evitado el racionamiento con poco menos de 400 MW térmicos operando a plena carga.

Antes del de 1992, Colombia había padecido dos racionamientos de escala nacional; el primero, durante los últimos meses de 1976 y los primeros de 1977; y el segundo desde diciembre de 1980 y casi todo 1981 (Ver gráfico). En ambos casos la intensa sequía fue el factor detonante y en ambos la situación se vio agravada por el atraso en la entrada en operación de grandes proyectos hidroeléctricos y la indisponibilidad del parque térmico, que hizo muy vulnerable el sistema ante hidrologías críticas o contingencias técnicas.

A principios de 1992, el sistema eléctrico contaba con 18 plantas térmicas que sumaban una capacidad nominal de 2.139 MW, el 22% del total. Varias de esas plantas presentaban problemas de obsolescencia que era conocidos hasta el punto de que en 1988 se había diseñado un Plan de Recuperación de Unidades, que nunca se ejecutó. El hecho es que la capacidad efectiva del parque térmico solo era de 63% al inicio del racionamiento, ha debido ser de 75% de haberse ejecutado el plan. Esos 250 MW habrían permitido suplir poco más del 80% del déficit.

El enorme déficit

Llegados a este punto, hay que responder dos preguntas: ¿por qué se atrasaron los grandes proyectos hidráulicos? y ¿por qué no se ejecutó el plan de recuperación de unidades para garantizar la adecuada disponibilidad del parque térmico?

En ese entonces, la naturaleza de la vinculación del Gobierno Nacional con el sector eléctrico era extremadamente compleja. Era el garante de la deuda de las empresas, como lo exigía la financiación por parte de la banca multilateral. Adicionalmente, participaba de la propiedad de varias empresas y varios ministros hacían parte de la junta directiva de ISA, donde se toman las decisiones de expansión y se hace el seguimiento periódico a la operación del sistema. La regulación tarifaria se hacía por la Junta Nacional de Tarifas, dependencia del Departamento Nacional de Planeación.

Todas las compañías del sector eléctrico eran 100% públicas, con un alto componente político en su estructura corporativa y toma de decisiones, lo que llevaba a una constante rotación de los directivos cada vez que había un cambio en el Gobierno de turno.

A causa de una generación interna insuficiente, por un sistema tarifario precario y altamente intervenido, desde finales de los años 70 el sector eléctrico empieza a depender de los recursos del Gobierno Nacional para servir su deuda con la banca multilateral a razón de US$ 150 millones anuales, cifra que a finales de los 80 llega a los US$ 300 millones. Entre 1980 y 1987, el 37% de los intereses de la deuda pública externa de la Nación corresponde al sector eléctrico. A mediados de los 80, el sector eléctrico, con US$ 400 millones, explica la tercera parte del déficit fiscal. En 1984/85 se decreta una devaluación del 50%, acompañada de la congelación de tarifas eléctricas.

A diciembre de 1991, con una deuda de US$ 4.941 millones de dólares, cuyo servicio debe asumir en su mayor parte, el sector eléctrico es el principal problema macroeconómico del Gobierno Nacional. Por eso, cuando los analistas del Banco Mundial y los técnicos del Ministerio de Minas y Energía empiezan a hablar de exceso de capacidad de generación, es mayor la tolerancia con el atraso de los planes de inversión que a fin de cuentas se traduce en un menor ritmo de desembolso de los créditos de la banca multilateral.

El Gobierno Nacional tenía los medios para impulsar la ejecución del Plan de Recuperación de Unidades que estaba a cargo de ISA y Corelca y también disponía de mecanismos de apremio para acelerar el avance del Guavio y Porce II. No es que hubiera un plan concertado para desacelerar la ejecución de esos proyectos, sino que las señales de sobre capacidad y del extremo endeudamiento apuntaban en esa dirección. Adicionalmente, la experiencia de racionamientos anteriores, indicaba a los agentes que el atraso en la ejecución de los proyectos no tenía consecuencias para las empresas ni sus directivos.

Carlos Enrique Moreno Mejía, gerente de EPM en la época del racionamiento, resumió la problemática institucional del sector con las siguientes palabras: “En un sector manejado casi en su totalidad por el gobierno nacional, el racionamiento no es más que la suma de sus equivocaciones, incoherencias y falta de políticas. Todo esto agravado por una hidrología extremadamente crítica, que hizo poner en evidencia todos los errores pasados”.

La respuesta

Como en los anteriores, al racionamiento de 92/93 se respondió con un apresurado programa de expansión de la capacidad de generación térmica. Lo novedoso es que en esta oportunidad se buscó y se obtuvo la participación de inversionistas privados bajo la modalidad de contratos de compra de largo plazo o “power purchase agreement”. Así se construyeron las plantas de Termo-Valle, Termo-Candelaria y Termo-Flores, entre otras. De esta forma la inversión privada volvía al sector eléctrico del que había salido muchas décadas atrás.

Haciendo uso de las facultades de la emergencia económica decretada con ocasión del racionamiento, el gobierno del Gaviria, mediante decretos, adelantó buena parte de las reformas institucionales que se concretarían en las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales constituyen todavía el marco legal del sector eléctrico.

Los puntos más destacados de dichas reformas fueron los siguientes:

Primero, la estricta separación orgánica de las funciones del gobierno en el sector eléctrico con la creación de tres nuevas entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para la regulación; la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), para la planeación, y Superservicios, para la protección de los usuarios, esta última venía desde la constitución del 91.

Segundo, la adopción de un marco legal y regulatorio único para las empresas de servicios públicos (ESP) independiente de la naturaleza de su propiedad. Coexistencia de empresas privadas, mixtas y públicas.

Tercero, la separación de los aspectos sociales del servicio de sus aspectos comerciales y financieros, mediante la creación de un régimen de subsidios general financiado con contribuciones parafiscales o aportes presupuestales.

Cuarto, la separación de las actividades del sector eléctrico y competencia en los segmentos donde es posible y regulación competitiva en los que no lo es. Libre entrada a generación, competencia en comercialización, competencia por la expansión en transmisión y regulación competitiva en distribución.

Y quinto, los incentivos económicos fuertes a las empresas y obligaciones tributarias como en cualquier otra actividad económica.

Esos cinco son los pilares fundamentales del modelo del sector eléctrico colombiano que emergió de las reformas de los 90 y de las cuales el racionamiento de 1992/93 fue importante catalizador.

Bien dicen que de las crisis también se aprende.

*Este artículo está basado en un estudio titulado “El sector eléctrico colombiano 30 años después del racionamiento de 1992” realizado por ECSIM, en el cual participaron Diego Gómez, Alfredo Trespalacios, Juan Felipe Vélez y Luis Guillermo Vélez.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter