Jon Lee Anderson tiene una historia muy cercana con Latinoamérica, vivió durante su infancia en Perú y años después recorrió el continente reporteando guerras y conflictos sociales, de paso retrató a personajes como los hermanos Castro, Hugo Chávez, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet y el Che Guevara (de quien escribió una inagotable biografía de 753 páginas).

También ha estado más allá del mar, constituyéndose en reportero especializado de los conflictos de Oriente Medio; basta ver libros como La caída de Bagdad (Anagrama), Crónicas de un país que ya no existe; Libia, de Gadafi al Colapso (Sexto Piso), y La herencia colonial y otras maldiciones (Sexto Piso).

Le puede interesar: “Mi obra ya se está acabando”: una charla otoñal con Pablo Montoya

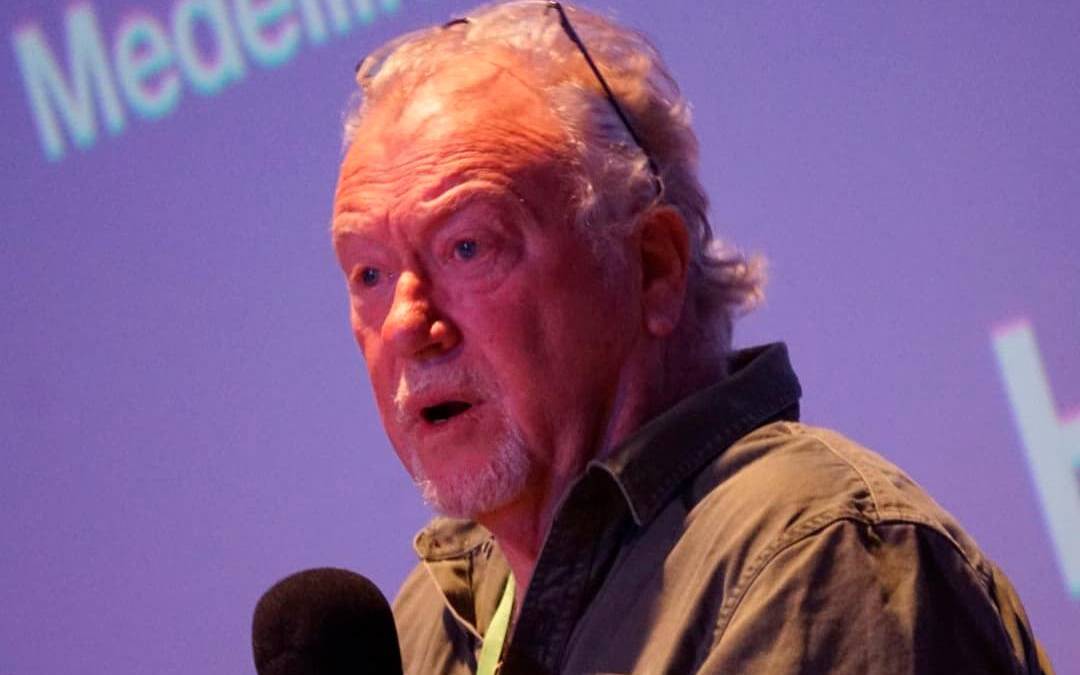

El periodista estadounidense, que actualmente cuenta con 68 años, presentó He decidido declararme marxista, su último libro. Publicado por la editorial Debate, esta es una compilación que reúne las mejores crónicas de Anderson sobre acontecimientos cruciales de finales del siglo XX e inicios del XXI, como las guerras en Oriente Medio y el conflicto armado en Latinoamérica.

Usted acaba de aterrizar de Siria. Cuénteme cómo están las cosas allá.

“El detalle es que otro país se ha liberado de una dictadura de más de 50 años. Era una dictadura dinástica de padre e hijo, vinculada a la Unión Soviética y, en el caso del hijo, ha gobernado desde 2000 con el apoyo de Vladimir Putin, con Rusia.

Es la última de las dictaduras de corte nacionalista inspirada en la URSS o en los fascismos del siglo XX que, básicamente, hasta hace poco gobernaron en todo el Medio Oriente, en los países árabes, como Saddam Hussein, y la de Al-Assad fue la última.

Yo llegué a los dos días de la caída del dictador y unos rebeldes islamistas se tomaron el poder. Todavía están en esa interinidad incómoda, sin mucha idea de qué rumbo va a tener el país.

Pero lo que me quedó grabado es el grado de sadismo del régimen con su población: 630.000 personas murieron en la guerra civil que terminó en diciembre, la cual duró 12 años. Eso es muchísima gente, teniendo en cuenta que la población total es de 22 millones de personas.

Tenían prisiones en todas partes y, en algunos lugares, estaban ubicadas en edificios de apartamentos en sectores residenciales de la ciudad. En los sótanos ponían a los presos, a veces durante años. El hacinamiento y el trato que recibían era una cosa como de la Edad Media. Un hombre salió después de 43 años: entró a los 27 y salió a los 70”.

Uno de los artículos de su libro es sobre Siria. En comparación con lo que se encontró hace años cuando estuvo allí y con lo que vio ahora, ¿siente alivio o cree que las cosas están igual?

“Alivio. Mira, en el artículo que está en el libro, yo subrayo el hecho de que hayan muerto 20.000 personas cuando yo estuve ahí al principio de la guerra civil. 20.000 personas en 2012 era bastante. En ese momento pensaba que de todas las guerras que se estaban dando en Medio Oriente, esa era muy cruel.

Después de ese viaje, murieron 600.000 personas más. En una ciudad capital, como por ejemplo Bogotá, vecindarios completos eran pulverizados por el régimen como si fuera Dresde. La gente se adaptó a tener un gobierno, un régimen que era capaz de cualquier cosa. La policía solía acusar a los ciudadanos de ser terroristas solo para llevarlos a los sótanos y hacer ahí lo que quisieran. Por ejemplo, si eras joyero, era casi fijo que terminaras en los sótanos y ahí te quitaban todos tus bienes. Era un régimen ya criminalizado y con el cual la sociedad se había adaptado a convivir.

Entérese: ¿Lo ha leído? Guillermo Saccomanno es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2025

Quizás ya con esto podemos llegar a este hemisferio, porque este es un tema muy fuerte, pero este asunto de la migración es tan moderno, tan importante en la contemporaneidad... No sé si recuerdas que en 2015 llegaron centenares de miles de personas de Siria a Europa”.

Sí, los que no resistieron se fueron, y los demás se sometieron...

“Viendo lo que dejaron, uno entiende un poco mejor por qué huyeron.

En los gobiernos de los países de refugio o destino de muchos migrantes, hay una tendencia hoy en día con esta oleada de gobiernos de derecha populista, de objetivizar y vilipendiar a los migrantes, de criminalizarlos. Sin duda, hay gente de toda índole dentro de las masas que huyeron, pero la mayoría son personas que escaparon de la miseria”.

Aún no entremos de lleno en ese tema. Quería preguntarle por un dato curioso de su vida. Usted en su libro cuenta que vivió en Bogotá cuando tenía 4 años y que en ese momento su mamá lo golpeó durísimo porque se expuso a la posibilidad de que alguien lo secuestrara.

“Mis primeras memorias con diálogo son de acá de Colombia. Antes de vivir aquí, lo hice en Corea y luego Taiwán y, bueno, viví en muchos países de chico.

Aquí fue en 1961 y, para aclarar, las primeras nalgadas que yo recibí fueron por salir de mi casa cuando mi madre no estaba. Al parecer, la mucama tenía órdenes de no dejarme salir de casa porque había secuestros en la época.

Otro recuerdo que tengo es que cada mañana un señor con una pistola en la cintura me llevaba en un Fiat celeste a un parbulito en el norte de Bogotá. Yo no podía estar afuera porque había un mundo hostil alrededor. Muchos años después le pregunté a mi padre por qué solo estuvimos un año aquí y él me explicó que era porque brotaban muchas cosas aquí en Colombia.

Entonces, por temor y por el asesinato de uno de sus colegas, él pidió traslado y fuimos de nuevo a Asia, a Taiwán. Luego, mi padre siempre me decía: ‘No vuelvas a Colombia, es un país demasiado violento’. Y las primeras veces que vine, tuve que mentir”.

El título del libro dice He decidido declararme marxista, ¿lo sigue siendo?

“En el prólogo del libro explico que a los 13 años, en los años setenta, estaba viviendo en Liberia, África. Era la época de la descolonización, de las guerras de liberación nacional en África, de las guerrillas en lugares como Rodesia, Angola, Sudáfrica, peleando contra las minorías blancas y hacía un año en Estados Unidos habían matado a Martin Luther King.

Lea: La línea y la mirada, la exposición de dibujos del poeta Elkin Restrepo en Casa Tragaluz

Mi lectura del mundo en ese momento era que los que estaban dando el pecho y la cara en contra de los regímenes realmente dictatoriales y racistas, eran marxistas. Entonces en un diario que yo tenía redacto una declaración que decía que por estas razones he decidido declararme marxista.

Me olvidé de eso completamente y muchos años después, durante la pandemia, volví a encontrar el diario y me di cuenta de eso. Le conté la anécdota a uno de los editores del libro y me dijo: ‘Tienes que poner esto como titular’. Yo pensé: ‘¿Cómo lo va a tomar la gente?’, pero tuve que decir que sí, porque está bonito, ¿no?”.

Pero usted persiguió las causas marxistas y sus primeras búsquedas periodísticas fueron hablar sobre las guerrillas...

“Sí, pero he estado con guerrillas de derecha y de izquierda. Lo que explico en mi introducción es un dogma precoz que nunca llegué a ejercer como tal.

Pero sí, yo creo que sí tenía afinidad hacia la izquierda. Sin embargo, en la práctica como joven adulto ejerciendo el periodismo, yo me reservaba el juicio con muchos grupos, organizaciones e individuos. No es por nada que me haya sentado con el general Pinochet. Muchos de mis colegas no entendían por qué si había hecho la biografía del Che Guevara, me iba a sentar con él. Porque era una figura histórica y quería saber lo que pensaba, le quería dar el mismo tratamiento que les había dado a otros. Yo no voy a reciclar alguna ideología prestada, ¿entiendes?

Yo nací y llegué a la edad consciente en un mundo convulsionado y envuelto y ensangrentado por las ideologías contrapuestas. En el libro explico cómo fue un poco mi llegada a la conciencia y a una especie de intuición o instinto de evitar los dogmas. Creo que eso ha sido lo que me ha acompañado en mi carrera periodística”.

Su libro más icónico es Che Guevara: una vida revolucionaria. Hoy visto en la distancia, ¿qué le enseñó este libro sobre el periodismo?

“Yo ya era periodista cuando decidí hacer la biografía del Che Guevera. Ya había pasado 15 años o más en Centroamérica y por todo el mundo.

Había hecho varios libros antes, inclusive uno que se llama Guerrillas, para el cual pasé cuatro años conviviendo con guerrilleros por todo el mundo, incluyendo guerrilleros marxistas, islamistas, de derechas. Todo esto por un interés por el mundo insurgente, por la forma en que hombres y mujeres una y otra vez en la historia buscan crear sus propias sociedades a través del derramamiento de sangre. A partir de ahí es que salgo interesado y hago la biografía del Che Guevara como la encarnación del ser guerrillero.

Lo que siempre me ha acompañado en el periodismo son dos cosas. Uno es el interés en la organización de la violencia política como un motor de la historia, y lo otro es un esfuerzo para entender el ejercicio del poder como tal. Entre estos dos puntos que están conectados también está el hecho de entender dónde empieza la legitimación y dónde termina el derramamiento de sangre, el acto de violencia que empodera a algunos y dónde empieza el papel legitimizador de la tenencia del poder.

Un caso muy interesante es Donald Trump. Han perdonado a todos los que saquearon el Capitolio instigados por él. Este es un caso que lo tenemos de frente y es que a veces los que tienen el poder son los que deciden las cosas, mientras los otros son quienes quedan con la espina”.

Al uno leer La caída de Bagdad, el lector ve de manera muy impresionante cómo usted se mete en las calles y logra acercarse tanto a la gente, ¿qué es lo que usted hace que le permite entrar de esa manera a esas sociedades y lograr este tipo de libros?

“Yo creo que tengo una curiosidad auténtica por esas sociedades y sus motivaciones, incluyendo las que me son ajenas.

Y, por supuesto, como periodista, como norteamericano, como alguien que luce como luzco, hay que sobreponerse a la percepción de tus interlocutores, a las percepciones negativas, suspicacias, todo clase de cosas. Es algo que he hecho desde que soy chiquillo y a veces no lo he pasado bien, a veces lo he pasado bastante mal”.

¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de su carrera periodística?

“Hay un sinfín. Una vez en Gaza me tomaron preso, me secuestraron unos jihadistas, islamistas, de los que están peleando ahora. Me utilizaron como escudo humano en el techo de una mezquita frente a unos soldados israelíes y luego tuve escapar. Me querían apedrear, lapidar hasta la muerte. Pensaron que yo era judío y me llevaron hasta un sitio donde todos agarraron piedras. El que me salvó la vida fue otro que me había visto antes en otra parte de un campamento de refugiados”.

Volviendo a Latinoamérica, usted ha hecho perfiles de Hugo Chávez y de Fidel Castro, dos personajes que marcaron la historia de la región. ¿Cómo los veía usted en ese momento?

“Yo creo que Chávez representaba la revolución 2.0. Él me llegó a decir: ‘Fidel es como mi padre, mi farol’, y se dejó convencer por Fidel de que tenía que optar por el camino del socialismo. En términos de lo que ha sido el arco de la historia de la revolución en América Latina, diría que para Fidel, Chávez representaba un poco la última esperanza. Además, era un joven que le escuchaba y venía de un país muy rico en petróleo.

Lo que llegó a conocerse del socialismo del siglo XXI con Chávez, con Ortega, con Correa en Ecuador, estaba sustentado en el boom petrolero del 2003 hasta el 2013. Pasó un trillón de dólares por las arcas venezolanas y se fueron a los cuatro aires. O sea, muy poco se quedó en el país, como hemos podido ver. El hecho es que a partir de ahí, a partir de la bajada del flujo de dinero, esto empezó a debilitar un poco esa ostentación revolucionaria y con la muerte de Fidel y de Chávez, ¿dónde quedó esto?

Como mera provocación, yo diría: ‘¿Dónde está la izquierda? ¿Acaso Maduro es de izquierda? ¿Ortega lo es?’. Él parece una cosa despótica, de desterrar gente, y en Venezuela la revolución se ha quedado en nombre nada más.

Lo que sí sé es que en este continente ya nadie habla de revolución. Y el nuevo revolucionario parece ser el loco de Javier Milei. El que emociona a toda la gente, el que emociona a los chicos de los barrios. ¿Dónde están los chicos que hoy quieren subir una montaña para buscar un mundo mejor? ¿Quién utiliza ese lenguaje hoy en día? Nadie. ¿Qué es lo que hacen? Entran a los carteles, a las mafias. Quieren vivir rápido y morir jóvenes, pero quieren hacerlo con una cadena de oro y una moto.

Hace poco estuve en las barriadas de Buenos Aires y un jesuita que ha trabajado allí desde hace muchos años me estaba intentando explicar por qué, inclusive en los barrios, casi todos votaron por Milei. Me decía: ‘Cuando voy ahora a los barrios, los chicos están en internet haciendo criptomonedas y póker, y las chicas están haciendo OnlyFans’. El punto de esto es que ahora hay un individualismo exacerbado”.

Usted también tuvo la oportunidad de hacerle un perfil a Milei, que también es como una especie de caudillo, pero que está al otro lado del péndulo de Chávez y Castro...

“Tanto en las democracias como en las revoluciones de izquierda han padecido de algo y es el Estado de Derecho. En el caso de sociedades revolucionarias como Cuba, Venezuela y otras, no crearon el Estado de Derecho bajo la pretensión de que eran revolucionarias y de que no era necesario.

Entonces no crearon una infraestructura para este tipo de Estado, y se dedicaron al caudillismo y al culto de la personalidad, que es lo más primitivo que hay.

En el caso de las democracias de los últimos 40 años, ¿dónde en América Latina puedo encontrar una buena cantidad de personas que alaben la democracia de su país? ¿Por qué no? Porque en la mayoría hay una percepción de que sus elegidos se han corrompido y que les robaron, y en muchos casos es la verdad.

Las sociedades en América Latina no han tenido la oportunidad de realmente experimentar lo que es una verdadera democracia con Estado de Derecho, con seguridad pública, con educación, con medicina, con todas esas cosas que añoramos todos y que únicamente parece que las tuvieran los países escandinavos”.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter