Plantas, aves, geografía y vallenato, del tradicional. Se revuelven y caen en la misma bolsa.

No pareciera, pero a todo eso le cantan los juglares de ese ritmo patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en lista de salvaguarda urgente por la Unesco.

En las letras de 150 vallenatos clásicos se hace referencia a aves de 4o especies, 37 géneros y 23 familias. De aquellas, 37 son nativas y 3 exóticas (gallo, paloma, pavo).

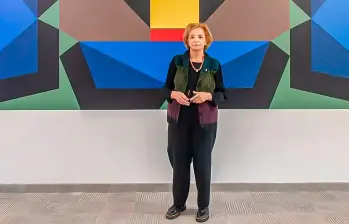

Eso es lo que ha contado Álvaro Cogollo Pacheco, un pelayero afincado en Medellín hace cuatro décadas y que pese a su nombre no es ni compositor ni músico. Es tal vez el botánico colombiano que más plantas ha descubierto. Pasan de 200, aunque no lleva el registro. “Tengo que hacerlo”, dice.

Es investigador del Jardín Botánico de Medellín.

El vallenato es su otra pasión y así nació esa locura: otra manera de ver el folclor. Podría ser folclor y ciencia.

El 27 de febrero de 2007, cuenta, presentó una charla en Plaza Mayor, en el programa Ciencia en Bicicleta del Parque Explora, sobre las plantas en el vallenato. Son más de 40. Ese día allí estaba Carlos Vives y al escuchar la referencia al Compae Chipuco se subió a cantar con él.

Una charla que recorrió las principales ciudades del país y hasta algunos escenarios internacionales y a la que llegó por esas cosas raras cuando alguien, en una reunión, lo escuchó hablando del tema.

Aves y Vallenato es su nueva obra, que acaba de mostrar en la conversación mensual de la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO). Porque el vallenato mantiene presente la naturaleza en sus versos.

Y así como por muy alto que vuele y se eleve el águila siempre regresa a su nido con precisión, a veces un mochuelo era atrapado en los Montes de María. Letras para cantarle a la enamorada.

De cuna

Cogollo Pacheco trae eso de niño. No había luz en su vereda. Lo dormían en hamaca cantándole, a veces, con vallenatos. Su papá era picolero: tenía un equipo con bocina y una pequeña planta eléctrica para amenizar reuniones. Entonces en su casa ponía a sonar las últimas canciones.

Las aves fueron un dolor de cabeza en su niñez, porque lo enviaban a cuidar los cultivos y algunas llegaban en enormes bandadas. No había tiempo de nada, así les lanzara piedras con hondas.

Esa naturaleza tan presente en el canto se ha ido perdiendo. El río en el que se bañaban y pescaban no existe hoy, tampoco la ciénaga. Tal vez por eso rescata más ese valor oculto del vallenato.

Las aves siguen sonando. Seguro habrá algunas que se le han pasado, pero dice que el gallo es el que más aparece, en 18 canciones, seguido por la paloma en 12 y el chupaflor (colibrí) en 10.

El turpial y el gavilán los mencionan en 7, a la golondrina en 6 y al sinsonte en 5.

Muchas de esas canciones son escuchadas acá, otras no tanto. Cogollo Pacheco cuenta que hace 40 años en Medellín no se conocía el vallenato, lo poco que se escuchaba no era bien apreciado. Y para escucharlo, de su casa le enviaban los casetes con lo nuevo. Fue con La Creciente, cantada por El Binomio de Oro, que entró acá, relata. Esa no tiene pájaros por ningún lado, pero sí mucha naturaleza.

Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza...

Sin embargo, hay más aves presentes en el folclor vallenato. Al cóndor y al ruiseñor los mencionan en 4 canciones a cada uno, de a 3 tienen el toche y la gaviota.

“Aún recuerdo la gaviota/ que voló un día llevándose entre sus alas/el alma mía y me hizo llorar”, cantaba Diomedes Díaz en Gaviota herida.

En muchas de esas letras se retratan situaciones que hoy no serían bien vistas. Como la historia del Mochuelo que compuso Adolfo Pacheco: “...Él perdió su libertad/ para darnos alegría/lo que pa’ su vida es mal/bien es pa’ la novia mía...”

O La Garra, de Armando Zabaleta, que relata una garra de águila que el expresidente Guillermo León Valencia, reconocido cazador, le regaló al compositor Rafael Escalona: “Escalona tiene una garra de águila/que Valencia le obsequió/en la fiesta vallenata que él hizo/en el palacio presidencial./Una de las primeras que mató/cuando estaba muy niño en Popayán”.

Fue ese contacto con la naturaleza el que lo inspiró para estudiar biología y para extraerle esos mensajes al vallenato. Cita que su profesor de español en el Inem de Montería, autoridad en folclor, dedicaba los últimos cinco minutos de la clase a hablar de este tema y por un trabajo que les puso fue a conversar con compositores como Alejo Durán en Planeta Rica y Pacho Rada y Alfredo Gutiérrez en Sincelejo. Fue lo mejor.

Cogollo Pacheco sacó ventaja del medio en el que creció. Es diferente un niño campesino a uno citadino. Son dos formas de ver lo verde, afirma, de allá hacia acá y de acá hacia allá. En el campo primero se ve el fenómeno y surge la inquietud, acá primero se plantea una hipótesis y luego se ve el fenómeno.

Por ejemplo, aves que cantan a través del vallenato.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter