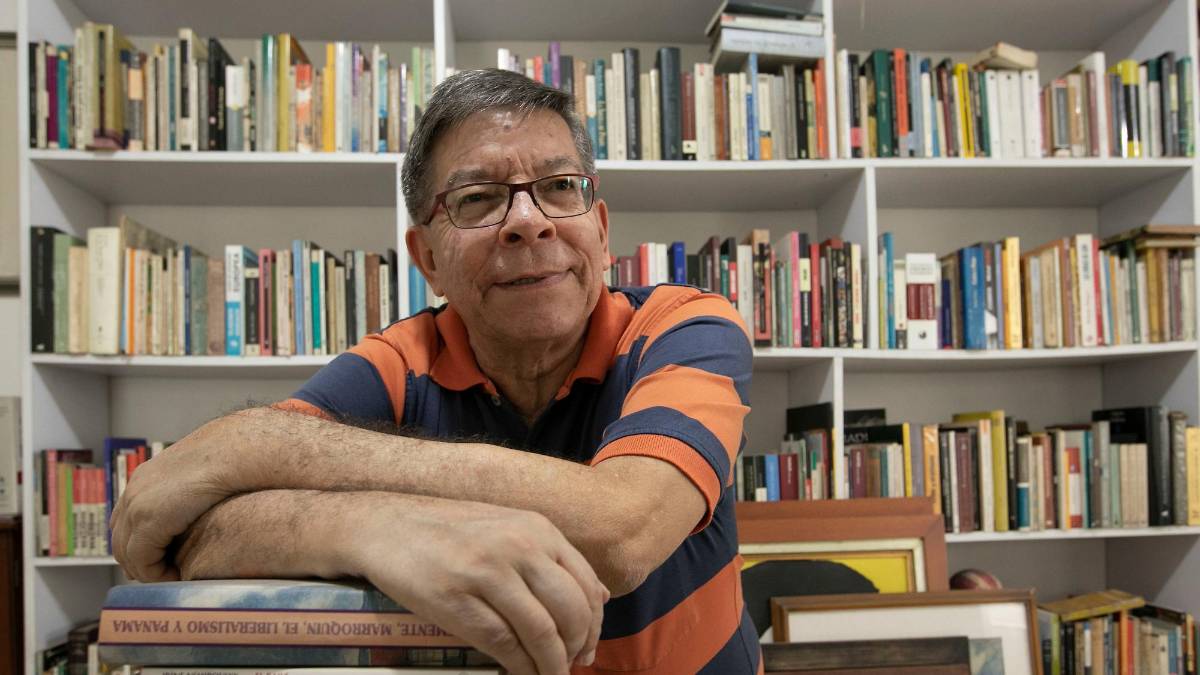

La historia —sus luces y los pasadizos de sombra— es un insumo de la ficción literaria. Tras investigar en archivos y libros las causas y consecuencias de la primera huelga masiva registrada en el país —la huelga de señoritas, en la Fábrica de Tejidos de Bello— el escritor Reinaldo Spitaletta tomó la decisión de llevar la figura de la líder obrera Betsabé Espinal al terreno de la literatura. En efecto, en Betsabé y Betsabé se cruzan los hilos de la historia con los de la imaginación. Publicada por la editorial de la UPB, se trata de la cuarta novela del autor bellanita.

¿Cómo descubrió a Betsabé Espinal y por qué decidió escribir una novela?

“Esta novela tiene raíces de carácter histórico por el personaje de Betsabé Espinal, que es una mujer de los años veinte: ella surge en medio de una situación específica en Colombia, el derecho a la huelga aprobado en 1919, en el Gobierno de Marco Fidel Suarez. La primera huelga —que tiene lugar en 1920— estalla en Bello, que fue el primer lugar en el que se estableció el modelo empresarial antioqueño. Ahí nace la industria textilera del Valle de Aburrá. El personaje es histórico, pero en el libro hay otra Betsabé, la tía del narrador, que tiene una serie de condiciones extraordinarias porque es una adivina, una suerte de pitonisa popular. Y va a ser en la novela un contrapunto de Betsabé Espinal.

Esta novela combina la historia con la literatura. Es un libro de metaficción porque creé un narrador que parece ser el autor pero no lo es. El narrador es un estudiante universitario en los setenta que va a hacer una tesis de grado sobre Betsabé Espinal y las cuatrocientas señoritas que estuvieron en esa huelga

Me pareció que Betsabé necesitaba ser narrada desde la perspectiva de la literatura, de la ficción. Tenía esos elementos históricos, pero también de carácter literario. Además, había que novelar la década de los setenta, que ha sido poco novelada aquí. En particular el momento del paro cívico del 77 contra López Michelsen”.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter