Alexánder Obregón Rentería, la historia de un falso positivo judicial

La voz del loco

Alexánder Obregón Rentería es un profesor de 52 años que por una venganza terminó en la cárcel, de donde logró salir por sus propios medios después de demostrar su inocencia. La prisión le dejó un rastro de locura y una búsqueda incesante de justicia.

Alexánder está loco. Loco pero cuerdo. Alexánder siempre tiene los ojos puestos sobre quien habla con una furia palpitante. Hace cinco años que lo conozco y desde entonces me ha atravesado esa mirada temible, como si él fuera un ave de presa y yo una tórtola herida. A veces echa la cabeza para atrás y pone los ojos en blanco como si estuviera drogado o a punto de desmayarse y entonces ahí aparecen los ojos del lunático. Siempre está vestido muy desprolijo pero limpio, con pantalones holgados y camisas rotas que le caen frescas sobre una panza rotunda. Y habla muy duro, su voz pasa por encima de cualquier sonido como un camión y se refiere a sus enemigos con palabras y expresiones rimbombantes: estólidos, rémoras infectas, coprófagos, alambriqueros, saltapatraces, sodomitas. Sus enemigos hablan de él como de negro hijo de puta, loco, bochinchero. Sus enemigos no son poca cosa: criminales, fiscales, policías.

Nació el 11 de octubre de 1969 en el barrio Antioquia, de Medellín, por entonces una invasión a la que habían ido a parar prostitutas y borrachos, asesinos y traficantes de cigarrillos. Florana Rentería —la madre— fue amiga, porque vivía en la misma cuadra, de Griselda Blanco, la mujer que convirtió el tráfico de marihuana y cocaína en un negocio internacional y quien adiestró a Pablo Escobar en los oficios del narco; Flor se hizo famosa porque cocinaba pescados suculentos y caldos de carnes como nadie más. Álex, que no era un niño muy bello, consiguió varias novias por cuenta de esa gracia; su madre le decía: “Traiga a esas niñas, que aquí las enamora”. Siempre pasaba. Del padre, que se llamaba Darío Obregón, no hay muchos recuerdos: trabajaba, bebía y algunos jefes le pagaron trabajos con libros, libros que Álex terminó leyendo como un poseído.

“¿Venganza, Daniel? Lo que yo quiero es una mínima retribución”. — Dice Alex

Flor —como la recuerda Álex— era una mujer dura que no permitía que nadie se la montara, que nadie viniera a mostrarle los dientes y menos por ser negra. Conminaba a todos sus hijos —Darío, Brody, Martín, Geovany, Alexánder— a que no permitieran el más mínimo chiste sobre su piel, sobre su pobreza, sobre sus restos. En pandilla se defendían como perros de monte y la madre a veces encabezaba la pelea: con un machete en la mano repartía planazos. Aún entre risas, y sin nada de estupor, Álex recuerda la vez que fraguó con su madre la venganza a un niño que en la escuela se comía el desayuno de sus compañeros; entre los dos hicieron un sánduche de mierda que comió con engaños en el recreo, nunca más intentó robarse las loncheras de nadie. Pero Flor también obligaba a sus hijos a leer, leían a Cervantes, a García Márquez, a Borges, a Proust, así que de ahí viene la lengua filosa de todos los hijos, a quienes se recuerda por una inteligencia desbordada. Así como Álex es un palabrero mayor, que insulta con solo retórica, que enreda a sus enemigos con palabras que parecen sacadas del Siglo de Oro Español; su madre hacía lo propio: echaba maldiciones enrevesadas, injuriaba a su antojo, era toda una bruja. Cuarenta años después de esa infancia de libros y rabias, de maldiciones y peleas, a Álex lo recorre aún la veta de la venganza como un deseo de la carne. Pero Álex no quiere la venganza de la sangre. Cuando le preguntan responde: “¿Venganza, Daniel? Lo que yo quiero es una mínima retribución”.

“Cómo le parece que cuando me capturaron me dijeron: ‘lo cogimos en fragancia’, dizque en fragancia, le dije a ese tipo que era un ignorante, un burro”. — Dice Alex

La necesidad de venganza lo ha vuelto loco. En cinco años perdió casa, mujer, familia. Dice: “Estos asquerosos me quitaron hasta los deleites en el sur del ombligo”. Cuando ve una mujer rotunda pasar por la calle: “Yo tengo un gran poder, pero no lo puedo ejercer. A mí me gustan las mujeres que me asfixien, que me ahoguen”. No solo ha perdido el sexo, perdió el empleo y los amigos. Ahora su voz siempre es violenta y llena de rabia, le sube por el túnel de la garganta como un ventarrón por un cañón. Tiene la voz del loco, por eso en la Fiscalía de Medellín los desprecian, porque se lanza contra ellos con su lenguaje farragoso y duro, los de seguridad no ven en él la verdad, ven el rastro de la demencia. “Yo estoy loco, Daniel, pero no he llegado a confundir el caviar con la mierda”.

El ángulo de la locura tiene fecha: 20 de febrero de 2015. Después de pasar una noche en los juzgados de Medellín a Álex se le ordenó ir a la cárcel mientras corría un juicio en su contra por extorsión. En la tanqueta en la que iba con otros nueve hombres, todos con hasta treinta testigos en su contra por amenazas, extorsión, hurtos, porte de armas y asesinatos, lo señalaban: “¿Y este quién es? ¿Y este parcero qué hace aquí?”. Álex solo tenía un testigo en su contra, un vecino al que había increpado para que pagara un dinero, pero este vecino que se llama Jairo Pérez Luna planeó en su contra una argucia para no pagar. Álex fue perseguido por policías durante meses: le decían negro hijueputa, negro malparido, basura negra; cuando bebía cerveza en una esquina del barrio, le pedían —solo a él— los documentos; lo requisaban, lo jodían, y él que había sido criado por Flor para no dejarse tocar los testículos por nadie, los careaba, les hacía ver su ignorancia de la ley y la palabra. “Cómo le parece que cuando me capturaron me dijeron: ‘lo cogimos en fragancia’, dizque en fragancia, le dije a ese tipo que era un ignorante, un burro”. Todos sabían en la tanqueta que al negro, al profe, lo habían enredado.

Era un profesor a sueldo; había estudiado Historia en la Universidad de Antioquia pero nunca se graduó porque odiaba los computadores, lo que le impidió escribir la tesis; había pasado por la carrera de Periodismo, pero tampoco quiso terminar. Concluyo: entraba a la universidad para alardear de sus conocimientos, para demostrar que era capaz de ganar discusiones con los profesores y compañeros, y luego abandonar. Ha sido un malabarista de la necesidad: dio clases en colegios y en los últimos años de oficio tuvo en los bolsillos unos cuantos vagos que no aprendían ni con cincel. Pero ahora no puede dar clases, nadie emplea como profesor a un exconvicto, aunque haya estado en la cárcel sin condena. Este hombre vive de la misericordia. Es un menesteroso.

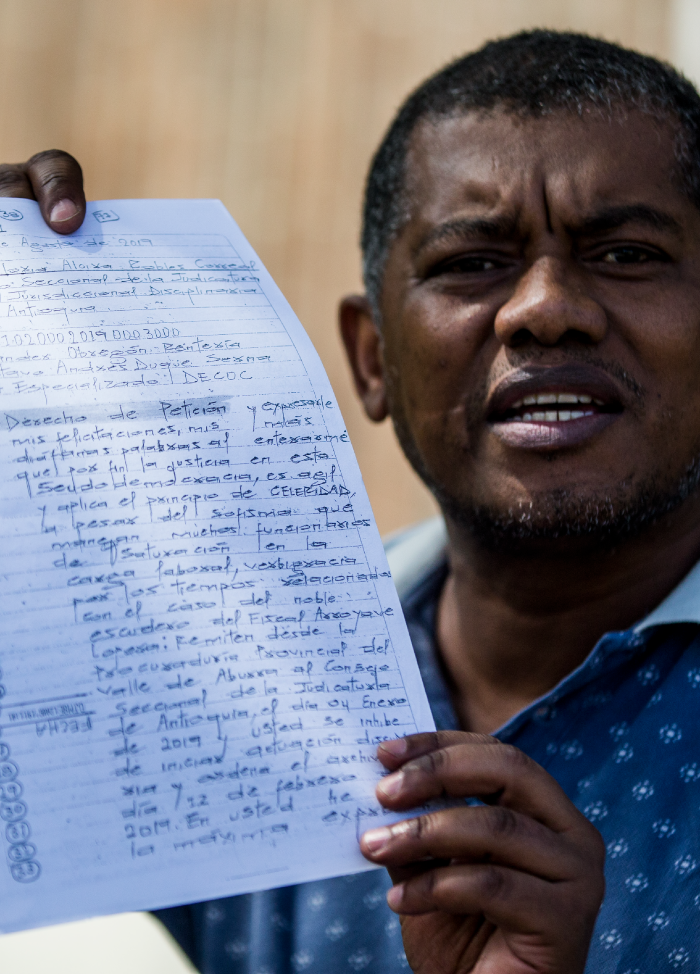

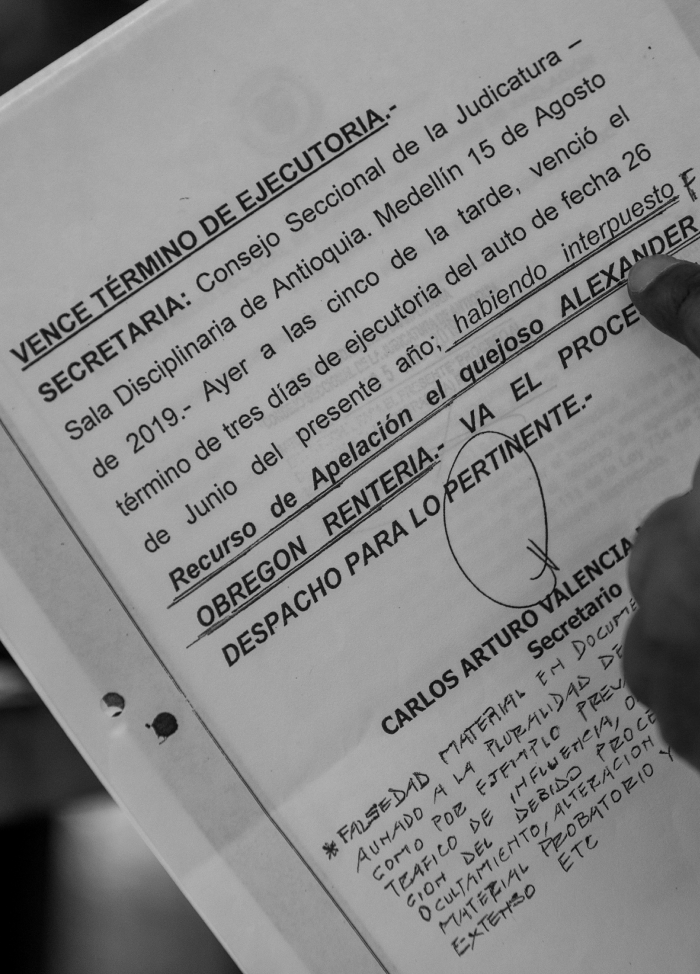

Tengo una historia particular con este menesteroso. Con ese hombre de manos frías y temblores; que vive de arrimado en una casa donde dos mujeres le han dado posada, y esas mujeres le tienen miedo a su historia. Él, como no les puede pagar por la habitación, cocina para ellas, cocina con la misma sazón que le enseñó su madre Flor; a una de ellas le ayuda con las tareas de la universidad, le enseña a escribir con claridad. Detrás de la cocina, en la habitación del servicio, Álex tiene cajas amontonadas en las que guarda tutelas, demandas, investigaciones de la Fiscalía, derechos de petición, todos esos papeles forman lo que parece el cuarto de arrumes de un juzgado. Tiene ahí decenas de cuadernos en los que ha escrito a mano solicitudes a la justicia. Todas piden lo mismo: que se reconozca su inocencia y que una serie de fiscales, investigadores judiciales, defensores del pueblo sean por lo menos destituidos.

“Por esto me pueden matar, pero que me maten, yo no tengo miedo”. — Dice Alex

El viernes 19 de enero de 2017 recibí una llamada de este hombre: “Mi nombre es Alexánder Obregón y por un garlito que me tendieron terminé en la cárcel injustamente”. Dijo más, pero habló como los locos, que narran sin un principio: cuentan desde la mitad como si el interlocutor supiera el contexto. Entre todo estaban estas palabras: 2015, la captura de una banda en el barrio Robledo El Diamante de Medellín, casi un año en prisión, inocencia. Le dije que nos viéramos. Dos días después apareció en la oficina donde trabajaba. Llevaba en un morral tres carpetas con documentos sobre su proceso judicial. Su cara: ojos saltones, pelo al rape —que vi después de que se quitara un gorro azul índigo—, una cicatriz oblicua en la mejilla derecha, los labios carnosos, la nariz chata. Aunque estaba acalorado, cuando nos dimos la mano y noté que sudaba frío —durante cinco años tendría las manos de un muerto—. Dijo: “Por esto me pueden matar, pero que me maten, yo no tengo miedo”. Es excesivo, pero recordé dos cosas; lo primero fue el cuento La forma de la espada, donde Borges dice del personaje: “Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa”; lo segundo fue la novela Prisión perpetua, de Ricardo Piglia: “Los convictos son filósofos naturales. Saben que no existe otra verdad que la existencia siniestra de una conspiración. Captan en la apariencia engañosa de la realidad las redes microscópicas que permiten reconstruir su esencia oculta”.

—¿Quiere tomar agua?—Yo le agradecería algo de comer, porque caminé más de cien cuadras para cumplir esta cita. He estado en varios medios de comunicación, estuve en ese canal Cosmovisión, pero nadie me oye. Excúseme si soy muy conchudo, ah. Mientras esperábamos un café y unas galletas de paquete le dije que me contara cuál era su historia. Pero yo ya había decidido no creerle nada. Las palabras enrevesadas, la cortesía fingida, todo me hacía creer que era un loco. Es un dilema del periodista siempre, desde antes decide qué creer o no, aunque eso cambia con el tiempo y después de cinco años sé que Alexánder dijo la verdad.

—Mi nombre es Alexánder Obregón Rentería. Fui víctima de un falso positivo policial-judicial. Todo empezó en el año 2015 y hasta el 23 de enero del año 2016, cuando salí absuelto y recuperé mi libertad. Fui víctima de un falso positivo policial judicial, lo repito, en cabeza del fiscal especializado para la época fiscal 38 especializado, Víctor Emilio Arroyave Lopera, aunado a la presencia de su fiscal de apoyo, César Augusto Sarmiento Niebles, la auxiliar de fiscalía Diona Pulgarín Álvarez. Yo no soy abogado, pero sé leer.

“Daniel, yo salí solo de la cárcel”. — Dice Alex

Dijo todo mientras de la mochila sacaba un Código Penal. Me lo acercó, como si fuera un vendedor —“Daniel, yo salí solo de la cárcel”—. Me tocó levemente y las manos estaban totalmente frías; miraba como un poseído, como una víctima de su propio cuerpo, parecía un enfermo terminal de cáncer que ya ha perdido la razón. Se pasaba con las palmas abiertas por la parte posterior de la cabeza —“Yo no puedo creer que esté contando esta historia por fin”—. Me llamaron sus palabras: calculadas, confusas, serviles, melifluas, alambicadas, sardónicas, maledicentes, rencorosas, libidinosas, como si se tratara de Raúl Gómez Jattin, un poeta de lo oscuro.

Contó su historia. La contó como una bala, como una espada afilada, con lengua furiosa y hábil, como un brujo que se para en una roca y dice su evangelio inverso. Lo dijo como un predicador que solo está interesado en la revelación que recibe en la cabeza. Habló como quien porta designio, profecía, naturaleza; ciego que abre los ojos, volcán de muchos fuegos, catástrofe, temblor, fin.

***

Fui docente hasta el 20 de febrero del año 2015, pero voy a retroceder esto un año antes. El 20 de febrero del año 2014 yo me encontraba en las horas de la tarde sentado en un lugar donde siempre llegaba a departir con unos amigos en el barrio Robledo El Diamante, exactamente en el cruce de la calle 80 #86 03. En ese entonces funcionaba ahí un expendio de carnes de razón social Carnes Diego. Estábamos ahí departiendo con varias personas, alrededor de seis personas, incluyendo a la actual mamá del niño mío. Ahí llegaron dos policías de nombre John Henry Suárez Velandia y Andrés Hernando Riascos Gómez, pertenecientes al cuadrante 37 15 63, del barrio López de Mesa, adscritos a la Estación de Policía Castilla. Estos señores me dijeron que los acompañara al CAI para arreglar un problema de un dinero que supuestamente me debía el señor Jairo Pérez Luna y les contesté: “Él a mí no me debe nada, pero le debe a un amigo mío, al que timó con la venta de una libreta militar”.

¿Que quién es Jairo Pérez Luna? Ya le digo, voy para allá. Jairo Pérez Luna es el arquitecto diabólico de todo este entramado en donde hay, hasta el momento, 73 funcionarios públicos involucrados. ¿Quién es Jairo Pérez Luna? Jairo Pérez Luna es un timador de poca monta, suplantador de militares. Él tiene unos hijos que sí son militares, se llaman John Wilson Guisao Corrales y Juan Camilo Guisao Corrales. Tiene una cuenta en redes sociales con la que vende libretas militares; los hijos le prestan un uniforme y un arma para que se presente uniformado en las plataformas sociales, especialmente en esta que inventó este señor de Zurckerberg; lo ve usted ahí con ese uniforme, portando un fusil, y le cree todo. Se trata de la pantalla perfecta para que este señor pueda timar a las personas con trámites de libretas militares, salvoconductos de armas de fuego; incluso vende municiones y armas.

Resulta que un día encontré en mi barrio a Juan Felipe Botero Galvis, era un hombre que yo conocía hace muchos años. Me preguntó dónde vivía Jairo Pérez Luna, desde donde estábamos son tres casas en línea diagonal. Yo le dije: “Juan, te timó” y él me dijo que qué era eso y yo le dije: “Lo tumbó, lo engañó, ese viejo es muy ladrón”. Le señalé la casa, él fue a tocar y el señor no salió. Bueno, Juan me comisionó y me dijo: “Vos que estás en el barrio, por qué no le hacés un recorderis a ese señor a ver si me paga” y yo le hice tres recorderis. El tercer recorderis fue tres días antes de que llegaran los policías al lugar donde yo departía con los amigos; ese día ese señor me esgrimió una pistola, me amenazó que me iba a matar y que no iba a pagar absolutamente nada. Esgrimió el arma desde un tercer piso, donde vive este señor; en el primer piso estaban los dos hijos de él y estaban armados, los muchachos ese día no dijeron absolutamente nada. Entonces después de ese alegato con este señor, a los dos o tres días aparecieron los policías que le menciono, John Henry Suárez Velandia y Andrés Hernando Riascos Gómez, en esa época pertenecientes al cuadrante 37 15 63. Ellos llegaron de forma muy educada, “don Alexander, profe, usted por qué no baja con nosotros al CAI para que arregle el problema que tiene con don Jairo. Yo me negué, fui bastante radical y les dije “yo por allá no voy a ir, pero las personas que estaban ahí me convencieron”. Bajé al CAI. Al bajar al CAI, el obtuso policía me dijo que quedaba capturado en “fragancia por extorsión”. “Fragancia”, él me dijo fragancia. Entonces yo me le reí en la cara y le dije “vea, como yo sé que usted no sabe el significado de la palabra que le voy a traer a colación, usted es muy obtuso, o sea bruto, no se dice fragancia, el término es flagrancia”. Bueno, lo que sea, ahí me va a disculpar pero voy a utilizar palabras bastante soeces de grueso calibre pero fue lo que me tocó vivir y lo que he vivido. Me dijo “ah, no te preocupés negro hijueputa que de todos modos vas pa Bellavista”, y yo le dije “no creo, mañana a esta hora ya estaré afuera”.

***

Durante cinco años estuve postergando esta historia. Primero me justifico: siempre que me veía con Álex él tenía una nueva arista que le crecía a la historia como un hijo enfermo al tronco de un árbol. Una nueva demanda, un derecho de petición, el descubrimiento de un policía que le negó un recurso legal en una oficina mugrosa del centro de Medellín. Pero un día en los pasillos del Palacio de Justicia de Medellín alguien me habló de Alexánder, dijo: “Ese loco tiene razón, a ese loco lo pisotearon como a un muerto y ahora tiene a un fiscal cogido, arrinconado”. Se refería al fiscal Víctor Emilio Arroyave Lopera.