Las voces nunca mueren, siempre se recuerdan resonando con potencia en el corazón. Y curiosamente mientras escribo esto, detrás de una ventana de hotel, en una ciudad desconocida para mi, suena a lo lejos la voz de la mujer que nos recuerda que el amor es como la soledad y duele más que la muerte: Helenita Vargas.

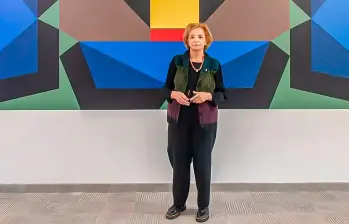

La artista es el reflejo irrefutable del amor, del amor doloroso, de la música que se convierte en catarsis, pero también en puñalada profunda. La conocemos como la ronca de oro, pero ella, fácilmente, podría ser la voz valiente de Colombia.

La historia de Sofía Helena Vargas Marulanda empieza desde que el bandoneón y las voces repletas de melancolía resonaban en su diminuto cuerpo dentro del vientre de su madre, de Susana, una mujer de tangos y bohemia. Por otra parte, Eliécer Vargas, su padre, fue el motor decidido por la música y quien con cariño la inscribió en el conservatorio de Cali. Al parecer la niña Sofía Helena no quería eso, los profesores llamaban a sus padres para decirles que no perdieran su dinero, que ella no iba a encajar en el mundo disciplinado de la música. La razón era simple, no quería que le enseñaran, no quería leer partituras, no quería que le dijeran qué cantar, qué escuchar, qué sentir.

Por eso salió del conservatorio y de inmediato la rebelde niña aprendió a cantar, a tocar guitarra y piano a oído, sin símbolos, ni matemáticas, ni teorías que le reprimieran explorar con libertad los instrumentos. Las canciones que escuchaba en la calle y en la casa, se convirtieron en las primeras referencias para ejecutar.

Luego de años de estar cantando, tuvo un encuentro coincidencial con el artista mexicano Agustín Lara, ella solo tenía 16 años, y ese encuentro mágico y sonoro, selló su definitivo amor por el sonido de bronces, vibratos, melancolía y licor. Las rancheras y el bolero fueron dos razones poderosas para decidir nunca más bajar de un escenario.

La inspiración fértil de su vida fueron los amores, su matrimonio a escondidas, su corazón agrietado y a veces también muy feliz, pero el licor como compañía, las parrandas, las lágrimas en las tarimas, los aplausos eternos y sinceros, los vestidos elegantes y la voz ronca, convirtieron a Helenita en un referente aguerrido de la música como forma de oxígeno, de vida, de muerte y memoria.

Elegancia, rabia, presencia, seguridad, realidad, piel, corazón, muchos ingredientes hay dentro de las canciones de Helenita, muchas historias dentro de su vida dolorosa y afamada, muchos corazones rotos y copas rotas por reconstruir.

Recuerdo como mi abuela, la musical Josefina, en la cocina, cantaba a pulmón herido, con brazos y corazón extendidos la emblemática canción Señor: “Usted es un mal hombre, sin nombre señor...” Siempre existió esta historia, esta escena repetida, la imagen de ella cantando con pasión y melancolía. Todos en la familia la recordaban dedicándole a mi abuelo este manifiesto del feminismo, la rabia y el desamor. Pero también todos sabían, que lo hacía por el gran amor que le tuvo al hombre que cambió su existencia y a la ronca que más que amiga, era la idea de mujer a quien seguir.

Su música se convirtió en compañía para recoger del suelo soledades y desamores sin consuelo.

Y ¿por qué hablar de Helenita Vargas en esta oportunidad? Porque cada cierto tiempo, cuando el olvido parece que hace de las suyas, es bueno recordar que estamos hechos, de música, tripas, sudor y corazón.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter