Sentado en una banca sobre la acera, recostado contra un poste de luz a la salida del inquilinato La Perla, Jorge Alberto Restrepo, conocido como “El Gallero”, escribió durante muchos años, en pedazos de cartón de empaques de cigarrillos, lo que veía pasar en la calle Barbacoas.

Quiso plasmar la cotidianidad de esta calle, ubicada en el Centro de Medellín, en las “postrimerías” de la Catedral Metropolitana, en lo que según la Iglesia Católica son las cuatro últimas etapas por las que ha de pasar un ser humano: muerte, juicio, infierno o gloria.

Una calle que más que todo ha sido un destino, una condena, una salvación. Barbacoas, la calle de las locas, que sigue el curso sinuoso de la quebrada La Loca –desviada, canalizada y cubierta por el asfalto desde 1944–; la que en uno de sus tramos que da la avenida Oriental tiene forma de calzoncillo, y que en el otro extremo, cruzando Palacé, se convierte en una diagonal estrecha llena de jolgorio y vida popular; también podría ser el desagüe atormentado de muchas almas que buscan redención.

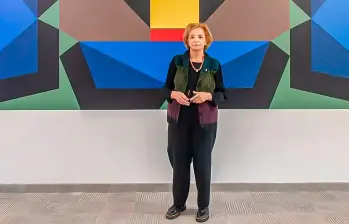

Barbacoas se mueve “entre lo sagrado y lo profano”, dice Teresita Rivera Ceballos, gestora cultural y directora de la Corporación Ítaca, que se metió en sus entrañas para convocar a un fresco colectivo y comunitario, con el fin de plasmar las memorias espesas y coloridas de los habitantes de la cuadra.

Entonando una calle

Ya entrada la primera década del nuevo milenio, el Gallero tenía el esbozo de las escenas del sector:

Parche, pola, candela, bocanada profunda. Motor, moto, parca, tombos. Requisa, papeles, ellos nos miran, nosotros a ellos. Ritual callejero. San Alejo lejos. Se van. Se fueron. Candela, pola, bareto. Ahora sí... trabémonos con calma.

Adentro de La Perla, un inquilinato y refugio de adictos al bazuco, al perico, al sacol, corazón del antiguo Bronx de Medellín, un pintor desconocido y bien vestido pintaba las paredes del inquilinato con escenas de lo que veía pasar en Barbacoas: travestis y transexuales en la intimidad de sus habitaciones, atendiendo deseos clandestinos; malandrines embambados y malencarados, distribuyendo sus mercancías y sus calambres; carretilleros, chaceros y venteros ambulantes, que vivían en la cuadra y chupaban pavimento de sol a sol.

Nadie sabía quién era el pinto ni por qué se metía al peor antro de la ciudad a plasmar sus dibujos sin justificación. Le decían Peter y se acostumbraron a su oficio extraño, como lo habían hecho con todos los demás.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter