El 2 de noviembre de 2025, el acto oficial de la celebración de los 350 años de Medellín se realizó en el parque de Berrío. Empezó a las 10 de la mañana de un domingo soleado. Una gran estructura de andamios de aluminio protegía el escenario ubicado sobre el piso marmóreo de la terraza del Banco de la República, mismo que se proyectaba sobre la calle Colombia, cerrada al tráfico vehicular. En lo que podría ser el dintel de la estructura una frase: “Gracias Medellín por creer en tu gente, la que hace que todo sea posible”. A los lados de la estructura efímera otras frases: “Orgullosos de ti” y “¡Felices 350 años!”, a las que se sumaban la reiteración de la ilustración gráfica oficial, una imagen que imitaba una estampilla con el Escudo de Armas otorgado por Carlos II en 1678 a la entonces Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín.

No era gratuita la realización del evento allí, reafirmaba el simbolismo de ser el lugar de la plaza fundacional, en la que antes de ser delimitada por el Alarife Agustín Patiño en 1676, año siguiente de la fecha oficial del acto de erección de la Villa, ya estaba ubicada la capilla a la advocación de la Virgen de la Candelaria.

Pese a toda la parafernalia y a la frase en el dintel de la estructura de aluminio, acerca de esa gente que supuestamente todo lo hacía posible y de la que Medellín —como si fuera un ente pensante—, estaba agradecida, esta quedó por fuera del espacio por unas vallas perimetrales que protegían a los invitados que se sentaron en sillas plásticas blancas. La de la frase era la gente abstracta, no la real. Adentro, la elegante clase dirigente; afuera, el pueblo raso. Muchos de los invitados llegaron presurosos para la ocasión al centro de la ciudad, que hace mucho tiempo abandonaron a su suerte; mientras que los otros, vieron interrumpida su cotidianidad dominical por algo tal vez ajeno a sus intereses.

El lunes 3 de noviembre, ya sin andamios, sin sillas, sin funcionarios, el parque volvería a la cotidianidad que preside la mudez broncínea del monumento de Pedro Justo Berrío: a la del intenso tráfico vehicular y al paso cronometrado de los vagones del metro, a la de la contaminación auditiva y ambiental, a la de los vendedores ambulantes y estacionarios apropiados del espacio público, mientras transeúntes presurosos siguen sus rutinas sin detenerse a mirar, ni los monumentos, ni los edificios, ni los lugares emblemáticos. Un centro que, pese a su energía desbordante, ha ido en declive, perdió lustre, brillo y valor para ciertos sectores sociales que salieron huyeron a otros barrios o fuera de la ciudad. Tanto que el propio Banco de la República también quiere salir de allí, para sumarse a tantos abandonos y pérdidas materiales significativas.

Las distintas políticas públicas han sido renuentes en aceptar el valor como centro histórico integral, solo se actúa por acciones puntuales y remediales. Cada renuncia es la entrega a lo que en buena medida viene siendo desde hace tiempo, un gran centro comercial a cielo abierto. Cada edificio emblemático, de valor arquitectónico e histórico, que entra al mercado inmobiliario pierde su significación, es desmantelado, pauperizado en sus valores estéticos e históricos, pero valorado en términos mercantiles por sus metros cuadrados.

El simbolismo del evento del 2 de noviembre quedó en algo pasajero e inocuo. Una instrumentalización política de la historia, sin ningún aporte significativo para redefinir y reorientar lo que debería ser el centro de una ciudad. Cuando el alcalde pronunció las palabras: “Hoy, cuando celebramos estos 350 años, llega el momento de mostrar la nueva cara de Medellín. La cara que nos soñamos para los próximos años”, esta no incluía a la principal cara de la ciudad. Ni un solo anuncio, ni una sola obra, ni un atisbo de una política pública en torno a ese centro desde el que hablaba. Su visión de futuro no era compatible con el lugar que recoge todos los tiempos de su historia urbana. La cara del centro seguiría desfigurada, a veces maquillada, pero nada más. Nada nuevo, seguía la senda de otras administraciones que daban la espalda al centro y orientaban el futuro en otros ámbitos urbanos, donde las ensoñaciones son posibles. Nuevamente en Medellín, el futuro riñe con la historia. La nueva cara de Medellín, no pasa por su centro gravitacional.

El amor a la historia para nuestros dirigentes pareciera incompatible con obras valiosas, con materializaciones que apuntalen su valor e importancia para los habitantes. Si acaso, como museo o para los tours turísticos de moda; pero, en general, la historia entendida y asumida como frases relamidas, anécdotas del pasado, una carga nostálgica, fotos viejas, una cronología de supuestas grandezas, por tanto, sin mayor valor y ninguna trascendencia. De ahí el tratamiento que se le da como un evento, donde la tarima prima ya para el discurso o para el concierto. La historia-espectáculo, banalizada e inocua.

Con el nombre de “Bajo el mismo cielo en el mismo valle” la administración distrital juntó un programa para el segundo semestre de 2025, en el que se incluyeron eventos, charlas, serenatas, recorridos, actividades y acciones de diferentes actores e instituciones, pero cuyos efectos se quedaron circunscritos a ciertos espacios gestionados por esas instituciones a cargo -Biblioteca Pública Piloto, Archivo Histórico de Medellín, ITM, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, entre otras-, con sus públicos habituales y sin permear la reconfiguración de una narrativa histórica general que sigue difundiendo anclada a los convencionalismos. Más allá de cumplir con lo institucional, en algunos de ellos hubo un genuino interés en poner a andar procesos y construir nuevas narrativas desde las comunidades negras, LGBTI, de los barrios populares, pero los libros o no han sido divulgados o quedaron encerrados en los mismos círculos.

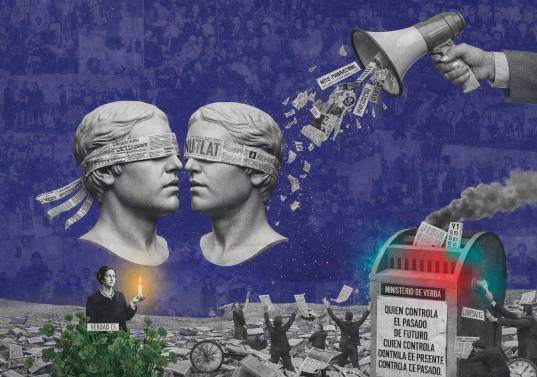

Por lo tanto, no fue únicamente la inacción sobre la espacialidad urbana del centro para reinstalar el valor simbólico que debería tener, sino que la posibilidad de la resignificación de la narrativa histórica, la construcción de nuevos relatos, también se diluyó. Pese a valiosos intentos parciales y a ciertos reclamos por darle otros sentidos que respondieran al presente social y urbano, de manera terca presenciamos el anquilosamiento histórico, a la reiteración de los tópicos y mitos, a las narrativas interesadas que, pese a su anacronismos, se mantienen vigentes, ahora multiplicados por las redes sociales, con lo cual, retomando al historiador haitiano Michel-Rolph Trouillot, seguimos siendo “rehenes complacientes” de un pasado que nos han creado, que recreamos y en el que muchos siguen creyendo.

Asistimos de nuevo a la simplificación histórica. A la recreación gráfica de cronologías heroicas descontextualizadas, con evidentes vacíos y errores no solo temporales sino interpretativos. Se reeditó la vieja, gastada y resuelta discusión, sobre la supuesta “fundación” de Medellín en San Lorenzo de Aburrá en 1616, lo que implicó que, incluso, se hiciera tablado festivo nocturno en el parque del Poblado, para complacer a todos. Se mantuvo en la celebración la idea reduccionista de un Medellín contemporáneo y no de la geografía completa de la primigenia Villa, cuya jurisdicción abarcaba todo el valle del Aburrá, por lo que incluía todos los actuales centros urbanos que forman el Área Metropolitana. Un anquilosado anacronismo de grandezas eugenésicas, vueltas a plantear como si desde el origen este valle no hubiera sido habitado por la diversidad étnica y cultural, como lo expresó el historiador Roberto Luis Jaramillo en la “Autobiografía de la Villa”, publicada en Universo Centro hace varios años, “Pasaban de cien las familias de blancos, y había casi trescientas de todas las castas; en el cómputo alcancé a ver desde caras pálidas y amarillentas hasta las más oscuras: el Aburrá contenía gentes de todos los colores”. En fin, leímos, escuchamos y vimos, una retahíla de relamidas, edulcoradas y superlativas frases de grandezas, pujanzas, resiliencias...pero silenciando gran parte de las complejidades, vistas como asuntos del pasado y no como causalidades de las problemáticas del presente, sin lo cual es difícil que se pueden superar. Por más que la distopía histórica sea parte del imaginario y se vuelva a expresar en relatos como el de un video oficial que sentencia: “he sido noticia en el mundo, pero no por lo que fui sino por lo que soy capaz de hacer”. Una absoluta incapacidad de asumir la historia como lo que realmente es.

En la celebración bicentenaria de 1875 se construyó la denominada “Urna del tiempo”, para ser abierta en el tricentenario de la ciudad, en la que se incluyeron retratos de personajes de la época, fotografías del paisaje urbano y la arquitectura, un plano topográfico de la ciudad, banderas e insignias de los gremios que participaron en el desfile cívico, el cartel de la celebración, ejemplares de libros, folletos y prensa, entre otros elementos. Este rápido inventario da cuenta de la manera de concebir la historia y la memoria del momento, con sus soportes y maneras convencionales, jerarquías sociales y rituales urbanos de aquellos años. Haciendo un ejercicio de imaginar cuál sería la lectura sobre nuestro presente, si se recogieran los vestigios celebratorios en otra “urna del tiempo”, en este caso a partir de los soportes digitales que circularon en redes, aquello que el ensayista Eduardo Subirats denominó “eventos electrónicos de la memoria”, darían cuenta de una memoria débil que apenas sobreviviría en el tiempo, en tanto este tipo de memoria, en términos del mismo autor, ha “adquirido la accesibilidad inmediata de una comodidad superflua, trivial y descartable”.