Estas palabras se inscriben en la idolatría al fantasma del escritor francés Marcel Proust, un siglo después de su muerte, el 18 de noviembre de 1922, en París, a los 51 años. Y son un homenaje a la prosa de A la recherche du temps perdue (En busca del tiempo perdido) y a sus lectores, especialmente a los silenciosos solitarios que honran sus vidas tratando de descifrar y gozar los sentidos y los sabores de sus frases, a lo largo de ese enigma de 3.500 páginas trasparentes que dicen el ser en el oleaje del tiempo y dibujan el espíritu de Francia, vivo en las profundidades del instante. Desde el fondo del enigma sonríe el fantasma y mira a sus idólatras.

Hacia mediados de 1.983, la novela La muerte de Álec, del poeta Darío Jaramillo, fue finalista del Concurso de Novela Colombiana Plaza & Janés. La ganadora fue Pero sigo siendo el rey, de David Sánchez Juliao, alumno del colegio de los jesuitas de Medellín en los años 60, como Darío Jaramillo.

Sánchez Juliao era un costeño de Lorica, de bluyín Lee y gafas de marco de carey, que patinaba en reversa por los corredores embaldosados a lo largo de las canchas de basquetbol, como si fuera hacia adelante. Después apareció en su cara (solamente en su cara) un cierto parecido con García Márquez.

La muerte de Álec empieza así: “La vida no tiene argumento”. Y termina: “... viste que yacía el cuerpo de un pájaro muerto.” Antes de la versión final, la frase era “... viste que yacía el cadáver de un pájaro muerto.” La tautología aterrorizó a Darío, que decidió compartir conmigo la última revisión de la novela.

Yo vivía solo en una montaña de El Retiro, leía literatura y criaba caballos de paso fino colombiano, que montaba por los caminos sin carros ni gente desde Los Salados hasta El Tablazo, en un mundo que recuerdo y ya no es imaginable.

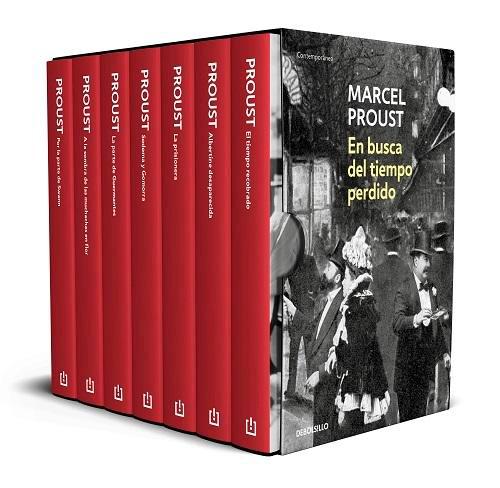

Allá llegó Darío en el escarabajo un sábado a mediodía. En la mesita del comedor, que yo utilizaba para dejar de momento cosas que no sabía dónde ubicar, Darío vio los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, con traducción de Pedro Salinas, José María Quiroga y Consuelo Berges, que yo había comprado el viernes y quería leer de un tirón, porque para leer había dejado mi mundo, que estaba bueno y fácil de vivir. Y me dijo una de sus sentencias: “Si vas a leer a Proust, hablamos dentro de 10 años. Ese es el virus del aislamiento.” Pero el virus deambulaba por mis neurosis desde la infancia.

Y leí para ambos el comienzo del primer tomo:

“Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía cerrábanse mis ojos tan presto, que ni tiempo tenía de decirme: ‘ya me duermo’. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño; quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz; durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado: no repugnaba a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida”.

En junio de 1983 se publicó La muerte de Álec, una hermosa novela poética, digna de su autor. Darío me la dedicó así: “Eduardo: Con lo que hiciste, vos me la deberías dedicar a mí. Con mi amistad”. Pero mi mejor aporte a la corrección fue la lectura de ese párrafo de Proust.

El lunes, al final de una mañana verde y azul, empecé a leer el primer tomo, Por el camino de Swann, en el escritorio de mi abuelo, con vista a la montaña de picos anónimos que baja desde el alto de Las Palmas hasta el valle de El Retiro, salpicada de casas de campo señaladas por las arboledas que las asombraban e incorporaban al paisaje del bosque nativo.

Desde las primeras páginas me sentí habitante de la literatura más fina, la equivalencia francesa de las obras de Shakespeare, de Cervantes. El título podría ser “El espíritu de Francia”. La clave de mi emoción con la lectura de Proust se activó con el rigor de la sensibilidad, más exigente y certera que la racionalidad, quizás porque proviene de la libertad y libera.

La vida se me fue ampliando y alargando en la lectura, por ámbitos que sin ella no habría podido imaginar. Leí lentamente, palabra por palabra, por semanas, meses, años... y, en 1986, al final de una tarde inmensa de sol, me conmovió la última frase:

“Si me diese siquiera el tiempo suficiente para realizar mi obra, lo primero que haría sería describir en ella a los hombres ocupando un lugar sumamente grande (aunque para ello hubieran de parecer seres monstruosos), comparado con el muy reducido que se les asigna en el espacio, un lugar, por el contrario, prolongado sin límites en el tiempo, puesto que, como gigantes sumergidos en los años, lindan simultáneamente con épocas tan distantes, entre las cuales vinieron a situarse tantos días”.

En el otoño de 1986 viajé a París con dos hermanos y un amigo. El amigo iba a su hacer nada y a beber; mis hermanos, a beber y a ver-ver textiles; yo, a proustianear.

Un día de octubre me acompañó un hermano a Illiers, el pueblo del padre de Marcel, el doctor Adrien Proust, el primero de la familia que dejó la tierra madre para irse a París, donde estudió medicina, brilló y recibió la Orden de la Legión de Honor por su aporte en la lucha contra el cólera, con la implementación del cinturón sanitario. En su novela, Proust representa e idealiza el pueblo con el nombre de Combray.

Como a media mañana partía el tren, tal vez de la estación de Austerlitz, por la ruta de Chartres. En el camino del hotel a la estación vimos en la vitrina de una charcutería un derrame de pistachos rosados irresistibles, que en vez de resecarnos la boca nos hicieron salivar como si hubiéramos visto sudar a un limón partido. Sin probarlos, compramos dos kilogramos, empacados en un saco enorme que escasamente cupo por la puerta del tren. Y también compramos una botella de cognac, y nos regalaron dos vasos de plástico. Dudamos en comprar embutidos y quesos que nos miraban desde sus ganchos y puestos en las neveras, pero nos abstuvimos porque la carga sería grande y nos restaría movilidad, que es libertad.

Abordamos un tren viejo, lento, pequeño y colorido que me hizo sentir que era de los que llevaban a la familia Proust en pascua y me activó la nostalgia de recuerdos ajenos, que ya no era posible reproducir con hechos porque entre la niñez del escritor y mis 37 años había un abismo de un siglo y una grieta cultural cualitativa y cuantitativa, insuperables a fuerza de lectura:

“Reconocíase la torre del campanario de San Hilario desde muy lejos, inscribiendo su fisonomía inolvidable en un horizonte donde todavía no asomaba Combray; cuando, en la semana de resurrección, la veía mi padre, desde el tren que nos llevaba de París, corriendo por todos los surcos del cielo y haciendo girar en todas direcciones su veleta, que era un gallo de hierro, nos decía: “Vamos, coged las maletas, que ya hemos llegado”. Y en uno de los grandes paseos que nos dábamos estando en Combray, había un sitio en que el estrecho camino iba a desembocar en una gran meseta cuyo horizonte cerrábalo la dentada línea de unos bosques, y por encima de ellos asomaba únicamente la fina punta de la torre de San Hilario, tan sutil, tan rosada, que parecía una raya hecha en el cielo con una uña, con la intención de dar a aquel paisaje, todo de naturaleza, una leve señal de arte, una única indicación humana”.

Había pocas personas en el tren. Campesinos mayores, con atuendos en función de utilidad, sin vanidad, con la piel marcada por el sol, silenciosos en la sencillez de sus alegrías y tristezas, viejos habitantes de su tierra al impulso de la historia.

Mi hermano y yo disonábamos, pero en la rutina de los nativos estaba la visión de extraños que parloteaban en lenguas incomprensibles: las romerías de proustianos que botaban vida y dinero adorando y leyendo las palabras sin sentido del escritor descendiente de hilarianos comunes y corrientes, tal vez más arrogantes que los vecinos.

Después de Versalles decidimos comer los pistachos rosados como payasos, pero bastó con probar el primero para entender que nos habían engañado, que estaban pálidos, blandos, viejos, incomibles. Entonces pasamos la pena bebiendo cognac Courvoisieur, buenísimo, aromático desde la primera expiración del caldo tras el descorche, poderoso, embriagante.

Al fondo de la llanura, las torres impares de Notre-Dame de Chartres hacían gótico el paisaje del siglo XII.

Después de Chartres, el trencito artesanal agotó la llanura de La Beauce, donde ya habían cosechado las espigas amarillas de las que manaba el aceite vegetal. Y apareció ante mis ojos, a la izquierda, fijo en un tubo vertical sobre el muelle frente a una estación casi imperceptible, el letrero “Illiers-Combray”.

El pueblo de Illiers (de Hilario, Saint Hilaire, el patrono), agradecido y orgulloso, expresó su dignidad en el centenario del nacimiento de Marcel Proust, en 1971, manteniendo el nombre original y adicionándolo con el Combray de la novela.

El pueblo era pequeño. Me alegró caminar por sus calles, mirar la pulcritud de las construcciones, la sencillez y autenticidad de los habitantes (viejos, en general), tomar el vino de la casa en la cantina frente a la iglesia, (Saint Jacques, llamada Saint Hilaire en la novela), visitar el museo de la casa de la tía abuela del escritor (tante Leonie), comprar un libro y una reproducción del retrato al óleo del escritor, que pintó su amigo Jacques Émile Blanche, hacerme miembro de la Sociedad de los Amigos de Marcel Proust y de Illiers-Combray, visitar la iglesia con el libro en la mano para guiarme por el autor, fotografiarme en el parteluz del pórtico, seguir la ruta proustiana, dormir en el Hotel des Guermantes (El mundo de Guermantes es el título del tercer tomo), no sentir durante el sueño borracho ninguno de los fantasmas que invoqué en la ensoñación previa al silencio de muerte de una larga noche.

Y comprendí que Marcel Proust no está en Illiers-Combray y que la obra me permite sentirme en la certeza de ser yo en la lectura lenta, repetida en el trascurso de mis años, tantos cuantos he vivido y viva desde ese junio de 1983, presente en mi “memoria involuntaria” e incorporada a mi aliento literario. Este aliento se me presenta, sin llamarlo ni buscarlo, en cualquier momento de la lectura y la escritura, como un fantasma de la propia sangre, mi autoimagen reproducida en cada frase que leo o escribo, porque esa literatura alberga mi identidad.

Marcel Proust nació el 10 de julio de 1871 en Auteuil, a las afueras de París, donde sus padres se habían refugiado para escapar de los peligros de una invasión de alemanes. Y murió en París el 18 de noviembre de 1922, de neumonía.

Como buen muerto, Proust no está en ningún lugar, pero su novela En busca del tiempo perdido vive y colea por todo el planeta. Su no estar reposa principalmente en lo alto del cementerio de Pere Lachaise, en París, en una tumba sin adornos cavada en la tierra y cubierta con una lápida larga y rectangular de mármol, en cuarteta con las de su padre, su amadísima madre y su hermano, no lejos de la que guarda la ausencia de Honoré de Balzac, esta sí con escultura en bronce de su enorme cabeza de pelo colgante y suficiente para taparle las orejas, en el sitio donde Victor Hugo pronunció el discurso de homenaje y despedida el 22 de agosto de 1850 bajo un aguacero digno de estos tiempos. Sus ausencias bien podrían ocupar las dos solemnes y vacías tumbas de mármol blanco del Panteón de París, en la cripta, en un rincón de privilegio donde están los restos de los cuerpos de Victor Hugo, Alejandro Dumas y Emile Zola, frente a las de los enemigos Voltaire y Rousseau, porque ni Proust ni Balzac fueron inferiores a ellos; y sus obras... ni se diga.

José Manuel Arango me dedicó con estas palabras su libro Poemas escogidos: “Que Proust nos libre de todo sentimentalismo. Y, sin embargo, con un abrazo. José Manuel. Copacabana, oct. 29 de 1988”.

*Escritor de los libros Retratos, Desarraigo y Aves de paso. Mucho tiempo se dedicó al arte de criar caballos.