Despotrico del racionalismo en la literatura. Él decolora la escritura y obstaculiza el placer de la lectura. Me gusta la literatura de emoción, sensualidad, sensibilidad. Por ejemplo, estos versos de Pablo Neruda, los primeros de “Oda a las gaviotas”, son literatura desnuda, con su colorido natural, y los encontré cubiertos del polvo de los años en un libro de 1971, vecino inesperado de “El espejo del mar”, de Joseph Conrad.

A la gaviota

sobre

los pinares

de la costa,

en el viento

la sílaba

silbante

de mi oda.

La coincidencia de “El espejo del mar” y la “Oda a las gaviotas” en el estante de mi librería es misteriosa. En esta pareja, el mar de Conrad es un espejo donde se miran la costa, los pinares, la gaviota y hasta el viento de la oda. El acontecimiento de los libros juntados por algún azar es un enigma ajeno a la racionalidad.

Pero una dosis de orden en la escritura le otorga transparencia y relaja el ceño del lector.

Para precisar el significado del título de estas frases y el ámbito comercial que lo alimenta, aquí van dos definiciones del diccionario de la RAE:

“bibliomanía. (De biblio y manía). f. Propensión exagerada a acumular libros.”

“librería. f. 1. Tienda donde se venden libros.”

En los años 60 y 70 del siglo pasado, las librerías de Medellín estaban en el centro de la ciudad, en una zona que la gente denominaba “El comercio”, en lenguaje sencillo de señales que orientaban y todos entendíamos y hablábamos.

A mediados de la década anterior, mi mamá nos llevaba a los niños en bus al comercio, a las citas de odontología, desde la casa en Laureles, en la margen izquierda del río Medellín, que empujaba buen caudal por su cauce natural, albergaba algunos peces sobrevivientes a la sobrepoblación y ocasionalmente se adornaba con parejas de pescadores de caña despistados y pintorescos, en las zonas ribereñas cuasi rurales de Envigado, Sabaneta, Itagüí y La Estrella, antes de zambullirse en el despelote urbano. Para consolarnos de los sufrimientos con la boca abierta, caminábamos por Junín hasta El Astor y allí comíamos esquimos (paletas de helado blanco cubierto de chocolate), moros, sacristanes (palos de queso), besos de negra, mazapanes. Durante la caminada pasábamos por las vitrinas de “los almacenes” (las tiendas, hoy) de telas y demás chucherías que atraían a las señoras, donde mamá miraba, entraba, tocaba, conversaba y compraba, y por las de las librerías, sin parar, sin mirar, sin entrar, como si no existieran. Tal vez Germán, mi hermano de 2 años arriba, que era más gracioso y contento, y mucho menos pendejo que yo, habrá pensado y hasta dicho al pasar: “Que aburrición tantos libros, sería mejor entrar a una iglesia, donde por lo menos hay vino que uno puede tomar en un descuido del cura. No me gusta esa vida de bobos de los que leen los libros, tan serios como si estuvieran en misa, si uno se puede morir un 29 de junio de 2016 y no pasa nada”. Y mamá se habría reído, porque tenía y entendía el humor y el amor, y sus expresiones más frecuentes eran la risa y los refranes, como una Sancha Panza en las noches de luna e inspiración de La Mancha, con el Señor Don Quijote.

Si la eternidad menguante de la memoria acierta hoy en su aventura por el pasado, por primera vez atravesé la puerta de una librería en junio o julio de 1967, por mis 18 años, en el centro de Medellín: la de la librería Continental, de Rafael Vega Bustamante, un hombre culto que participaba en la organización de los conciertos de esa que los profanos sordos llamamos música clásica. Creo que la librería ya estaba en el local de la esquina redonda de la Avenida Primero de Mayo con Palacé.

El libro que buscaba lo podía haber comprado en cualquiera de las librerías del centro, como la América, la Científica, la Nueva, la Aguirre y quizás otras pocas que he perdido o nunca he tenido en la memoria, que no es rigurosa, exhaustiva ni vergonzante, pero sí espontánea, para usar y gozar. Era, ni más ni menos, “Cien años de soledad”, en la primera edición de Editorial Sudamericana, de 351 páginas, ya con la portada de viñetas del juego de macondo, tocayo del pueblo de los Buendía, que diseñó el español Vicente Rojo y no llegó a Buenos Aires a tiempo para la primera impresión de 8.000 ejemplares, del 30 de mayo de 1967, la del barco posado en la manigua sin mar, a la manera de Faulkner, pero sí para la segunda impresión, del 5 de junio, y para la tercera, de septiembre, y para las otras muchas más que realizó la editorial argentina, con la E invertida en la última palabra del título que, además de ser la primera frase del libro, es perfecta o algo más, como las enemil que la siguen, hasta la final, que llega al sustantivo “tierra” y entrega al planeta de sus ya más de 50 millones de lectores y los de los próximos siglos su redondez de sensaciones, emociones, alumbramientos y deslumbramientos.

La librería era un lugar de silencio y voces bajas, de respeto próximo a la solemnidad humilde. Los libros no chillaban, no imponían su presencia, estaban en paz personal y comunitaria, esperaban pacientes la mirada del visitante, estaban y eran. Parte de su sabiduría estribaba en la discreción: qué belleza. Y había librero, un hombre invisible que podía hablar indefinidamente de cada uno de sus pupilos porque los conocía plenamente, desde el origen y la apariencia hasta la profundidad de sus palabras, las opiniones de la crítica y la propia.

No recuerdo el precio que pagué, pero el ejemplar que ahora tengo, idéntico a ese de 1967 y ya de la vigésima quinta edición, de julio de 1971, lo compré en febrero de 1972, en la Librería Aguirre, y me costó 66 pesos.

Con el libro en la mano me sentí diferente y creí que había ingresado por fin al grupo de los lectores con biblioteca para toda la vida: una identidad recíproca entre los libros y su dueño, a partir del principio inexistente de que los lectores se van pareciendo a sus libros y estos a aquellos, porque entre ambas entidades hay una relación tan íntima y estrecha que las mutuas transferencias los igualan, como la vieja analogía de la identificación entre el perro y su amo, no solo en las personalidades sino también en las fisonomías: don Bernardo y su monje del Hospicio San Bernardino en el Mont Blanc; la Dama del Perrito y su caniche, de Chejov; El Prícipe Fabrizio de Salina y el gran danés Bendicó, en “El Gatoparto”; don Efrén Herreros y Libán, grande y negro, en Balandú, de Manuel Mejía Vallejo.

A las 5 de la tarde estaba llegando a la universidad, para dos horas de clase con las voces jurídicas, y me encontré con Sepúlveda, compañero y amigo desde el colegio de los jesuitas, buen amigo mío y del aguardiente, y decidimos no ir a clases sino voltear una cuadra antes de la universidad, en Córdoba, y sentarnos en la cantina de don Enrique a beber aguardiente pasado con naranja y sal y a hojear el libro a ver si merecía el escándalo que se le hacía. Bebimos aguardiente, hablamos, nos emborrachamos con los amigos que llegaron después de las clases, leímos párrafos larguísimos, extrañísimos, que no entendimos, pero sentimos pasos de animal grande. Los amigos se apuntaron en la lista de préstamos para la lectura, y cuando don Enrique nos ordenó que nos fuéramos, a las 12 de la noche, me monté en un taxi abrazado a mi libro, feliz.

A la mañana siguiente busqué el libro en el escritorio donde creía que lo había dejado, pero no estaba allí ni apareció nunca.

Unos días después, Darío Jaramillo me prestó el suyo y lo leí con algunas dificultades y gran admiración, suficiente para cambiarme la vida.

Tardé 5 años en reponerlo. Desde ese día de febrero de 1972 me inicié en esta bibliomanía, mejor que los magníficos vicios que he adquirido a lo largo de la vida. Mis vicios los adquiero, no los contraigo, y los disfruto hasta la saturación, en el momento mismo del abandono. Los buenos vicios, los del placer, reposan en la diestra de la diosa alegría. “Apártense vacas que la vida es corta”, grita a carcajadas el gordo Aureliano Segundo, borracho.

La primera visión de la literatura la tuve a mis 9 años y medio, en febrero de 1959, cuando entré al colegio de los jesuitas de Medellín, a cuarto de primaria. Allí habitaba, dos años mayor que yo y en quinto de primaria, el buen demonio que desde siempre y para siempre es Darío Jaramillo Agudelo, con su cara de gafas, su cuerpo abundante, sus manos enormes y sus pies calzados con zapatos duros mirando hacia afuera y avanzando en pausas de piernas rígidas, como un pato, lo cual nombra el diccionario “patojo”; y serio, muy serio, como ausente de las palabras, pero realmente repleto de ellas en frases que desde media vida suya antes leía y metía en su volumen corporal e incorporal, porque nació para leer y por esa vía le llegó el escribir y el dejar la lengua para otros oficios, como salivar, desalivar, gustar, disgustar y funcionar a su inspiración en los trances del amor y el desamor.

Darío es literatura y así lo percibí en la distancia y el tiempo, pues solamente hablé con él a partir de los primeros meses de 1967.

Darío era visitante y cliente de las librerías de Medellín desde los 12-13 años. Tenía cuenta abierta en la Librería Aguirre, por acuerdo entre su padre y Alberto Aguirre y su librera y demás Aurita López, que le entregaban los libros que el niño pedía y su padre pagaba.

Darío fue amigo y contertulio de literatos desde 1959-60, y hablaba con ellos de libros como un viejo erudito bibliómano, que es lo que ha sido siempre.

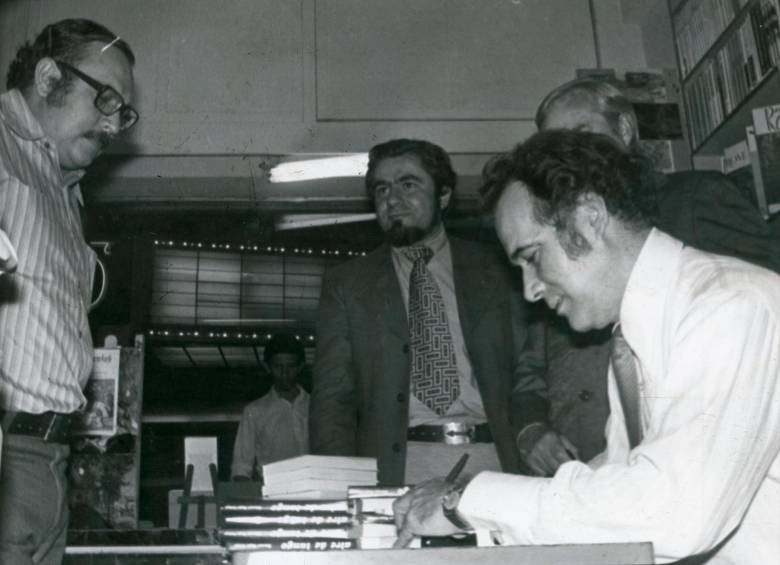

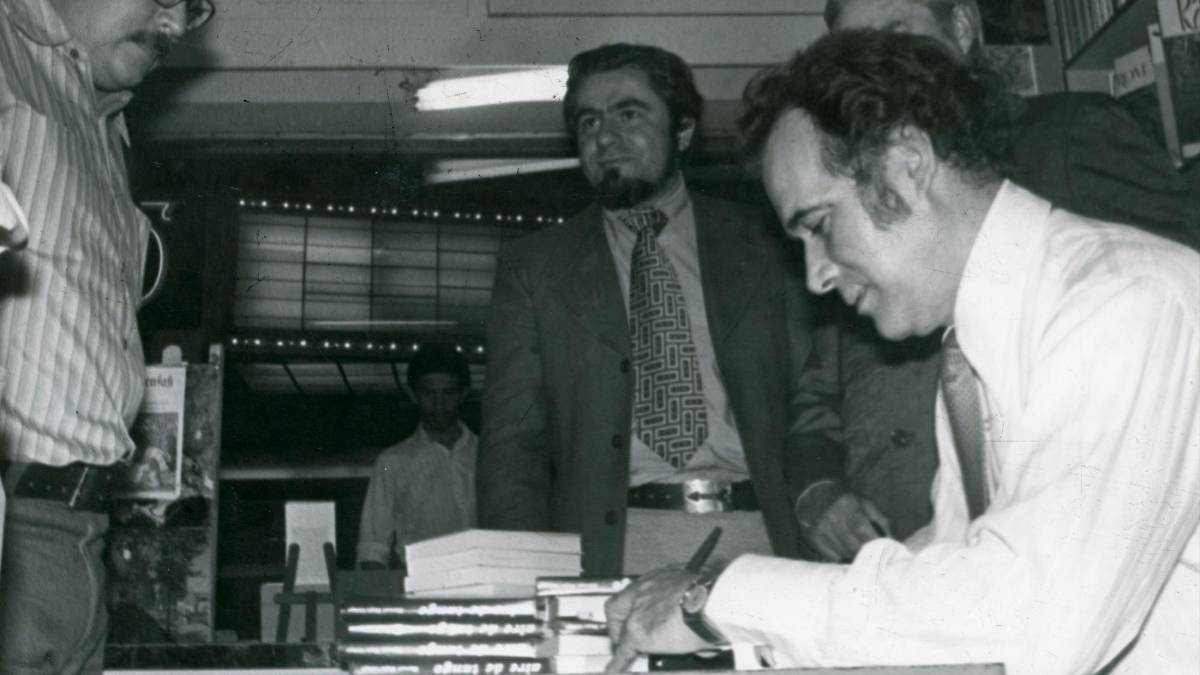

Aproximadamente en 1959, Alberto Aguirre leyó en la revista Mito “El coronel no tiene quien le escriba”, y captó su calidad. Poco después se encontró con García Márquez en una playa de Cartagena y le ofreció publicarla, y el autor le tomó la palabra y la novela se publicó en 1961, me imagino que con el sello Aguirre Editor, con el cual publicó en 1960 las “Obras Completas” de León De Greiff, el otro monstruo de la literatura colombiana.

Y como Alberto era amigo de su cliente Darío, le regaló un ejemplar de su acierto, que el niño me prestó en marzo o abril de 1967 y yo leí de un tirón 2 o 3 veces, con la delicia de la palabra final, “Mierda”, pronunciada para su mujer por el coronel con toda el alma y con el corazón en la mano.

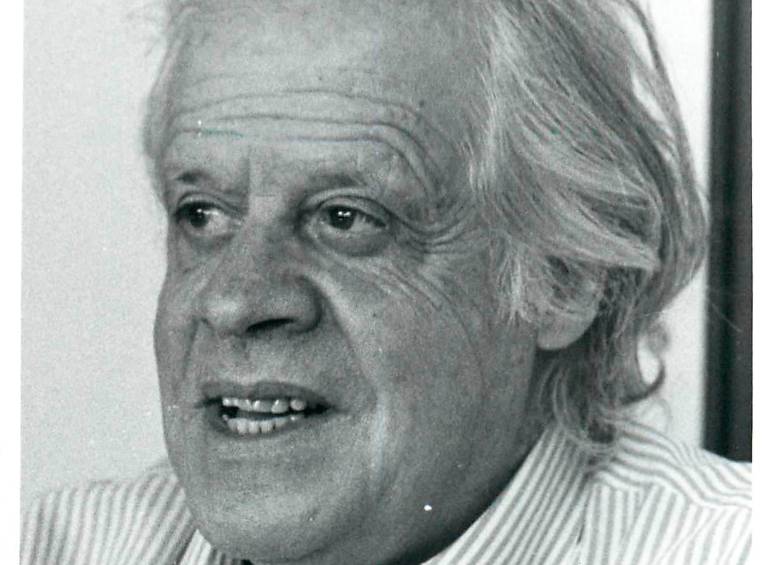

Pero la mayor bibliomanía es la de Hernán Botero, el hombre que más ha leído y retenido libros en la historia del mundo.

Estudiaba filosofía en la Bolivariana. Hacia el mediodía se veía a Hernán en el parque Bolívar, sentado en una banca bajo los árboles, blanco pálido, flaco, sin gafas ni barba, pelo negro claro rayado a la izquierda, nariz recta-filuda un tanto canina, con 4 o 5 libros a su lado, un racimo de uvas colgando de un dedo de la mano izquierda, un libro abierto en la derecha, perdido en las palabras y alcanzando una a una las uvas con dentelladas ciegas y precisas, bañado en gotas amarillas de sol que caían por entre las hojas.

Hernán vivió el colmo de la bibliomanía: se hizo profesor de literatura en la Universidad de Antioquia y dispuso que el salario lo consignaran en la cuenta bancaria de la Librería Continental para convertirlo en libros, que conserva en la biblioteca, en la cabeza, en el modo de vida y en la lengua.

Mi bibliomanía estriba hoy en pocos libros: los que me quedan después de que la humedad del bosque al pie del cual viví deshizo los que tenía, los que he comprado desde entonces y no he perdido ni regalado y los que me regalan los amigos. Yo sé que con unos 25 de estos sería suficiente para 10 vidas de lectura. Pero es tan agradable atesorar libros, que sigo comprándolos y poniéndolos en los estantes copados, no importa si los voy a leer o no, ni si se van a deshacer por la resequedad, el polvo del tiempo y la falta de trapo y lectura, como estalla en mil láminas el pan hojaldrado de chocolate de los domingos al primer mordisco y suelta una gota hirviente de chocolate que arde en la lengua.

* Escritor de los libros Retratos, Desarraigo y Aves de paso. Mucho tiempo se dedicó al arte de criar caballos.